コンプライアンス

-

「言えない」場合は「言えない理由」を説明する

危機発生時の中で行う記者会見は、想定問答集をつくるのが一苦労です。準備する時間がなかったり、想定外の質問が来たり。そもそも完璧な想定問答集を作成するのは不可能ですから、大切なのは困った質問への対応方法を決めておくこと。準備のポイントを紹介します。

2020/11/25

-

2020リスク総括セミナー BCP・危機管理・防災・新型コロナ対策・レジリエンス・事業継続

2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、容赦なく襲い掛かる自然災害など、さまざまなリスクが顕在化した一年でした。3.11から10年を目前に控え、企業や組織の「事業継続能力」が今問われています。本セミナーでは、今年の出来事への対応を振り返るとともに、アフターコロナ・ウィズコロナ、五輪の開催の有無、グローバルリスクレポートなどをもとに、来年特に注意すべきリスクについて解説いたします。

2020/11/24

-

2020リスク総括セミナー

2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、容赦なく襲い掛かる自然災害など、さまざまなリスクが顕在化した一年でした。3.11から10年を目前に控え、企業や組織の「事業継続能力」が今問われています。本セミナーでは、今年の出来事への対応を振り返るとともに、アフターコロナ・ウィズコロナ、五輪の開催の有無、グローバルリスクレポートなどをもとに、来年特に注意すべきリスクについて解説いたします。

2020/11/24

-

損保業界特化のセキュリティメールサービス

法人向けソフトウェアの開発、販売を行うサイバーソリューションズは、標的型攻撃対策や添付ファイル自動暗号化など、損害保険代理店向けに特化し、セキュリティに必要な機能を備えたクラウドメールサービス『損保セキュアメール』を提供する。

2020/11/10

-

第10回 新型コロナウイルスにより増大するリスクと保険

新型コロナウイルスにより増大しているリスクは売上蒸発、業績不振などさまざまです。その中でもサイバーリスク、与信リスク、テロ・治安リスクについて保険を活用した対応策を紹介します。

2020/10/30

-

日本学術会議の問題を広報視点で考える

菅首相が日本学術会議の6人を任命しなかった問題がクローズアップされています。任命のあり方だけでなく、学問の自由のあり方や税金の使われ方、大学のあり方まで議論が広がっています。このように、ある日突然危機の渦中に入ってしまったら、広報の観点からは、組織は一体どうしたらよいのか。私は公式見解書の発表をお勧めします。

2020/10/28

-

透明で続可能性の高い企業が評価される

国内最大の保険会社であり世界でも有数の機関投資家である日本生命保険が、2021年4月より全ての投融資の判断に、企業の環境問題や社会貢献への取り組みなどを考慮した「ESG」の考え方を採用すると公表しました。同社は既に、株式や社債、海外融資についてはESGを考慮した運用をすると表明していましたが、これまで対応していなかった国債や国内融資、不動産にもカバー範囲を広げ、全資産をESG目線で審査することにしたのです。

2020/10/28

-

危機対応が逆境をプラスに変える

「月刊BCPリーダーズ」は災害や事故、感染症などの危機に対応し、事業継続をけん引する企業人(=BCPリーダー)に向けて、毎月1回お届けしているPDFテキストブックです。社内の回覧や共有、会議の参考資料などにもお使いください。

2020/10/22

-

センサー情報と位置情報を記録するクラウド型輸送貨物監視システム

神栄テクノロジーと応用地質は、輸送中の貨物に関する各種情報(日時、位置、温度、湿度、振動)をモニタリングし、異常発生のリアルタイム通知や輸送状態のレポートを自動作成する機能を持つ、クラウド型輸送貨物監視システム「TrecView Cloud」によるサービスを提供する。

2020/10/11

-

菅氏の官房長官としての危機管理広報を考察する

9月14日、官房長官として最後の定例記者会見に立った現・菅義偉首相。その会見では、政府の危機管理力について多くの質問がありました。やり取りの中にリスクマネジャー、危機管理担当者に役立つ情報があると感じたことから、今回は菅氏の官房長官としての最後の会見内容を考察します。

2020/10/01

-

第9回 再保険の手配が必要な特殊な保険

再保険とは、巨額損失に備えて、保険会社が別の保険会社に保険をかけること。企業にとって保険加入が困難な特殊なリスクでも、任意再保険を活用することによって保険によるリスクヘッジが可能です。

2020/09/30

-

パワハラ防止法の対象にもなるコロナ問題

IT企業のコールセンターに勤務しているAさんは、先日体調を崩し3日間ほど会社を休みました。新型コロナの感染も疑われ、保健所の相談窓口で電話相談も行いましたが症状などから「受診は不要」と判断され、PCR検査などは受けられませんでした。翌日には熱も下がり、せきも収まったので、会社に出社しようと思いましたが、念のためのもう一日大事を取った後、出社しました。ころが、出社したAさんに対する周りの同僚からの反応は「怖いから近寄らないでほしい」という人も居て、いたたまれなくなったAさんはその日は会社を早退。その後、出社することが怖くなり、このまま会社辞めようと思っています。

2020/09/29

-

ピンチをチャンスに変えた危機時の広報

あらぬ風評を立てられることは、会社の存続に関わる大きなリスク。創業90 年を超える老舗工務店の小林創建(長野県松本市、小林稔政社長)はこの春、まさにそうした危機に直面した。「社長が新型コロナウイルスに感染した」というデマが突然広まったため。小林稔政社長は「強い焦燥感に駆られた」と振り返る。コロナ不安からのデマ・風評が多数発生しているなか、同社がどのように難局を乗り切ったのかを取材した。

2020/09/25

-

第117回:パンデミック後に事業継続マネジャーは何をすべきか

BCMの専門家や実務者による非営利団体BCIとFortress Availability Services Limitedによる共同調査。事業継続の実務者に今後どのような能力が求められるのか、パンデミックを含むさまざまな事象に対峙(たいじ)していくための計画やソリューションはどのように変わっていくべきなのか、などを探ることを意図して行われたものである。

2020/09/15

-

第116回:内部者による情報漏えいの脅威といかに向き合っていくか

ITセキュリティープロバイダーのBitglass社は、組織の内部者による情報漏えいやその対策に関するアンケート調査の結果。近年のクラウド活用やリモートワークの増加、BYODポリシー(私物のスマートフォンなどを業務に用いることを認めること)の採用などによって、内部者による情報漏えいなどの検知が難しくなってきている状況が調査の背景にある。

2020/09/08

-

企業と投資家の認識のズレを埋める

A社では、気候変動やグローバルサプライチェーンの寸断といった不確実性が高まる経営環境の変化に対応するために、数年前から多角化経営に着手していました。そのようななかで新型コロナウイルスの感染拡大が発生し、経済危機が発生。多角化経営の一環として社内で新規事業創出も始め、いくつかのイノベーションにつながる活動も端緒についたところです。しかし複数の投資家からさまざまな意見が出てきました。「投資家に対してきっちり説明して理解を得るように」との命を受けたBさんは、そのように説明すべきか頭を悩ませています。

2020/09/03

-

踏むだけで靴底の除菌ができるマット

サニクリーンは、靴底からの菌を屋内に持ち込まないために、マットに除菌剤を浸み込ませて靴底の除菌をおこなう「除菌剤含浸用マット」を提供する。

2020/09/02

-

第115回:欧州のリスクマネジャーの問題意識とこれからの役割

欧州のリスクマネジャーを対象に行ったアンケートの結果。今後12カ月間の懸念として挙げられたのは、1位がサイバー犯罪などに関する脅威、2位が経済成長の不確かさ、3位が重要なスキルを持つ人材の確保だった。ただし、調査期間は今年の1月から3月で、新型コロナウイルスのパンデミック影響があまり反映されていない。

2020/09/01

-

感染者の公表・非公表で悩む段階はもう過ぎた

地方の報道機関から「なぜ企業は社員の感染者を発表するのか」と聞かれ、企業からは「社員の感染を発表すべきか」と相談される。しかし、そこで悩んでいる段階はもう過ぎたのでは? いま、企業は何を視点にどのような情報発信活動を行えばよいのか、経済社会情勢の変化をふまえて解説します。

2020/08/31

-

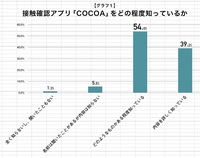

個人の利用は進めど、組織としては躊躇

リスク対策.comは、政府が経済団体や各業界団体を通じて広く活用を呼び掛けている「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」( 以下、COCOA)について、各組織が従業員らに対しCOCOA の導入をどの程度促しているかを明らかにするため、7月28日~ 8月4日の1週間、リスク対策.comメールマガジン購読者に対してアンケート調査を実施し、380 件の有効回答を得た。

2020/08/30

-

【Lesson2(5講義)】個別のリスクに強くなろう

従業員が最低限知っておくべきリスクに関する基本的な知識を、SNS、社内不正防止、災害時リスクなど具体的な場面をもとに学びます。解説者は、フォーサイトコンサルティング株式会社の五十嵐雅祥氏です。

2020/08/28

-

第8回 経営リスクに関する各種保険

フィナンシャルラインというカテゴリーに分類される保険種目について解説します。伝統的な賠償責任保険とは別のカテゴリーとして、フィナンシャルロス(経済的損失)のみを補償する保険カテゴリーです。日本では「経営リスク保険」と呼ばれています。

2020/08/24

-

生き残りをかけて明るい情報を発信する

危機時には明るい情報を発信してはいけないのかというと、そんなことはありません。現在は世界中が新型コロナウィルスで不安な状態にありますが、明るい情報発信に躊躇せず取り組むことが生き残りをかけたマネジメントになります。今回は、広げたい情報をどう発信したらよいかを解説します。

2020/07/30

-

第7回 グローバル企業にとっての賠償責任保険の留意点

賠償責任保険は各国により補償内容に違いがあります。不法行為法や民事訴訟法など背景となる法制度が国ごとに異なり、多様な法規制があるからです。さらに保険商品としての歴史が長く、それぞれの国の保険商品認可の歴史から国により多様な補償内容となっています。そのため、国際企業保険プログラム(GIP)を活用して国による補償の違いを埋める等の対策が必要となります。

2020/07/29

-

人権配慮ルールの周知と公表範囲の決定

新たに感染者やクラスターの発生が公表されるたびに、感染者やその関係者に対する懲罰的な言動が起こり、場合によっては謝罪にまで追い込まれてしまうといった事態が全国各地で垣間見られます。しかし、コロナウイルスに感染することは、不祥事ではありません。「油断をしたから」「本人に落ち度があったから」「この状況下で軽はずみな行動をしたから」といった非難には、断固たる姿勢で「そうではない」というべきです。

2020/07/28

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)