コンプライアンス

-

記者からの質問に適切に答えられますか?

注目の記者会見があると、報道関係者から会見についての解説依頼が私に入ります。記者会見のプロがいることに彼らが気付き始めたからです。最近であれば、関西電力の記者会見について解説をしましたが、話の組み立てや回答から彼らはトレーニングを受けていないと感じました。皆さんは、メディアトレーニングという言葉を聞いたことがあるでしょうか。私はこのトレーニングのプロで20年近くの経験があります。一方、2015年、東証と金融庁は、コーポレートガバナンスコードの中に「取締役・監査役のトレーニング」の必要性を明記しました。私は取締役こそ、メディアトレーニングを含めるべきだと考えています。今回はトレーニングの必要性について解説します。

2019/10/18

-

北海道開拓の父、米国人ケプロン

「北海道の雄大な景観(ランドスケープ)にはアメリカ的な雰囲気が感じられる」。こう語る内外からの観光客が少なくないという。なぜか? 明治維新以降、北海道の開拓・殖産興業・高等教育はお雇いアメリカ人が中心となって推進されたのである。ここに他府県とは異なる大きな特徴がある。その中心人物こそがホーレス・ケプロンなのである(以下、「北海道の歴史」(山川出版社)、「お雇い外国人 建築土木」(村松貞次郎)などから引用する。

2019/10/07

-

来社した役人が偽物!?

日系企業の多くは、定期的に工場設備の保守メンテナンスや新しい設備の調整などのために本社から現地工場へ日本人技術者を定期的に派遣したりします。

2019/10/07

-

従業員のSNS書き込みで大損害

女子大生のAさんは、東京都内にあるXホテルの飲食店でアルバイトをしています。Xホテルは都内でも最高級レベルのホテルであり、宿泊客のみならず、飲食店にも著名人と言われる人たちが数多く来店します。Aさんがアルバイトをしていたある日、その飲食店に有名な男性スポーツ選手と女性芸能人がカップルで来店したことがありました。そこでAさんは自身のツイッターに「男性(実名)と女性(実名)がご来店。」と投稿したのです。さらに「今夜は2人で泊まるらしいよ。 お、これは…(どきどき笑)」などの投稿を行ったことからツイッター上で話題となり、瞬く間に拡散されていきました。

2019/09/25

-

三社見積もりという愚

前回のコラムでは、日本人駐在員と現地スタッフの待遇の差について話しましたが、今日はその中で現地スタッフが給与以外にお金をもうけようと、たくましく頭を使っていろいろな手段を講じていることをご紹介しましょう。

2019/09/20

-

「私は〇〇をして責任を取ります」

18年前、私がリスクマネジメントを勉強し始めたときに、ある金融機関の広報部長がこうつぶやきました。「ああ、大変な時代になった。前は責任なんか取らなくてもよかったのに、今は責任を取らなくてはいけない時代になった。生きにくいよ」。この言葉はいつまでも違和感として私の中に残りました。「責任を取らなくていい時代なんてあったのかな?」と。以来、責任とは何か、と考えながら不祥事の結末を追いかけるようになりました。今回は、経営責任の取り方について考えてみましょう。原稿を書き始めたら、日産の西川社長の辞任ニュースが飛び込んできました。皆さんと一緒に考えるちょうどよいテーマとなりました。

2019/09/19

-

第12回:「基本方針」の3つの要素と書き方

基本的にBCPは法律で規定されている文書ではないので、「この様式を使わなければBCPとして認められない」ということはない。フォーマットや書式は自由なのだが、一定の基準というか必要条件を満たしていないと、BCPとして使いにくいことは否定できない。筆者はこれまで、さまざまな会社のBCPを拝見してきた。中には奮闘努力した軌跡が読み取れるとても立派なBCPなのに、次のようないくつか残念な点が目についたものもあった。

2019/08/29

-

戦略的にリスクをテイクする!

一部上場企業である製造業A社のリスク担当部署に、Bさんはこの4月に着任しました。 A社ではこれまでリスク担当部署が中心となり、内部統制やコンプライアンス体制の整備、BCP(事業継続計画)の策定などを行ってきました。 近年A社では、社長が「攻めのリスクマネジメント」ということを言っています。というのも、東京証券取引所が規定した「コーポレートガバナンスコード」によって、上場企業の取締役会等の責務として「経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと」が決められたため、社長が口にするようになったということでした。コーポレートガバナンスコードは、持続的成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な向上を行うことを企図して策定され、各企業は、中長期的・継続的にコーポレートガバナンスの改善および最適化を図らなければならないとされているものです。

2019/08/27

-

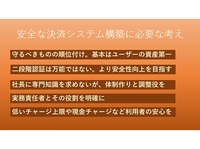

7payに学ぶ、安全なキャッシュレス構築

7月1日に始まったセブン&アイ・ホールディングス(以下7&i)のキャッシュレス決済サービス「7pay(セブンペイ)」は、翌日には不正利用の問い合わせがあり、8月1日にはサービス廃止を決定、9月30日に終了する異例の事態となった。訪日外国人対応や消費税還元対応のため増えるキャッシュレス決済に潜む問題点を、イー・ガーディアングループのEGセキュアソリューションズの代表取締役を務める徳丸浩氏に聞いた。

2019/08/20

-

「法的に問題ない」「仕方がない」「大したことない」

平時では聞き流される言葉でも危機時には誤解を生む、批判の対象となる危険性のある言葉を「危機時のNGワード」と定義しています。本コラム読者の方から「NGワードを解説してほしい」という要望もありましたし、頻繁に質問もされるので今回はこのNGワードについて解説します。

2019/08/20

-

「ハムレット」から読み解く苦境の心理

「そもそも芝居というものは今も昔も言わば森羅万象を鏡に映して(Mirror up to nature)善悪にそれぞれの姿を描いて示し各時代の社会の姿をくっきりと映し出すことだからね」。(市河三喜、松浦嘉一訳)

2019/08/05

-

勤務が長い「お局様」の事件簿

前回のコラムでは、美人局(つつもたせ)のような事件簿を紹介しましたが、今日は社内の女性、特に「お局様」と呼ばれる女性が起こした事件についてお伝えしたいと思います。

2019/08/02

-

第11回:BCPの文書の成り立ちについて

「計画書」と名前のつく社内文書は多々あるが、BCP(事業継続計画)というドキュメントは、他の社内文書に比べて今ひとつ形が捉えにくいと感じている人も少なくない。例えば○○製品開発計画とか○○プロジェクト計画書といったものは、アイデンティティがはっきりしている。しかしBCPは、一見すると規定文や指示書のようでもあるし、防災マニュアルや業務手順書のようでもある。

2019/08/01

-

第75回:BCMの関係者が考える組織のレジリエンス

BCMの専門家や実務者による非営利団体であるBCI(注1)は、組織のレジリエンスに関するアンケート調査の結果を『Organizational resilience: Perspectives from the industry』という報告書として2019年7月に発表した。アンケート回答者の多くがBCI会員(つまりBCM関係者)だと思われることから、この調査結果はあくまでもBCM関係者が組織のレジリエンスをどのようにとらえているかを表すものと考えるべきであろう。

2019/07/30

-

文豪夏目漱石の理科的頭脳・再々説

「漱石論」は、没後100年を超えた今でも、お堅い専門図書・研究論文から末裔によるくだけた読み物に至るまで屋上屋を架すといえるほど氾濫している。まさに「漱石産業」の観を呈している。本稿を書くに当たって注目した2人の学者の「漱石論」を考える。いずれも漱石の「理科的な頭脳」に着目した名論卓説である。まず「内と外からの夏目漱石」(平川祐弘東大教授・文学者)の「理科的な漱石」から引用したい。

2019/07/29

-

惨事報道のあり方について

ほぼ毎日のように、世界中で起こった災害、戦争や紛争、残虐な事件、悲惨な事故、テロや殺人犯罪、動物や子どもへの虐待など、さまざまな暴力的な画像や悲しい映像がSNSやテレビ、週刊誌、中吊り広告などから否応なしに伝わってくる。

2019/07/25

-

突然の脅迫文! その時すべきことは?

2000年6月某日朝、製薬メーカーA社宛てに1通の速達郵便が届きました。 封筒には「現金2000万円を支払わなければ、異物を混入した目薬をばらまく」と書かれた脅迫文と共に、A社製の目薬が同封されていました。その目薬は2層に分離している状態で、肉眼でも異物が混入されたものだと判るほどでした。 A社は目薬の販売では国内トップの地位を占める製薬メーカーで、脅迫文が送られてきた6月は、海水浴やプールが徐々に始まる時期で目薬の需要も増えるため年間総売上のおよそ3割を占めるというA社にとっては書き入れ時といってもいい重要な月でした。

2019/07/25

-

SPN、取引支援へ反社データベース

エス・ピー・ネットワーク(SPN)は24日、反社会的勢力のデータベースプラットフォーム「SP RISK SEARCH(エスピー リスク サーチ)」を8月5日から提供すると発表した。国内のみでなく海外の要注意情報もカバー。同社の会員企業が商取引を行う際、反社会的勢力を相手にしないように支援を行う。

2019/07/24

-

カラオケ、美人局、脇の甘い駐在員の事件簿

鄧小平氏が改革開放を主導し、経済の活性化が進められる中でその副作用とも言える社会現象が存在しました。

2019/07/19

-

第10回:BCP策定会議の立ち上げと実施要件

今回よりBCPを策定するための具体的なステップと必要条件などについて考えていこう。まず唐突ではあるが、決して望ましいとは言えないBCPの作り方から指摘しておきたい。それは「最初から最後まで自己完結的に作る」というアプローチである。

2019/07/18

-

社員がテロに巻き込まれた場合の広報

2001年からさまざまな不祥事報道をクリッピングし、危機管理広報の失敗事例を集めています。似たような失敗が繰り返されるので、パターンをまとめています。何でも3つにまとめると覚えやすいので、ここでも3つにしました。「タイミング」「公表方法」「表現」です。今回はこの失敗パターンについて深堀してみましょう。

2019/07/18

-

利根川東遷論、背景に足尾銅山鉱毒

私は河川の文化や洪水史に関心を抱くものとして、全国の主要河川は踏破したと考えているが、郷里の大河である利根川には今なお強い関心と愛着を持ち続けている。利根川は関東平野のほぼ中央部を南東へ流れ銚子市で太平洋に注ぐ。長さ322キロ。その流域は1都5県にまたがり、流域面積は1万6840平方キロで日本最大である。

2019/07/16

-

千葉県が生んだ気骨の言論人、越川芳麿

千葉の銚子が生んだ「知られざる」新聞記者の思想と生涯を紹介したい。越川芳麿(1906~82)の人と思想に関心を持つようになったのは、筑波大学の「歴史地理学調査報告、第10号」に掲載された水谷悟氏の論文「『極東新聞』と越川芳麿―一地方新聞から見る昭和期の銚子」を読んでからである。水谷氏の新資料発掘と調査批評さらには『房総歌人伝』(田辺弥太郎)の「越川芳麿」などを参考にしながら、気骨の言論人・越川芳麿の人生を確認したい。

2019/07/08

-

社内不正が起きる理由とその対策

前回はアメリカの犯罪学者であるドナルド.R.クレッシーが唱えた「不正のトライアングル(3要素)」理論を紹介し、企業の不正防止の視点から見た3要素のうちの「動機」「機会」の対策についてお伝えしました。今回は3要素の最後の一つ「正当化」対策について見ていきます。

2019/07/03

-

中国でも賄賂は悪、排除へ取り組みを

日本には、「郷に入っては郷に従え」ということわざがあります。当然中国にやってくる日本人駐在員の方も、このことわざを基に「中国に来たのだから、中国のしきたりに従わなくては」と心して来られる方が多いことでしょう。ましてや海外駐在が初めてという方はなおさら、中国と日本のギャップを見つける度におのずとこの言葉が頭をよぎり、「そうだ、そうだ。郷に従わなくては」と中国のしきたりとか慣習に合わせようと努力されることでしょう。

2019/06/28

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)