教育・ハウツー

-

住まいの全壊等には被災者生活再建支援金を

被災者生活再建支援金とは、一定規模の自然災害が発生した場合で、住宅に一定の被害が出た場合や、その後の再建の方法に応じて支払われる支援金(現金給付)です。阪神・淡路大震災をきっかけに成立した「被災者生活再建支援法」という法律が根拠です。

2019/07/10

-

災害時のストレスと戦う食事(2)

災害は、自分だけでなく、町も海も山河も畑も容赦なくなぎ倒し、泣くに泣けない状況に人々を陥れます。歯をくいしばって我慢するしかない。そして日に日に体の調子がおかしくなり、俗にいう「体調不良」になり、同時に気持ちも萎えてやる気が失せます。前回は、災害食のうち、とくに不足しがちなミネラル(鉄と亜鉛)を取るにはどうすればよいかについて述べました。今回は災害時に不足しがちなビタミンB群とビタミンCについて述べます。

2019/07/09

-

「保険」「機材」「避難」で水害に備え

間もなく西日本豪雨から1年。この記事を書いている今、やはり梅雨前線で九州南部に大雨が降り続いています。また、梅雨が明けても台風に急なゲリラ豪雨。秋まで注意が必要です。ここでは、水害への備えと、万一水害に遭ってしまった場合の個人の住まいの復旧について述べたいと思います。

2019/07/08

-

消防職員の副業について

「消防組織の7S」など、消防の現状と課題や将来の見通しについてグループワークを行った。

2019/07/05

-

キケンを安全に、フルブレーキを練習しよう

皆さんは、クルマを運転している時、時速100キロのスピードでフルブレーキ(緊急ブレーキ)を踏んだことはありますか? 時速80キロだったら? もしかしたら時速60キロでも、フルブレーキを踏んだ経験がある人は少ないかもしれません。

2019/07/05

-

第8回:創造的対応への道 その2

これまで、日常業務で培われる知識やシステムへの「慣れ」(=ドメインナレッジ)が不測の事態への適応能力を促進することができるとご紹介してきました。また、前回ではシステムの観点から各構成要素をつなぐ「のり」としての役割を果たす組織資本、つまりデータベースなどを誰でも使えるようにしておく(=共有財産として、一定のルールのもとに管理する)ことが大事ということもお伝えしました。組織内、あるいは異なる組織間における共通の組織資本や災害対応に携わる各個人のドメインナレッジが、現場で上手く組み合わさることで、創造的対応が発揮されやすい環境となります。

2019/07/04

-

第9回:BCP策定のステップを確認する

「BCPはいろいろな作り方があって、どれを参考にすればよいかよく分からない」。時々このような声を聞くことがある。一般に中小企業向けBCPの具体的な考え方や作り方を知ろうとしたら、まずは次のような情報源やノウハウを参考にすることになるだろう。

2019/07/04

-

社内不正が起きる理由とその対策

前回はアメリカの犯罪学者であるドナルド.R.クレッシーが唱えた「不正のトライアングル(3要素)」理論を紹介し、企業の不正防止の視点から見た3要素のうちの「動機」「機会」の対策についてお伝えしました。今回は3要素の最後の一つ「正当化」対策について見ていきます。

2019/07/03

-

災害時のストレスと戦う食事(1)

災害時に被災者は予想外の痛手を受け、精神的なストレス(悲しみ、不安など)を抱えます。阪神・淡路大震災から24年が経ちますが、あの時のことは昨日のことのように覚えています。身近な人を失くしたら、生身をえぐられたような喪失感にさいなまれます。さらに、昔から俗にいわれる大切なものは「衣・食・住」ですが、本当は順番が大違い。「住・食・衣」の順番に早変わりし、最も困るのは「住む家」がなくなることです。これは最大のストレスです。次のストレスは生計の不安です。職場が崩れ落ち、明日から働く場所がない、現金収入が途絶えるという苦痛です。最後に暮らしに不可欠な水道、ガス、電気が停止し、これが長引いていつ回復するか見通しが立たない。これも耐え難い苦痛です。さらに、飲食店が閉まり、食料や水が手に入らない。電車やバスも不通。八方ふさがりとはこのことです。頭を抱えて寝込むしかありません。こんなストレス満杯の時、「食」はどんな役割をするのでしょうか、今回のテーマです。

2019/07/02

-

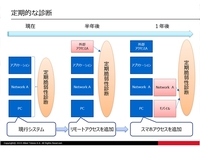

有効な事前対策、脆弱性診断

今まで当連載では、ハッキングやマルウェア感染に遭ったとき、またその後の感染拡大を防ぐ対策を中心にご紹介してきました。今回は事前に行う対策についてお話しします。

2019/07/01

-

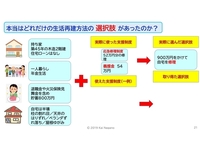

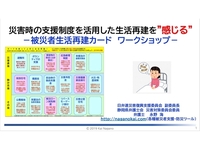

災害後の生活再建とポケモン進化技

前回ご紹介した被災者生活再建支援カードを使ったボードゲーム、■被災後のお金問題、ゲームで理解 https://www.risktaisaku.com/articles/-/18024 いよいよここからが、みなさんが頼りになる支援者になれるかどうかという本題に入ります。支援しようと思っている方はこちらの方でしたね。

2019/06/28

-

中国でも賄賂は悪、排除へ取り組みを

日本には、「郷に入っては郷に従え」ということわざがあります。当然中国にやってくる日本人駐在員の方も、このことわざを基に「中国に来たのだから、中国のしきたりに従わなくては」と心して来られる方が多いことでしょう。ましてや海外駐在が初めてという方はなおさら、中国と日本のギャップを見つける度におのずとこの言葉が頭をよぎり、「そうだ、そうだ。郷に従わなくては」と中国のしきたりとか慣習に合わせようと努力されることでしょう。

2019/06/28

-

聴覚障害者のヒアリングサポート「CPR」

災害時、さまざまな聴覚障害を持つ方々に急性期における避難誘導を行う際、どういうアプローチの仕方が有効なのかを調べてみた。

2019/06/27

-

正しい役立つ情報集め身を守りましょう!

18日、山形・新潟で最大震度6強の地震がありました!

2019/06/27

-

緊急事態に遭遇(2)病気の単語

自分が緊急事態に巻き込まれたら…という観点で、今月は言葉の重要性についてお話します。先月に引き続き、私の経験からの学びです。

2019/06/26

-

返済条件変更前に被災ローン減免制度の確認を

自然災害被災者債務整理ガイドライン(東日本大震災では「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」)は、一定の条件で既存ローンを減免することができる画期的な制度です。ところが、金融機関によっては、自然災害被災者債務整理ガイドラインの存在を把握していない場合もありえます。金融機関の窓口には「自然災害被災者債務整理ガイドラインを利用したい」と明確に手続きの申し出を行いましょう。

2019/06/26

-

熊本で見た奇怪な炊き出し

これまで、進化した炊き出しの事例をお話ししましたが、最後に風変わりな事例を付け加えたいと思います。これは私が実際に遭遇したものです。前回、炊き出しに出向くとき、現地で「受け皿」の役目をする人たちの進化の素晴らしさに感動したと書きましたが、今回はその逆で、どう考えても腑(ふ)に落ちない現地の対応についてお伝えしたいと思います。それは、ボランティアは「営業職」と位置付けて譲らない保健所と、食べる人から「お金を取ってください」と譲らない自治会長の話です。

2019/06/25

-

被災後のお金問題、ゲームで理解

2019年6月18日、山形・新潟で最大震度6強の地震が発生しました。震度6強でも死者がいなかったことは、地域の皆さまの災害対策の努力が大きいと感じています。とはいえ、けがや住宅の被害にあわれた方もいらっしゃいます。命が助かった後は、避難所生活、そしてお金の問題が出てきます。皆さまが無理なく元の生活に戻れることを願っております。

2019/06/21

-

第7回:創造的対応への道 その1

前回は、「その場の状況を担当者個人の感覚や経験によって理解をし、その時に最善と思える対応」(これを創造的対応と呼ぶというお話をしましたね)が災害対応の鍵を握っており、創造的対応を可能にする環境整備が大切、ということをお伝えしました。 また、創造的対応を可能にする一つの推進力として、ドメインナレッジの重要性を説明しました。すなわち、当該分野における「知識」、平たく言うと日常で培われる業務やシステムへの「慣れ」です。このように、ドメインナレッジは、日常の「慣れ」から生まれるため、属人的なものと言うこともできます。キャピタルの考えに当てはめると、「人間資本」に付随するものになります。 ここまでを要約すれば、「災害対応の鍵をにぎるのは、その場にいる担当者が最善と思える対応をいかに行えるようにするかで、その対応力を発揮してもらうためには普段から使い慣れたものをしっかり準備しておくことが大切」ということです。

2019/06/21

-

災害時の福祉支援の現状と連携・支援方策

2019年5月21日に行われた、NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)の全国フォーラム分科会「災害時の福祉支援の現状と連携・支援方策」について、後半のディスカッションの概要について報告します。前回は高齢化が進む中、災害が起こると福祉が低下し、最悪の場合は関連死につながる懸念について説明しました。

2019/06/20

-

第8回:BCPやBCMを「コストセンター」とみなしてはいけない

社長や経営者にとってコストは常に目の上のたんこぶである。一般従業員の場合、売上が増えたり業績が伸びたりすれば素直に喜ぶだろうけど社長や経営者はそうはいかない。「その売上はいったいいくらのコストがかかり、いくらの儲けが出ているのだ?」と。

2019/06/20

-

断れない立場の部下へのアルハラに注意

「おーい、じゃ、今夜軽く行くか!」部長の大声に追従するように、メンバーが「いいですねー、行きましょう!」と答える。黙っていると「B君も行くよなっ」ということになり、いつも断れないのです。

2019/06/19

-

被災ローン減免制度には多くのメリット

自然災害被災者債務整理ガイドラインを利用できた場合のメリットについて説明をします。

2019/06/19

-

進化し続ける炊き出し(その2)

鬼怒川が決壊し大きな被害が出た常総市炊き出しで一番困ること、それは現地を知らず、情報がないまま、手探り状態で現地へ向かう、不確かさです。これを埋めてくれる、いわば仲人役の介在が必要ですが、被災地は混乱状態でそんな余裕はありません。

2019/06/18

-

麻疹は大人にとっての重大な脅威

本連載企画の第1回は、最近あちこちで話に上る麻疹について解説をしたいと思います。麻疹は全身性のウイルス性疾患で、感染力が非常に高い疾病です。さらに急性脳症を起こしたり、亜急性硬化性全脳症という死亡することがある重篤な脳炎を起こすこともあります。

2019/06/18

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)