premium

-

危機情報を避難行動に結び付けるために何が必要か?

7月3日に静岡県熱海市で発生した土石流で濁流にのみ込まれた伊豆山地区は、土砂災害が発生した場合に住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがある土砂災害警戒区域に指定されていました。自治体任せにせず、自分の命を土砂災害から守るためには、防災気象情報の入手と早めの行動が不可欠です。現状と課題を取材しました。

2021/09/09

-

元技術屋からのデジタル時代への警鐘

昨今、地球温暖化のためか、『数十年に一度』『百年に一度』等という、激甚災害が立て続けに発生している。激甚災害は、日常的に発生する時代になったのであろうか?本稿では、長年現場対応を行ってきた技術者の視点で、今後発生が懸念されている『首都直下地震/南海トラフ巨大地震』『富士山噴火』『スーパー台風襲来』等の、激甚化した自然災害発生時の社会インフラ復旧に関し『少子高齢化等に起因した人手(技術者)不足に起因するリスク』など、デジタル時代の問題を提起をしてみる。

2021/09/07

-

気象情報は劇的に「早く」「細かく」なっている

「過去に経験したことのない大雨」が毎年のように各地を襲い、そのたびに最大限の警戒が呼びかけられています。気象庁を中心に発せられるリスク情報は何をどう伝えているのか、それを受け取る側の理解は進んでいるのか――。リスク情報の普及と活用に取り組むレスキューナウ危機管理研究所(東京都)社長の市川啓一氏に聞きました。

2021/09/06

-

企業の停電対策はどこまで進んだか

2018年の北海道胆振東部地震から3年が経つ。道内ほぼ全域の295万戸が最長2日間にわたって停電する大規模な全域停電(ブラックアウト)が起きた。その際、見事な対応で注目を集めた企業が北海道内に1100店舗のコンビニエンスストア「セイコーマート」を展開するセコマだった。

2021/09/06

-

意思決定に使える情報をいかに「早く」「多く」知るか

7月3日に熱海市伊豆山地区を襲った土石流。住民がツイッターに上げた投稿が地上波のTVニュースで繰り返し流され、自然の猛威を衝撃的に全国へ伝えました。インタビュー第2回もSNSを活用した防災・危機管理とその可能性について、インターネットを通じたリスク情報配信を行うJX通信社マーケティングマネージャーの松本健太郎氏とプロダクトマネージャー補佐の鴻谷宙輝氏に聞きました。

2021/08/30

-

被害を即時に生々しく伝えるSNSの可能性

災害や事件・事故が発生した際に次々とSNSにアップされる現場の生々しい映像。これを防災やBCPに役立てようという動きがいま、急速に広がっています。インターネットに上がる無名性の投稿をどこまで役立てられるのか、今後どのような可能性があるのか――。SNSを通じた危機情報の配信サービスに取り組むスペクティ取締役COOの根来諭氏に聞きました。

2021/08/25

-

関係機関へのBCP浸透などに課題危機発生時の指揮命令系統が実効性を高めるカギ

企業の事業継続の取り組みに関するリスク対策.com独自調査からの報告第4弾。東日本大震災10年でBCPは定着したか、実効性は向上したかを把握するための調査で、今回はBCPを計画どおり実行させるにあたり、組織にとって十分なレベルになっていない取り組みやスキルは何かを分析しました。

2021/08/23

-

「日本の災害対策」が6年ぶりに改訂

日本の防災の取り組みを日本語と英語で分かりやすく解説した「日本の災害対策ーDisaster Management in Japan」が6年ぶりに改訂された。

2021/08/23

-

地域への「貢献」に主眼 社員の成長促し組織強く

木材・建材流通の鈴三材木店はBCPにもとづく業務改善や負荷訓練を通じて社員の自立的成長を促し、仕事が集中しても対応できる強い組織づくりを進めています。住宅・建築産業を襲った「ウッドショック」に対しても、納期の前倒しがむしろ課題解決の好機になると認識。有事に使えるだけの国産在庫を業界全体で持てる体制づくりに乗り出しました。一連の取り組みを紹介します。

2021/08/17

-

豪雨災害と事業継続~企業の対応事例集~

2019年千曲川の決壊により浸水した工場毎年のように各地で発生する豪雨災害。今年も記録的な大雨により、各地で河川が氾濫したり土砂災害が発生するなどの被害が出ている。企業活動にとっても、豪雨災害は大きな被害をもたらす。リスク対策.comでは、過去の豪雨災害による被災を乗り越えた企業の事例をまとめた。

2021/08/16

-

災害時の拠点機能と従業員の安全配慮を両立する

九州地方で総合的な電気エネルギーサポート事業を展開する白鷺電気工業は事故・災害の経験と向き合うなかで、自社の防災・BCP対策を継続的に改善。特にここ数年は熊本地震の教訓を生かし、強靭な組織づくりに取り組んできました。それが企業価値となり、第三者からも高い評価を受けています。

2021/08/09

-

何も起こらないと考えていることが最大の危機

五輪開催中の8月6日午後8時半ごろ、東京都世田谷区を走る小田急線の上り電車内で発生した殺傷事件。男が刃渡り約20センチの包丁で乗客を次々と刺し10人が重軽傷を負った。死者こそ出なかったが、灯油をまいて火をつけることも企んでいたことが判明しており、無差別大量殺傷事件の危険性もあった。同じような危機を防ぐはどうしたらいいのか? 日本大学危機管理学部教授の河本志朗氏に聞いた。

2021/08/09

-

5割近くの組織がリスクの種類や影響について十分想定できていない

リスク対策.comが実施した企業の事業継続の取り組みに関するアンケート調査結果からの報告第3弾(これまでの調査結果はこちら)。東日本大震災から10年がたちBCPは定着してきたか、実効性は伴っているかを把握するために行った調査で、今回は企業が「BCPで対象としているリスクの種類やそれによる被災想定について、十分と考えているか」を分析した。結果、5 割近くの企業が十分とは考えていないことが明らかとなった。

2021/08/02

-

五輪期間中に高まる10のリスクとその対策

リスク対策.comでは、2018年、2019年と、東京オリンピック・パラリンピック大会に向け企業がどのようなリスクを重視しているかなどについてアンケート調査を実施してきたが、これらをもとに、大会期間やその前後において、組織が気を付けるべきリスクと対策を挙げてみた。

2021/07/19

-

「地域を支える建設業」を支える女性職員の力

災害発生時に地域の応急復旧工事を担う建設事業者。いざという時に作業員や建設機械を迅速に確保するため、日頃から企業間連携BCPの体制を構築しているのが「なでしこBC 連携」です。事務方の女性職員が中心になって活動している点が特徴で、コロナ禍でもリモート現場パトロールを行うなどしてつながりを保ち続け、災害への備えを深めています。

2021/07/15

-

災害時にトップがなすべきこと

今年も令和3年7月豪雨と呼ばれるほど、梅雨末期の豪雨による被害が相次いでいる。リスク対策.comでは、昨年7月に熊本県などを襲った令和2年7月豪雨の対応を振り返るべく、熊本県内7市町村長への検証インタビューの内容をシリーズで紹介してきたが、インタビューを通じて印象的だった言葉、共有すべき取り組みなどについて改めて振り返ってみたい。

2021/07/11

-

業務継続からビジネス継続へ 人の力を企業の力に

現場力の高さは日本型経営の強み。書面指示がなくても自ら行動する従業員の力で「何となく」できていることは多くあります。医療・福祉施設の給食サービスを主軸とする富士産業は、緊急時の代替調理を支えてきた現場の自発的な取り組みをBCPによって体系化、文書にするだけでなくPDCAに落とし込んでまわし、ビジネスの継続的改善、企業価値の向上へとつなげています。コロナ禍による逆風下でもチャレンジの種は尽きません。

2021/07/10

-

外部環境・内部環境の変化を認識する組織はBCPの実効性が高い

リスク対策.comによる企業の事業継続の取り組みに関するアンケート調査結果報告第2弾。BCPの定着度合いや実効性を把握するために行った調査で、今回は企業が「外部環境や内部環境の変化をどの程度認識してBCPの策定・見直しを行っているか」を分析しました。結果、外部環境の変化は多くの企業が認識しているものの、内部環境の変化はあまり認識せずにBCPを運用している傾向が明らかとなりました。

2021/07/05

-

「できることからやりなさい」

第7回は芦北町町。町の西部は八代海に面し、町域東部の山間部を球磨川が、中央部には二級水系の佐敷川と湯浦川が流れる。県内で7番目に広い面積を持つ。7月豪雨では、山間地の土砂災害と河川氾濫により広範囲で被災し、11人が犠牲になった。

2021/06/27

-

【寄稿】世界はリスクをどう見ているのか?

新型コロナウイルスパンデミックの中、世界経済フォーラムが今年1月に発行したグローバルリスク報告書2021年版は、リスクのキーワードとして格差・分断・不平等を、これを軽減・回避する糸口として国際レベルの結束と協調を挙げました。報告書のポイントとメッセージを、マーシュ ブローカー ジャパン取締役会長の平賀暁氏に解説いただきます。

2021/06/24

-

企業が押さえておくべきワクチン接種の注意点【職域接種編】

新型コロナウイルスワクチンの職域接種が本格的にはじまりました。動きは今後一層加速する見通しですが、職域単位の接種は医療従事者や会場を企業が自ら確保しなければならず、負担はけっして小さくありません。実際のワクチン接種に携わる現役医師で危機管理に詳しい秋冨慎司氏に、職域接種の注意点を聞きました。

2021/06/23

-

燃料支援と避難支援で地域を支えるGSのBCP

綜合エナジーは東日本大震災の直後から、災害対応GS(ガソリンスタンド)の整備を進めてきました。今年3月には水と電気を蓄えて使うことでライフライン寸断時の避難拠点にもなる自立型・環境型の防災GSを開設。一つのモデルとして業界に普及させたい考えです。強靱なシステムとオペレーションで災害時の燃料と避難を支え、地域への貢献を目指す同社の取り組みを紹介します。

2021/06/21

-

接種後に発熱した従業員の出勤などに対して助言

日本渡航医学会と日本産業衛生学会は6月21日、「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド補遺版」(職域接種のQ&A)を公表した。

2021/06/21

-

建設課や消防職員だった頃の経験が生きた

第6回は、津奈木町。海岸部で熊本県の南部、水俣市の北隣に位置する。海沿いには急峻(きゅうしゅん)な山があり、細い道が集落をつなぐ。7月豪雨では多数の土砂災害が発生した地区である。

2021/06/19

-

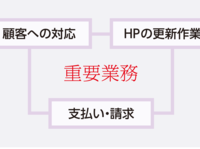

自社の事業継続は顧客の事業継続があってこそ

インフィニマムは夫婦2人で営むホームページ制作会社。BCPを策定したのは有事に備えてというより、いまの経営を変えたかったからだといいます。リソースに乏しい小さな会社にとって、災害に見舞われてなお事業継続を図るには、重要業務の綿密な洗い出しと対策の標準化、何より他社との協力・連携が不可欠。そのチャレンジは確実に顧客の信用を高め、自社の生き方を見直す機会になりました。経営に与えた「気付き」は計り知れません。

2021/06/17

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)