premium

-

PCログから「不正のトライアングル」をあぶり出す組織の業務効率と危機管理力を高める内部脅威対策

企業の情報管理や労務管理のあり方が問われています。テレワークの普及でデジタル改革や働き方改革が加速し、課題も一気に表面化。従来の管理方法では、企業内部の潜在的なリスクの把握が困難になっています。企業は今後、内部リスクとどう向き合っていけばよいのか。「内部脅威検知サービス」を提供するエルテス(東京都)マーケティング担当部長の江島周平氏に聞きました。

2020/12/23

-

水害リスクの高い土地 事業再開焦らずビジョン再考

幼稚園・保育園を中心に全国500カ所の施設で給食サービスを提供する株式会社ミールケア(長野県長野市)は、昨年10月の台風19号で本社を含む拠点施設が浸水、復興に向けて歩を進めていたところに新型コロナウイルスが襲いました。関幸博社長が2つの災害から受け止めたメッセージは「変化」。社会貢献の視点から企業ビジョンを再構築して被災施設の再生にあたるとともに、経営理念をさらに浸透させて実践につなげようと決意をあらたにします。

2020/12/15

-

理想の会社へ 社員一丸でまわすリスクマネジメント

印刷会社の株式会社マルワ(名古屋市天白区)は、事業継続にかかるリスクをISO、ISMS、BCPなどの指標と 手法を使って洗い出し、解決に向けた取り組みの一つ一つをSDGsのゴールに照らしてセルフチェック、自社の目指す姿を達成するために必要なESG活動として毎年の経営計画に落とし込んでいます。それをまわしているのは、社員全員の実践と協力にほかなりません。

2020/12/11

-

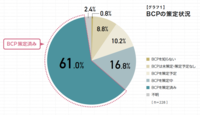

BCPの策定と実効性の違い

リスク対策.comは、風水害に対して企業などの組織がどの程度備えているかを把握するとともに、BCPにいかに取り組んでいるかの傾向を明らかにするために、10月5~12日の1週間、リスク対策.comメールマガジン購読者に対して「組織における風水害対策とBCPに関する調査」を実施し374件の有効回答を得た(総回答数470件)。前号(BCPリーダーズVol.8)の風水害への対策状況に続き、今号では、BCPの取り組み状況についての結果を解説する。

2020/12/03

-

コロナ禍でも機能する災害対策本部

2020/12/03

-

元自衛官がBCPの経験生かし過疎地の危機管理

インタビュー 元空自幹部 奥能登広域圏事務組合危機管理官 佐藤令氏 石川県奥能登広域圏事務組合で、元航空自衛隊の幹部が危機管理担当者として手腕を振るっている。広大な面積を抱えながらも、少ない職員で対応に当たらなければならない過疎地において、組合職員や市町の職員に呼び掛けているのは感染防止の徹底だけではなく、感染者が多数発生することを前提としたBCP思考への切り替えだ。

2020/11/25

-

改善につながる検証ーAfter Action Reviewーの方法

災害や事故、あるいは今回の感染症などへの対応を改善していくためには、検証という作業が不可欠になります。自分たちの対応を振り返り、同じ過ちを繰り返さないようにするためのものです。米陸軍や自衛隊では、日常的な訓練においても、「検証」が重視されているといいます。第37代東部方面総監・元陸将で、現在アジアパシフィックイニシアティブ財団上席研究員の磯部晃一氏に軍隊における検証の方法を伺いました。

2020/11/20

-

部下と信頼関係が結べるか、あるいは部下から撃たれるか?

コロナ禍で社会の状況が日々変わる中、ビジネスリーダーは、いかに困難な状況を乗り越え、成果を挙げていくことができるのでしょうか。危機時代におけるリーダーに求められる能力について、リーダー育成コンサルタント会社のマッキニーロジャーズ・ジャパン代表取締役の岩本仁氏に伺いました。

2020/11/18

-

企業の「記述情報の開示の好事例集」を公表 金融庁=新型コロナの影響の開示例を紹介

金融庁は11月6日、各種上場企業のIR全般の好事例を収集した「記述情報の開示の好事例集2020」を公表した。各企業のルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実を図ることを目的に、有価証券報告書の開示の好事例を取りまとめたもので、昨年3月から随時更新している。今回は、〝新型コロナウイルス感染症〟と〝ESG〟に関するものを紹介した。

2020/11/11

-

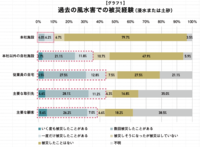

被災を前提に考えている組織とそうでない組織の差

リスク対策.comは、風水害に対して企業などの組織がどの程度備えているかを把握するため、10月5〜12日の1週間、リスク対策.comメールマガジン購読者に対して「組織における風水害対策とBCPに関する調査」を実施し374件の有効回答を得た(総回答数470件)。今号では、風水害対策に関する取り組み調査について結果を解説する。

2020/10/31

-

オール ハザードアプローチが機能

「オールハザードアプローチ」――災害の種類や規模を問わず、あらゆるハザード(危険)に対して、柔軟に対応できるようにする考え方をこう呼ぶ。東急グループでは、東日本大震災以降、オールハザードに対応できるBCP構築を目指して活動している。事態への対応に必要となる人、物、金、そして情報を、状況に応じて活用し、主要事業を守り抜く。この手法により、ビル清掃や設備のメンテナンスなどビルの管理運営業務などを手がける東急ファシリティサービスでは、緊急事態宣言下でも、感染予防を徹底させながら従業員を安全に作業に当たらせ、顧客サービスの維持に努めている。同社のこれまでの取り組みを聞いた。

2020/10/31

-

新型インフルの教訓を生かし迅速に対応

2009年のH1N1新型インフルエンザ以降、徹底した感染症対策に取り組んできたことで、マスク不足や消毒液不足などの大きな課題もなく事業継続をしている企業がある。半導体加工装置を製造するディスコだ。5Gへの対応で例年より需要が高まっている半導体業界とあって、工場はコロナ禍でもフル稼働状態。従業員数は国内だけで4000人以上いるが、10月中旬時点でいまだ感染者はゼロ。広島事業所では公共交通機関を使わない通勤体制を実現するため、3月からそれまで工場間移動で使っていたマイクロバスを朝夕の社員の送迎に利用し、7月には東京〜広島間の移動手段として1800万円を投じて大型バスまで購入した。同社の感染症対策を取材した。

2020/10/31

-

テレワーク拡大に潜むITセキュリティー上の課題

インターネットを利用してオフィスに出社せず自宅などで仕事をするテレワーク(リモートワーク)は、大企業を中心にここ数年、徐々に導入が図られてきた。それが新型コロナウイルス感染予防策の一環としての外出自粛要請により、中小企業も含め一挙に導入が拡大。同時にセキュリティー上の課題が浮き彫りになっている。情報システムセキュリティーなどが専門の吉岡克成・横浜国立大学大学院准教授は、問題は専門の人材や環境整備が追い付かないままテレワークを実施せざるを得なかった企業が少なくないことだと指摘する。

2020/10/31

-

【風水害の被災経験を生かす】西日本豪雨を乗り越えた珠玉の日本酒

旭酒造(山口県岩国市、桜井一宏社長)が造る純米大吟醸酒「獺祭(だっさい)」。精米歩合23%の最高水準まで磨かれた酒に魅了されるファンは多く、地方の酒蔵ながら売上は大手メーカーに引けを取らない。その同社が西日本豪雨で被災したのは2年前の7月だ。排水処理設備が水没したほか停電の影響で発酵中の酒も温度コントロールを喪失し、製造・出荷の停止に追い込まれた。一時は「『獺祭』はなくなるかもしれない」という風評も出たが、1カ月後には稼働を再開。桜井一宏社長に復旧までの経緯を聞いた。

2020/10/22

-

【令和元年東日本台風から1年】予期せぬ堤防決壊 「地の利」を味方に迅速対応

きのこ総合企業のホクト(長野県長野市、水野雅義社長)は1日約250 万パックのきのこを出荷。中でもエリンギは国内市場で50%近いシェアを持つ。うち約6分の1を生産する長野市の赤沼きのこセンターが昨年10月、稼働停止に追い込まれた。台風19 号による千曲川の洪水で、培養・生育中のエリンギとともに工場機能が壊滅。生産を再開し6月15日に出荷を果たすまで約8カ月かかった。その間、どのようなBCP 対応を行ったのか、丸山幸一総務部長、宮下尚武社長室長、前田哲志広報・IR 室長に聞いた。

2020/10/12

-

運送会社の全国組織で大規模災害時の物流を支援

大規模自然災害時の物流の確保は日本社会が抱える大きな課題だ。被災地支援物資の配送遅れやミスマッチがたびたび指摘されるように、強靭な物流体制が隅々まで構築されているとはいいがたい。この問題の解決に向け、数年前から全国的な組織づくりを進めているのが「桃太郎便」の宅配サービスで知られる丸和運輸機関(埼玉県吉川市、和佐見勝社長)。「一般社団法人AZ-COM(アズコム)丸和・支援ネットワーク」(AZ-COMネット)理事長で丸和運輸機関社長の和佐見勝氏に、取り組みの背景、目的、今後の展開を聞いた。一問一答形式で紹介。

2020/10/08

-

BCPの実践で高まる事業継続力と社会貢献意識

ジョンソンコントロールズ(東京都渋谷区、吉田浩社長)は、アイルランド、米国、中国に本社を置くジョンソンコントロールズインターナショナルの日本法人。病院・福祉施設のメンテナンスをはじめ、社会機能の維持に直結する業務を安全に遂行するため従来のBCPをアレンジしながら運用。組織体制を強化するとともに、ニューノーマルに求められる新たなビル管理ニーズに向けてさまざまなサービスを準備する。吉田浩社長に新型コロナへの対応と今後のビジネス展開を聞いた。

2020/10/08

-

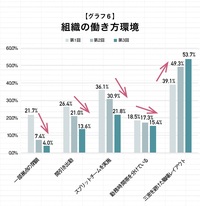

マーケティングや営業、生産でも事業レベルが上がる

スク対策.comは、「首都圏を中心としたレジリエンス総合プロジェクト(総括:国立研究開発法人 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター長 平田 直氏)」(以下、首都圏レジリエンスプロジェクト)との連携による「第3回 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係るBCP(事業継続)に関する緊急調査」を実施した。5月11日~15日にかけて実施した第1回調査、6月16日~ 19日に実施した第2回調査に続くもので、9月1日~ 7日までの間、リスク対策.comのメールマガジン購読者、首都圏レジリエンスプロジェクト・データ利活用協議会の会員をはじめ、他の研究会の参画組織・団体にも協力を呼びかけ、計488の回答を得た。

2020/10/07

-

コロナ対応に求められるリスクコミュニケーション

新型コロナウイルスの対応を巡っては、組織内のコミュニケーションがうまくいっていないケースもあるようだ。未知のウイルスなだけに、人によってリスクの受け止め方や考え方が異なり、ちょっとしたことで、お互いの不信感が高まってしまう。顧客などとの対外的なコミュニケーションについても、どのような文面にするか、どのタイミングでどう発表するか、悩む企業は少なくない。リスクコミュニケーションに詳しい放送大学教授の奈良由美子氏に、ポイントや注意点を解説してもらった。

2020/10/01

-

ピンチをチャンスに変えた危機時の広報

あらぬ風評を立てられることは、会社の存続に関わる大きなリスク。創業90 年を超える老舗工務店の小林創建(長野県松本市、小林稔政社長)はこの春、まさにそうした危機に直面した。「社長が新型コロナウイルスに感染した」というデマが突然広まったため。小林稔政社長は「強い焦燥感に駆られた」と振り返る。コロナ不安からのデマ・風評が多数発生しているなか、同社がどのように難局を乗り切ったのかを取材した。

2020/09/25

-

女性活躍に向けた環境整備が逆風下で強み発揮

新型コロナの流行でクローズアップされたテレワークやオンライン会議。急速な導入が生産性の低下や不平等感の発生といった課題を生む一方、就業環境の改善やブランドイメージの向上に弾みをつける企業もある。「マナラ化粧品」の通販事業を行うランクアップ(東京都中央区、岩崎裕美子社長)は、一貫して進めてきた働き方改革の取り組みを生かしていち早くニューノーマルに対応。新規の施策や企画を打ち出して情報発信し、社員の働きがいを高めながら顧客ニーズに応えている。

2020/09/25

-

コロナ対応から見えてきた課題と強化すべきポイント

新型コロナウイルスの感染拡大に加え、近い将来の発生が予想される巨大地震、激甚化する風水害、事業継続を脅かす事象は増える一方だ。が、数多の危機を乗り越えて得た教訓は大きい。これまでの取り組みの何が機能し何が足りないのかが明らかになってきた。地震・津波を想定した事前対策に早くから取り組んできた鈴与グループの後藤大輔室長に、見えてきた課題と強化すべきポイントを語ってもらった。

2020/09/25

-

リモートワーク急拡大も当面の混乱なし

在宅勤務にはリモート環境をはじめとした社内体制の整備が不可欠。一方では生産性低下の懸念が否めず、社内の不平等感や社員のモチベーション低下といった壁も立ちはだかる。それらは以前からいわれてきた「働き方改革」の課題だ。IT サービス企業のSCSK(谷原徹代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者)はコロナ対応を機に、働き方改革をさらに加速する。

2020/09/25

-

感染防止と事業活動の両立を生産性向上に生かす

感染防止と事業活動を両立するには、訪れる危機を想定した事前準備が欠かせない。「いきなり対応に迫られたら冷静さを失ってしまう」と大成ホールディングス専務で、子会社の大成ファインケミカル、大成化工社長の稲生豊人氏。先を見通して先手を打てるのは、予想される状況とそこで求められる行動をあらかじめシミュレーションしているがゆえだ。背景には2012 年に策定したBCP パンデミック編がある。

2020/09/25

-

西日本豪雨を乗り越えた珠玉の日本酒

旭酒造(山口県岩国市、桜井一宏社長)が造る純米大吟醸酒「獺祭(だっさい)」。精米歩合23%の最高水準まで磨かれた酒に魅了されるファンは多く、地方の酒蔵ながら売上は大手メーカーに引けを取らない。その同社が西日本豪雨で被災したのは2年前の7月だ。排水処理設備が水没したほか停電の影響で発酵中の酒も温度コントロールを喪失し、製造・出荷の停止に追い込まれた。一時は「『獺祭』はなくなるかもしれない」という風評も出たが、1カ月後には稼働を再開。桜井一宏社長に復旧までの経緯を聞いた。

2020/09/25

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)