2018/10/26

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

昭島市に学ぶ。2週間であなたの街の防災力を格段にあげる方法

はじめは「できない理由」ばかり・・でも光明が!昭島市はなんと2週間で!

そして、それをさっそく中野先生と自治体にレクチャーしたのですが、「ちょうど5ケ年計画を昨年たてたばかりだから、あと4年後だったらできるかも」という先延ばしのお返事しかくれない自治体とか、なかなか実施してくれる所がなかったのです。自治体は防災について今すぐやろうとか、啓蒙しているはずなのに・・。

しかし、2017年4月、港区が実施してくれました。中野先生の講演を聞いてくれた市の職員の方が、区長に提案したのがきっかけで、あっという間に実現されました。

港区は、冷蔵庫に限らず、すべての家具で、港区の公営物件などの賃借人に原状回復義務を免除しました。その際、ガイドラインの変更もせずに「入居のしおり」という入居の際の案内の変更だけで実施しました。どんな変更かというと、家具の転倒防止をすることをあらかじめ届けたら、原状回復義務を免除しますよという一文を、入居のしおりに加えただけです。港区の入居のしおりなど、詳しくはこちらの記事で

■賃貸住宅の家具転倒防止対策に希望が!港区の先進的な取り組みをご紹介します‼行政担当者も必見!実は条例も規則も変更していません!

http://www.risktaisaku.com/articles/-/2873

これだと変更の手続きがとても簡易で、トップの決断があればすぐ実施できますよね。私の思いつきを中野先生が行政に実現可能な方向にまとめてくれて、さらに港区が進化させてくださったのが嬉しかったです。さすが行政のプロの行政職員さんたちです。

ということで、港区が早々に実施してくれたのですが、その後もまた、なかなか実施してくれる所がありませんでした。みなさんよくおっしゃるのが「港区はお金があるから、うちは無理」という理由でした。

確かに退出時にネジうちの穴を埋めたり、クロスを張り替えたりと、お金が全くかからないわけではありません。でも、通常の退出時にもやっていることが多いので、大きな予算を組まなくても実施可能でもあるのです。できない理由よりできる理由を一緒に考えてくれる人を求める日々が続きました

そんな中、2018年8月21日に、中野先生も参加されていた会場で講演した際、東京都昭島市の市議会議員のおおたけ貴恵さんが参加してくださっていて、講演終了後、ぜひ取り組みたいと声かけしてくださいました。

この家具の転倒防止の原状回復義務免除は、党派を問わずどんな議員さんでも答弁ウエルカムな内容なので、お声かけ本当に嬉しかったです。

講演後、おおたけ議員と中野先生が、答弁のための資料をやりとりされ、講演からわずか2週間後の9月2日の議会で、こんな骨子の質問をされました。

(1)基本的な考え方、昭島市の役割を問う

(2)避難所は、国際基準のスフィア基準の視点を取り入れよう

(3)防災井戸の周知への取り組み状況について

(4)防災のための家具の固定は、原状回復義務が免除(事例:港区)から学ぶ取り組みについて

http://www.city.akishima.lg.jp/s131/010/030/010/031/20180816140257.html

家具の転倒防止の原状回復義務の免除は4番目の質問です。で、おおたけ議員の質問に昭島市がどのように答えてくださったか、こちらを見て欲しいのです。答弁なんて長いから読まないと思われてしまうと残念なので、分割しながら紹介しますね!(以下、太字が昭島市からの回答です)

ご質問の1点目、「災害モードをもつ社会に取り組もう」のうち、4点目の家具固定金具の原状回復義務の免除から学ぶ取り組みについて、ご答弁申し上げます。

やったー。まってました!

近年の地震による負傷者のうち、30〜50%の原因と言われています家具類の転倒・落下・移動の防止対策は、昭島市地域防災計画において、自助による市民の防災力の向上の取組みの1つとして掲げています。

転倒防止の重要性と防災計画でも重視して取り組んでいる事について答えてくれたんですね!

また、家具類を壁にL型金具でネジ止めをする方法が最も確実なため、本市は、公益社団法人昭島市シルバー人材センターと協定を結び、安価で金具を取付ける制度を設けております。

昭島市はネジ止めのためにシルバー人材センターと協定を結ばれているのですね!

一方、賃貸住宅においては、通常は契約で、経年変化や通常消耗を除き、賃借人が賃貸借契約終了後に物件を原状に回復する義務を負うこととなります。

そうなんですー。それで困っているのです。

ご質問の昭島市営住宅における原状回復義務についてでございますが、エアコン設置に伴うネジ穴等は、賃借人にその補修を求めておりません。

でしょー。昭島市に限らず全国どこでもエアコンでは補修を求めていないのです!では、昭島市は最後、どのように答えてくれたでしょうか?こちらです。

また、家具転倒防止金具の設置に伴うネジ穴につきましては、これまで事例はございませんが、家具転倒防止金具の使用は、本市として薦めている市民の生命の安全に寄与する対策の1つでございますので、退去時の原状回復の免除に向け、入居時に配布しております「生活のしおり」の修正等を行ってまいります

ブラボー!最後、できない理由をあげる自治体が多い中、できる理由をさらっと答弁されたのが素敵です。昭島市は「生活のしおり」なんですね。港区方式で実施するとおっしゃってくださいました。おおたけ議員が講演を聞いてくださって、議会で質問するまでわずか2週間ですよ。すごくないですか?昭島市の職員の方も質問の内容を課の中で精査して、「生活のしおり」の変更が可能かを真剣に調べてくださってからこそ、2週間での実施が可能だったのだと思います。優秀な職員のみなさんが動いてくださるとこんなに早いんですね!

さらにいえば、港区が前例を作ってくださったので、他の行政区では2週間のスピード実施が可能なのです。

これはもはや、やらない理由を探している場合ではないのではと思うのですがいかがでしょうか?どこでもできる可能性があるので、議員さんでも、行政職員でも行政トップでもどなたでもいいので、「やります!」と動いてくれたらいいのにと思います。

行政にとっても、いいこといっぱいなんですよ。行政関連物件で家具の転倒防止の原状回復義務を免除することによって、住民に対し、行政がそれほどまでに防災を重要と考えているんだ、防災は常識なんだというメッセージを送ることになります。そこが重要なのです。ここを伝えることで行政の本気が伝わります。

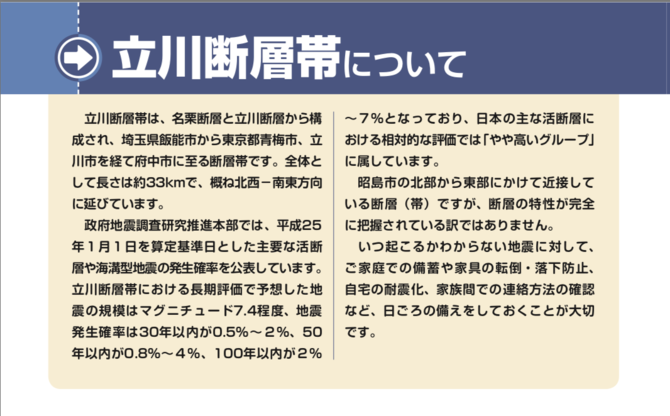

立川断層の紹介と転倒防止などの日頃のそなえを記載した昭島市のHP http://www.city.akishima.lg.jp/s019/010/030/120/08-09.pdf

それから、これを実施すると、世の中の常識が変わるので、民間物件も変わってきます。震災時、死傷者をだして事故物件になるよりも、今はクロスの張り替えなど修復技術もあるので、人が死なない物件のほうが価値が高い取引ができる、転倒防止もリノベーションのひとつとして取り組むのがあたりまえ、そう変わってくる可能性があります。

また、これからは実施しないと起きる残念な話もあります。港区だけではなく、昭島市も加わったということは様々な自治体で実施される可能性が高まっています。そして、冒頭でも紹介したように、福和伸夫先生の著作は人気なので、多くの人が港区事例を知りうる状況になってきています。それなのに家具の転倒防止の場合でも、現状回復を求め続ける現状を放置したまま、地震のその日をむかえてしまったら、「転倒防止できなかったのは自治体のせい」「落ち度は自治体にある」とされてしまう可能性も出てくるわけですよね。災害大国なのに、命を守ることより、壁の穴という見た目の方を重視するって価値観のままでいいの?という事が真剣に問われています。

だったら、次の地震が来るまでに早急に実施してしまう方が、将来の裁判にかかる労力と費用がかからなくなるので、貴重な自治体の財政を守ることになり、危機管理として賢明なのでは?と思いますがいかがでしょうか?

財政だけではありません。大地震が起こった時、死傷者が多くなるということは、住民の数が減ってしまうわけです。自治体としても人口減少や自治体消滅の危機に直面します。将来地域をになってくれる学生や単身の若者、また、乳幼児づれの子育て世代の死傷者も増えるのが、この賃貸住宅での被災です。公営物件の家具の転倒防止の原状回復義務を免除して、賃借人でも転倒防止を実施しやすい地域にしてほしいです。

もうゆっくり考えている時間はないのです。港区と昭島市にまずは続いてみる、そんな決断ができる自治体が増えることを願っています。

(了)

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方