2019/03/07

危機発生時における広報の鉄則

説明に失敗するとダメージは広がる

繰り返しになりますが、「危機管理広報」は、危機が発生した際に、組織内外の関係者(ステークホルダー)に対し適切な説明を行う活動のことを言います。誤解や信頼失墜を防ぐことを目的としていて「クライシス・コミュニケーション」とも呼ばれています。これに失敗すると、人々の不安や不快感、不信感を増大させ、顧客離れや、売上ダウンを引き起こし、時には倒産にまで至らせることがあります。

実は、広報業界において危機管理広報(クライシスコミュニケーション)は100年以上の歴史があり、専門性の高い領域として認識されてきました。近代PRの父といわれているアイビー・リーが米国でPRコンサルタント会社を設立(1904年)して最初に評判を高めたのが、このクライシス・コミュニケーションでした。

当時、彼のクライアントだった鉄道会社で事故があり、その際、鉄道会社は従来の慣例に従ってこの事故を隠ぺいしようとしたのですが、リーはそれをやめさせて新聞記者を現場に連れて行き、状況を説明し、取材をさせることで、鉄道会社の評判を上げました。以来、クライシス・コミュニケーションの基本は、隠さずに説明責任を果たす活動として確立してきました。

広報が目指すのは理解、信頼、好感の獲得

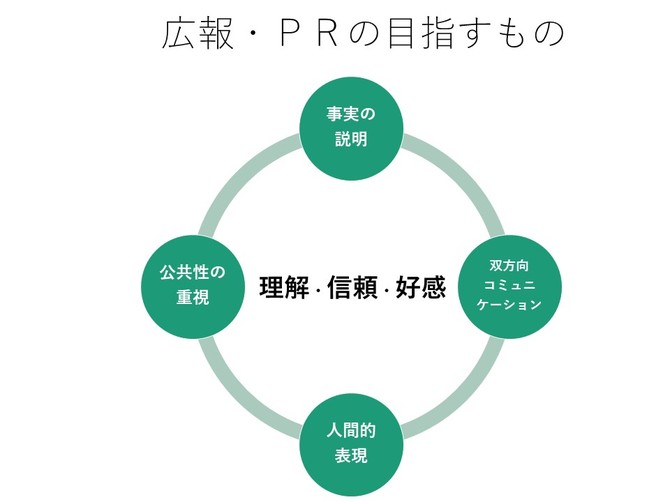

そもそも、現在組織で使われている「広報」という言葉は、「Public Relations(パブリック・リレーションズ、略称:PR)」を翻訳したもので、理解、信頼、好感の3つを獲得することで社会と良好な関係作り、組織の存続を目指す活動を指します。広報・PRの理念には、「事実の説明」「双方向コミュニケーション」「人間的表現」「公共性の重視」が掲げられており、危機時における説明責任もこの理念を軸とする必要があるのです。

- keyword

- 危機管理広報

危機発生時における広報の鉄則の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方