2016/05/24

誌面情報 vol55

これらの対応を速やかにするには、サイバー攻撃がもたらす被害をあらかじめ検証して対応を考え訓練・演習を積んでおくとともに、サイバーセキュリティの状態を常時監視し、サイバー攻撃を検知した際には、経営や企業ブランドに及ぼす影響などを考慮しながら、システムの継続・復旧の判断ができる体制が求められる。

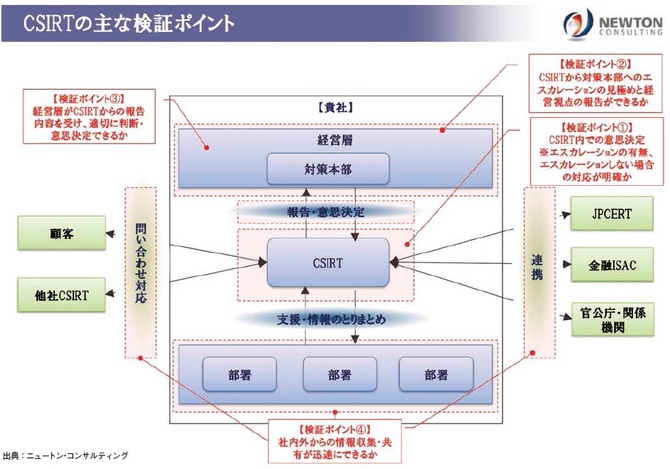

日常的にシステムを監視し、大規模なセキュリティに関わる事件・事故が起きた際に早急な原因究明や影響範囲の特定を行うのがCSIRT(Computer Security Incident Response Team、インシデント対応専門チーム)だ。IT部門と経営との間に立って事業に及ぼす影響や可能な対策を助言する役割も持つ。

サイバー攻撃の場合、専門性が高い技術部隊と、経営、各事業部との連携がより重要になる。自然災害やサイバー攻撃など幅広いリスクを対象に企業の演習を支援するニュートン・コンサルティングのCISO兼プリンシパルコンサルタントの内海良氏は、「サイバーセキュリティは今や重要な経営課題の1つ。CSIRTの役割を検証し、対応力を高める演習が必要」と指摘する。例えば、CSIRTから経営層にエスカレーションするかしないかの判断が明確に行えるか、経営視点に立った報告ができるか、など。経営層は、CSIRTからの報告を受け、適切に判断・意思決定ができるか、あるいは各部署で社内外からの情報収集・共有が迅速に行えるかも検証すべき項目とする。

一方、IT-BCPで見落としてはいけない点について富士通エフサスの小友氏は、自然災害でもサイバー攻撃でもいずれの脅威についても、最も重要なことは、①自社の状況を取引先や顧客に正しく発信できるようメールサーバやホームページのウェブサーバについては最低限、代替できる方法を考えておくこと、②支払いのシステムは社会的責任が問われることからシステムが使えなくなった際の代替方法を考えておくこと、③自社の主要事業において重要業務を支えている情報システムは明確にしておくこと、の3点だと説く。さらに、事故や災害、サイバー攻撃事案が起きた際、誰が何をどのような手順で行うのかといったマニュアルを整備していない企業が多いことから、初動体制の構築を急ぐべきだとする。

誌面情報 vol55の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方