2014/09/20

C+Bousai vol1

市内全域8地区で防災計画

地区防災ガイドを作成

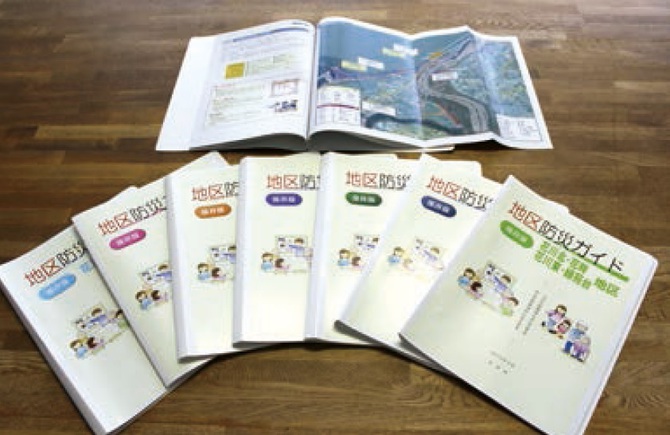

ワークショップの成果物として出来上がったのが、「地区防災ガイド」の冊子版だ(写真1)。これはワークショップに参加した委員のほか、町内会の代表など、有事の際には防災リーダーになる人物や避難所となっている学校に配っている。内容は基本的にはほぼ共通しており、①地区の基本的な考え方、②地区の特性、③平常時の行動、④災害時の行動、⑤実践の5項目が掲載され、最後の実践の項目では周囲の住民に対する「防災意識の普及啓発と防災教育」を促している。もう1つ、内容を絞り込み、住民向けに日頃の備えや避難所マップ、避難経路などを示したカレンダータイプの簡易版も作成した。ワークショップの発案で、家庭で気軽にカレンダーのように見てもらいたいとの思いからだという。こちらは地区内もさらに細分化し、種類を作成し、21全戸に配布しているという(新港地区のみ、企業が対象になるためポスタータイプにしている)。

「みんなで育てる」地区防災計画

「地区防災ガイド」の冊子版は、付け足し可能なファイル形式になっている。今後さらに訓練などを積み重ねることで計画をブラッシュアップし、更に内容を増やすことができるようにするためだ。ワークショップでも「計画を作って終わりではない」という意見が多く出されたという。

昨年からは、全地区を対象に避難所の運営まで含めた訓練も開催している。これもワークショップで話し合ったことで、通常は町内会単位で開かれるものだが、より実践的に避難所単位で開催することにした。例えば、1つの避難所に複数の町内会の住民が集まるのであれば、複数の町内会が合同で訓練を開催することになる。市内に避難所は22カ所あり、すでに12カ所で訓練が開催されている。

「自分たちが作った防災計画なので、非常に住民が愛着を持っています。訓練も自主的に多くの方が参加しています」(笠井氏)。ワークショップの本当の成果物は、こういった地区の絆なのかもしれない。

C+Bousai vol1の他の記事

- 「対策」ではなく「思想」を創る 住民と900回のコミュニケーション (高知県黒潮町)

- C+Bousai 創刊挨拶、地区防災計画学会 案内

- 特別対談|住民の権利と責任を制度化 自ら考え行動する地産地消の防災

- 市内全域8地区で防災計画 住民主体でガイドブックも作成 (北海道石狩市)

- 地域コミュニティごと防災計画策定 避難所運営計画、防災マップ作成も呼びかけ (香川県高松市)

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方