2019/12/18

危機管理担当者が最低限知っておきたい気象の知識

想定上のリードタイムの調べ方

リードタイムについては各情報によって発想が異なってくるため、(1)洪水予報指定河川や水位周知河川の場合と、(2)その他の中小河川の洪水や内水氾濫、土砂災害の場合の場合に分けて調べ方をご紹介したいと思います。

(1)洪水予報指定河川や水位周知河川の場合

洪水予報指定河川や水位周知河川の場合、過去の増水時にどの程度の速さで水位が上昇したかがリードタイムの手がかりになります。

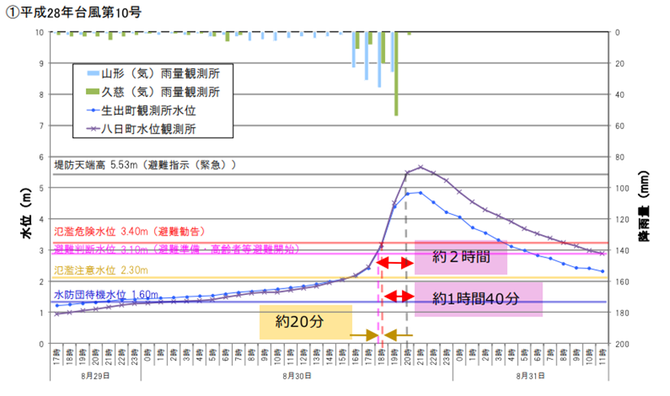

次の例は国が作成した資料から抜粋したもので、岩手県を流れる久慈川を対象にリードタイムが調べられたケースです。過去の顕著な増水事例として平成28年台風第10号が取り上げられ、河川が危険な状態となる何時間前に基準となるそれぞれの水位を超えていたかの確認が行われました。上部の棒グラフは降水量、折れ線グラフは時間ごとの河川水位の変化を表します。

この分析では、堤防天端高に達していた時間を河川が最も危険だった時間と仮定しています。その水位に至る約2時間前に避難判断水位(レベル3相当の水位)を超え、その20分後である約1時間40分前に氾濫危険水位(レベル4相当の水位)を超えていたことがグラフから分かります。これらの時間が久慈川の過去事例をもとに想定されたリードタイムです。

水位の上昇スピードは河川によって異なるので、リードタイムを把握する際にはそれぞれ個別に確認する必要があります。過去の増水事例は国や都道府県などの河川管理者がストックしています。そうした機関に問い合わせ、基準となる水位から氾濫の発生が想定されるまでの時間を確認されておくことをお勧めします。

(参考)

河川管理者(国の場合)の問い合わせ先一覧

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou-shien.html

なお、実務上の注意点として、リードタイムは想定でしかなく、災害の様相は毎回異なるということをよく理解しておいてください。過去の増水事例ではリードタイムがたまたま2時間だったとしても、その時を上回る雨に見舞われて水位上昇のスピードが早まれば、その分リードタイムも少なくなります。リードタイムが短くなる場合を見越した防災行動の計画を用意しておきましょう。

(2)その他の中小河川の洪水や内水氾濫、土砂災害の場合

水位のデータがない中小河川の洪水や、下水などで雨が処理しきれず発生する内水氾濫、そして土砂災害に関しては、過去の記録をもとにリードタイムを想定することがなかなか難しいため、「気象情報の対象範囲の時間帯」をリードタイムの代わりに用います。

「気象情報の対象範囲の時間帯」というのがイメージしにくいと思いますので、一つ例を挙げてみたいと思います。土砂災害の危険性が高まった際に発表される「土砂災害警戒情報」を考えてみましょう。この情報は、過去に発生した重大な土砂災害に匹敵するような状況に、2時間先までに至る可能性がある場合に発表されます。この「2時間先までに」というのが「気象情報の対象範囲の時間帯」であり、これをリードタイムの代替として使っていきます。

では、それぞれの災害について想定上のリードタイムを以下で確認してみましょう。

(中小河川の洪水に特化した情報)

○洪水警報

災害に結びつくような激しい現象が発生する3-6時間前(ただし短時間の強雨については2-3時間前)の時点が基本

○洪水警報の危険度分布

「注意」(黄色)、「警戒」(赤色)、「非常に危険」(うす紫色)の各段階は3時間先までの予測を元に発表。「極めて危険」(濃い紫色)の段階は実況に基づき発表

(内水氾濫に特化した情報)

○大雨警報(浸水害)

災害に結びつくような激しい現象が発生する3-6時間前(ただし短時間の強雨については2-3時間前)の時点が基本

○大雨警報(浸水害)の危険度分布

「注意」(黄色)、「警戒」(赤色)、「非常に危険」(うす紫色)の各段階は1時間先までの予測を元に発表。「極めて危険」(濃い紫色)の段階は実況に基づき発表

(土砂災害に特化した情報)

○大雨警報(土砂災害)

災害に結びつくような激しい現象が発生する3-6時間前(ただし短時間の強雨については2-3時間前)の時点が基本

○土砂災害警戒情報

2時間先までに、過去に発生した重大な土砂災害に匹敵するような状況になると予測された場合に発表

○大雨警報(土砂災害)の危険度分布

「注意」(黄色)、「警戒」(赤色)、「非常に危険」(うす紫色)の各段階は2時間先までの予測を元に発表。「極めて危険」(濃い紫色)の段階は実況に基づき発表

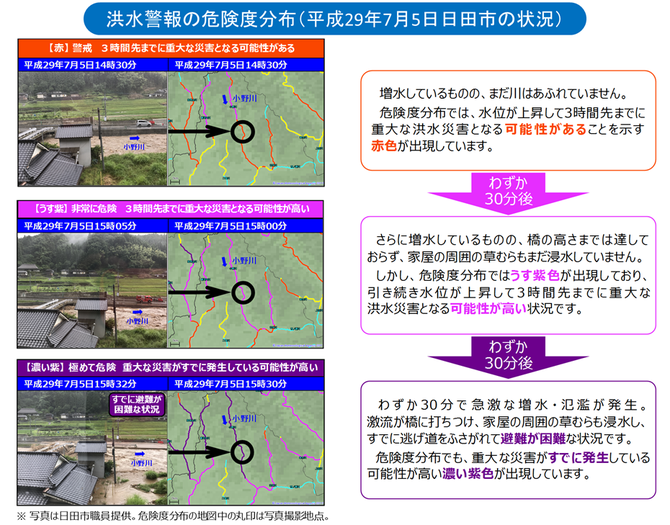

これらの情報に共通する注意点として、「○時間先までの」というのは、決して「○時間後」ではないことに留意してください。下の図は「3時間先まで」を予測対象とする洪水警報の危険度分布の例ですが、「警戒」(赤色)→「非常に危険」(うす紫色)→「極めて危険」(濃い紫色)に至るまでに1時間しか余裕はありませんでした。雨の降り方によっては状況が一気に悪化します。結果、リードタイムがほとんどない事態も起こり得ます。そうした例も頭に入れながら防災行動の計画を立ててください。

危機管理担当者が最低限知っておきたい気象の知識の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方