2020/01/10

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

安全神話パターンその1 神社仏閣系

神社仏閣は古代からの土地のシンボルともいえますよね。それゆえに、これがあるから大丈夫と語られやすい場所でもあります。

三重県伊勢市には、古今東西を問わず「お伊勢さん」と尊敬の念を込めて呼ばれている伊勢神宮があります。

伊勢神宮は、宝永地震(1707年)の際にも、社殿の階段がずれた程度で、昭和の東南海地震の津波被害はありませんでした。しかも2000年の歴史を有し、「心のふるさと」と呼ばれる伊勢神宮です。

地元の方の、「お伊勢さんがあるから大丈夫」と言いたくなる気持ちは、とてもよくわかります。

とはいえ、2010年に伊勢神宮祭主が朝廷に地震の被害を訴えた文書が発見されました。

https://www.sankei.com/region/news/160310/rgn1603100013-n1.html

1361年の正平地震の際、外宮の正殿の心御柱が傾き、束柱が倒れ、余震も続いて危ない、という記述があったのです。この被害により、外宮の式年遷宮は15年近く遅れたといいます。

徳島県美波町には、今でもこの正平地震での津波被害の供養の碑が残っています。被害範囲の広さから南海トラフ沿いの連動型地震ではないかと言われています。

1361年といえば、室町時代前期。室町時代の地震の記録を、現代人まで継承させたお伊勢さんはさすがですね。安易に大丈夫という安全神話に結論をもっていくのではなく、「お伊勢さん」が継承した叡智を大切にしたいです♪

お伊勢さんと並んで、島根県で語られるのは、「出雲大社があるから」というものです。

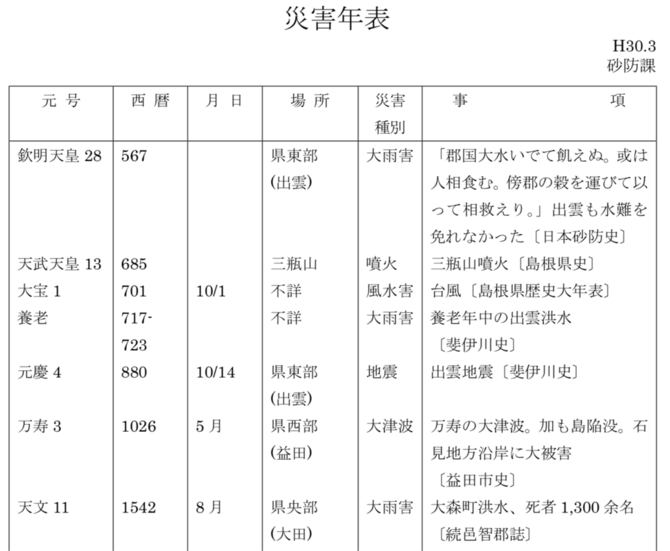

とはいえ、島根県砂防課は、過去の歴史上の災害記録を公開しています。

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/sabo/hukkyuu_jigyo/index.data/saboushi.pdf

880年の地震は出雲地震とよばれ、マグニチュード7クラスの地震でした。古文書には「神社、仏寺、官舎、百姓居濾の多くが倒壊。負傷者多数。余震相次ぐ。(三代実録37、38)」の記載があります。1026年の万寿の大津波も10〜20メートルの津波の伝承はあるものの、震源やメカニズムは不明で、トレンチ調査によって伝承のように津波があったことだけはわかっています。

https://www.jishin.go.jp/regional_seismicity/rs_chugoku-shikoku/p32_shimane/

トレンチ調査で津波がいつあったかわかるようになったのは最近です。それ以前から、歴史がある神社は、記録に残すという作業を行い、将来的な検証を可能にしてきました。伝承の力を感じます。

ところで、本文の趣旨には全く関係がないのですが、出雲大社にはこんな禁止事項が♪

「ポケモンGO」禁止の看板。神社も時代とともに残す記録も変わってくるのかも!?

ちなみに、ポケモンではなく、出雲大社内にはウサギ像があちこちにあるのでそれを探してみてほしいです♪かわいいです!

2013年8月8日に緊急地震速報が関西で鳴り響いたのですが、結局、誤報であることがわかりました。震源は奈良県とされていましたが、誤報なので、全く揺れていません。その際、Twitter上では

「奈良の大仏の力で地震が止められた模様」

「大仏様が人知れず地震を打ち消す衝撃波を放射」

「奈良の大仏が地震を鎮めたと考えるのが自然」

「大仏様の大活躍があったようだ」

という声が出ていました。

さすがにこれはノリだろうと思うのですが、でも、奈良で講演していると、本気で「大仏様がいるから大丈夫」と言う方にもお会いします。

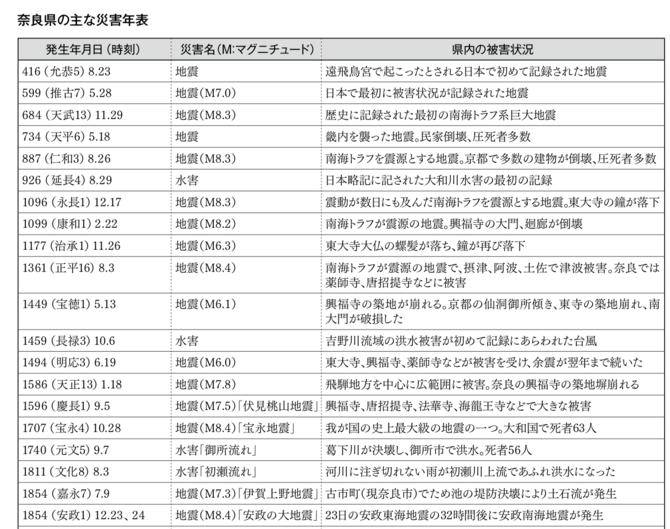

もちろん防災関係の人であれば、日本列島の成り立ちからして、震度6の地震はどこでも起こり、地震から安全な場所はないというのは定説ですよね。大仏様が752年に建立された以降でも奈良で地震は起こっています。

855年には地震により大仏様の首が落下したとも言われています。鴨長明の方丈記に「昔、斉衡のころとか、大地震振りて、東大寺の仏の御頭落ちなど、いみじき事ども侍りけれど」の記述があったり、かこさとしさんの絵本「ならの大仏さま」にも地震による首の落下の記載があります。

奈良は何度も都になったこともあり、日本で最古の地震の記録は奈良県に残っています。文字や記録が残っていない地域もある中で、記録があるということはそれだけで、誇らしいことだと思います♪

大仏様を愛しながら、先人が残した貴重な記録をいかした対策がとられればいいなと思います。

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方