2017/05/12

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

川では大人も命を守り方を知らない!?

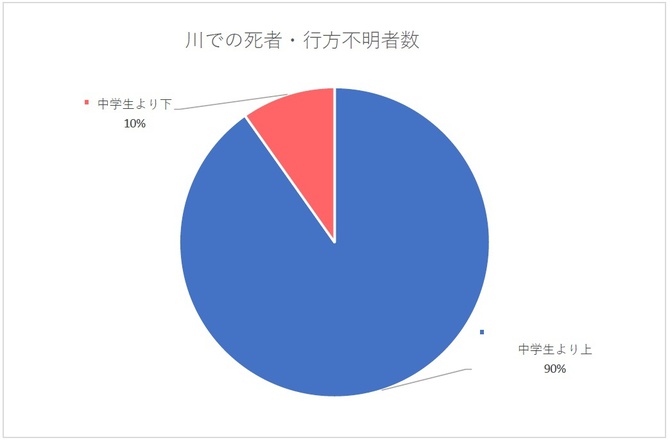

2015年度の河川での死者行方不明数は235人です。そのうち23人が中学生以下のこどもです。大人だけで212人も亡くなっているのです。大人のほうが9倍多いのです。大人が正しい川でのふるまいを知らないし、知らないから継承できていない事の現れだと思います。

常識を変えてください。ライフジャケットが必須です。

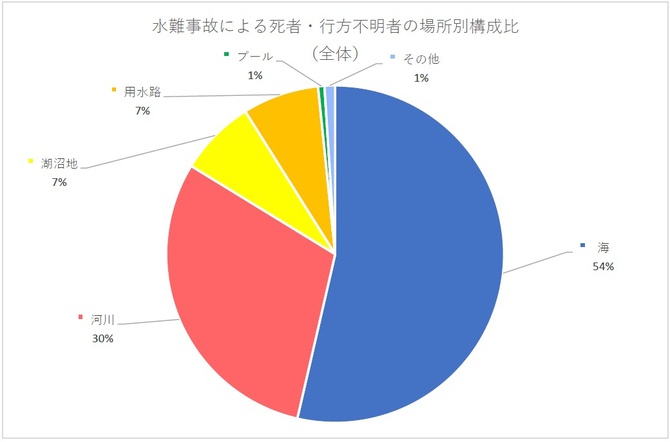

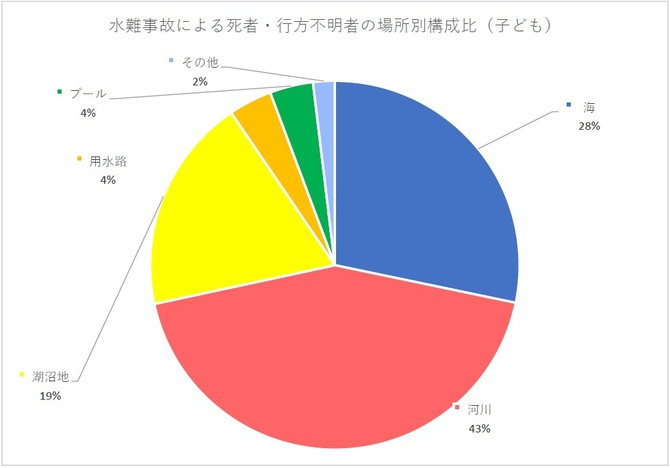

では海ではどうでしょうか?こどもの水辺の事故は50%近くが川であるのに対し、大人になると海が50%以上になります。

http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki/h27_suinan.pdf

http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki/h27_suinan.pdf

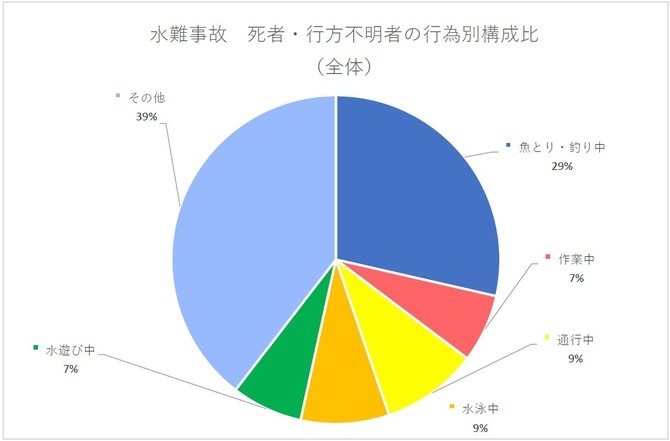

原因となった行為では、こどもは水遊び中が最多ですが、大人は魚釣り(または魚とり)が最多となります。

http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki/h27_suinan.pdf

http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki/h27_suinan.pdf

川と同じくこどもよりも大人のほうが命を落としているので、油断すべきではないでしょう。

海の場合、独特の海流による事故があります。リップカレントと呼ばれる離岸流での事故です。岸から沖にむかって流れる海水流で、秒速2mほどの速さがあります。波が海岸に対して直角に起きる場所であったり、人工物の形状によって離岸流の発生しやすい地形があります。

1秒間に2mもすすむのですから、流されたと思った時に岸に向かおうとしても、オリンピック選手でぎりぎり岸にいけるかどうかという速さです。泳ぎに自信があるレベルでは、流れから抜け出せません。岸と平行に泳ぎ、まず離岸流の流れから脱出することが必要です。

離岸流を利用して沖にでるサーファーにとって、離岸流は常識です。サーファーがいれば離岸流が発生しやすい場所である可能性が高いと、離岸流の目安になっているくらいです。でも、海遊びを知らない人は、平行に泳ぐことを知らない方もいるように思います。

岸と平行に泳ぐ時であっても、体力をつかうので、ライフジャケットなどの浮力はおすすめです。

海で事故があった場合、遊泳禁止場所であったかどうかばかりが報道されます。それは重要ではありません。日本中、禁止かどうか、張り紙してまわらなければいけなくなります。原因が離岸流だったのか、ライフジャケットを装着していたか、対策としてできた事は何か、それを報道してほしいと思います。

ところで、海でも川でも泳げない子をゴムボートなどに乗せている親子もみかけますが、泳げたとしてもライフジャケットなしでボートに乗るのはやめてください。

シーカヤックでもリバーカヌーでも、ライフジャケットをつけていますよね。転覆は想定外ではないからです。特に川では、生身の体が沈む場所でも、ボートに乗っている限り、楽しい流れにしか感じません。でも、落ちたら沈みます。

昔、湖などのレンタルボートでライフジャケットつけていなかったけど・・という方、昔の事は忘れてください。安全対策に無知な時代の産物です。「ボートにはライフジャケット」。こっちが常識です。

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方