2020/04/16

危機管理担当者が最低限知っておきたい気象の知識

内水氾濫の手がかりとなる雨量

内水氾濫が発生する一因は先ほど触れた通り、短時間のうちに多過ぎる雨が一度に降った場合です。では、多過ぎる雨とは具体的にはどの程度の雨量でしょうか?

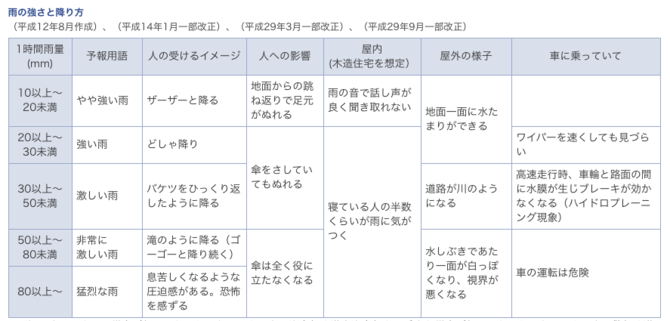

手がかりの一つは、気象庁が作成している「雨の強さと降り方」というものです(下図参照)。

確認のため、屋外の様子の部分を抜粋してみましょう。

「やや強い雨」(1時間雨量で10ミリから20ミリ)と「強い雨」(同20ミリから30ミリ)

○道路が川のようになる

「激しい雨」(1時間に30ミリから50ミリ)

○水しぶきで辺り一面が白っぽくなり、視界が悪くなる

「非常に激しい雨」(1時間に50ミリから80ミリ)と「猛烈な雨」(同80ミリ以上)

この表は直接的には内水氾濫について言及していませんが、道路が川のようになる「激しい雨」のレベルから、低い土地で内水氾濫が発生する可能性が出てくると理解することができます。1時間当たりの雨が強くなればなるほど、状況は悪化することでしょう。冒頭で引用した気象情報の中にあった「非常に激しい雨」や「激しい雨」という言葉自体が、内水氾濫の手がかりでもあったわけです。

下水道などで耐えられる雨量も見ておこう

気象庁による「雨の強さと降り方」は全国一律で、地域性は考慮されていません。内水氾濫が起こりそうな雨量についてより正確に理解しておくには、皆さんの地域の状況を調べておく必要があります。調べ方としてお勧めなのは、どの程度の雨量までなら下水などで対応できるかという限界値を知ることです。

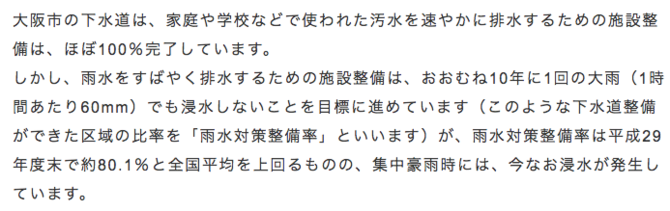

自治体のホームページから、下水道やポンプ場の整備目標となっている雨量を探してみてください。例えば大阪市の場合、建設局のページの中で、1時間当たり60ミリに対応できるように下水道を整備中であると伝えられています(下図参照)。この60ミリというのは目標値です。対策がまだ完了していない地域があるということを踏まえ、そのレベルに近い降雨となるときには内水氾濫が起こりかねないと見ておきます。

自治体ごとに排水施設の整備目標や現況は異なりますので、それぞれの地域でどの程度の雨量から危険が増すのかを調べておきましょう。もし自治体のホームページの中で見当たらないようでしたら、時間何ミリ程度の降雨に対応する形で下水道やポンプ場などが整備されているか、役所に直接問い合わせてみてもよいでしょう。

危機管理担当者が最低限知っておきたい気象の知識の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方