2015/07/25

誌面情報 vol50

講師:防衛医科大学校・分子生体制御学講座教授 四ノ宮成祥氏

地下鉄サリン事件から20年。CBRNE(化学・生物・放射性物質・核・爆発物)テロの脅威は、いまだ我がこととしてとらえにくい。しかし、見方を変えればCBRNEの脅威は、致死率の高い感染症、有毒物質の流出事故、あるいは工場での爆発事故など、意外に身近な場所でも存在する。本セミナーでは、企業や自治体の担当者が最低限知っておきたいCBRNEの基礎知識を踏まえ、特に生物兵器に係る動向と基礎的な対策などについて解説してもらった。

CBRNEとは、Chemical(化学)、Biological(生物)、Radiological(放射性物質)、Nuclear(核)、Explosive(爆発物)の頭文字を取ったものです。1995年以前の東西冷戦時代には、Atomic(原子力)、Biological(生物)、Chemical(化学)の頭文字を取ってABC兵器と呼ばれていました。2000年以降、放射性物質を爆弾に入れた「ダーティー・ボム(汚い爆弾)」と呼ばれる兵器が出現し、放射性物質(R)が加わりました。さらに現在では、インターネットの発達で自家製簡易爆弾の作り方が簡単に入手できるようになり、あちこちのテロで使用されるようになったため、爆発物(E)も取り入れてCBRNEと呼ばれるようになりました。

日本はCBRNEすべてを経験している唯一の国

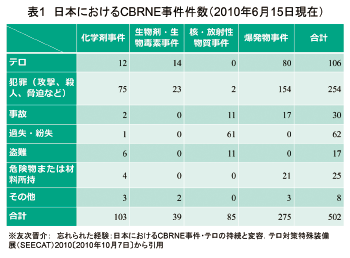

表1を見てください。これは日本国内で過去にどのくらいCBRNE事例があるかをまとめたものです。爆発物事件が多いことに気がつきます。

事件の回数を文字の大きさで表すと、右のようになります。

オウム真理教による地下鉄サリン事件(1995年)が起きるまでは、おそらく三菱重工ビル爆破事件(1974年)が戦後最大の国内テロ事件であったと言われています。

日本は一般的に平和だと認識されがちですが、唯一の被爆国であるほか、福島原発事故を含め世界に類を見ないCBRNE事例をすべて経験している唯一の国なのです。私の個人的な感覚では、日本は今後2020年の東京オリンピックに向けて、爆発物検知/E事例の防止が非常に重要になると思われます。

さてCBRNE全般について、ざっと重要点を把握しておきましょう。まず1番目の化学兵器についてです。化学薬品は色々なところから入手が可能です。入手した量に依存してさまざまなものを作ることができます。特定の個人が薬品を多量に入手すれば怪しまれますが、購入量が少なければ警察にも察知されにくくなります。

2番目の生物兵器については後でもう少し詳しく話しますが、化学物質と違い、最初は微量でも培養して増やすことが可能です。素人では難しいと思いますが、知識を持った人であれば、細菌などは水分と栄養物さえあれば家庭のキッチンでも簡単に増やすことができます。大量に作ることはできなくても、脅し程度の目的には十分ですので非常に厄介です。

ただし、個人レベルで最も簡単に作れてテロに用いられているのが爆発物です。海外のテロ事例を見ても、爆発物によるものが圧倒的多数を占めています。私も、爆発物による脅威が最も高いと考えています。ここに、IED(improvised explosive device:簡易爆弾)による海外の有名なテロ事件を挙げてみました(図2)。1番目は少し前の事例で、1995年のオクラホマ・シティー連邦ビル爆破事件です。これは米国史上最悪のIEDテロで169人が亡くなる大惨事になりました。ここで使われたのが硝酸アンモニウム肥料なのですが、この事件以降、農薬や肥料の大量購入を警察がチェックするようになったと言われています。2番目のアトランタ・オリンピック公園爆破事件で特徴的なのは、パイプ爆弾の使用です。殺傷力を高めるためにパイプの中に爆発物のほか、釘や金属片を詰めています。3番目の2004年のマドリード列車爆破事件では、携帯電話がタイマーとして使われ、ラッシュアワー時に4列車で10回も爆発が起きました。これも191人という多くの人が犠牲になりました。4番目は2005年のロンドン同時爆破事件です。地下鉄とバスが標的になりましたが、この時に使われた爆弾はTATP(過酸化アセトン)であったと推測されています。

飛行機に乗る時に、チューブや瓶に入っている化粧品をチェックされると思いますが、実は化粧品がTATPのもとなのです。本当は化粧品という言い方は正確ではなく、まずマニキュア落とし(除光液)の中にアセトンが入っています。そして、白髪染めの中に過酸化水素が入っています。マニキュア落としと白髪染めを大量に購入して、自動車のバッテリーから硫酸を取り出せばTATP爆弾ができるのです。この爆弾作成法は、既にインターネット上に拡散しており簡単に検索できますので、今や情報管理は困難です。

生物テロの病原体

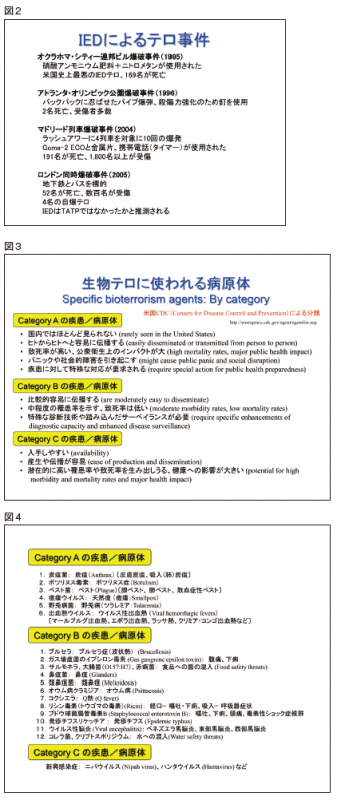

生物テロに使われる病原体を見ていきましょう。米国CDC(Centers for Disease Control and Prevention:疾病管理予防センター)によれば、生物テロに使われる可能性がある病原体は、病原性や社会的インパクトに応じてカテゴリーA~Cに分類されます(図3、4)。そして、カテゴリー別にそれぞれ具体的な病原体が指定されています。カテゴリーAに指定されている炭疽菌、ボツリヌス毒素、ペスト菌、天然痘ウイルス、野兎病菌、ウイルス性出血熱(エボラ出血熱など)は、すべて過去に生物兵器として開発が試みられていたものです。カテゴリーBについても、この中のいくつかは生物兵器として開発されていました。このような病原体がテログループの手に渡ると、テロに使用される可能性が出てきます。

個々の病原体について、もう少し詳しく解説しましょう。多くの皆さんの記憶に残っているものとして、2001年にアメリカで郵送テロに使われた炭疽菌があります。炭疽菌は寒天培地の上で簡単に培養することができます。生えた菌の塊を取って、次の培地に植え継ぎ、いくらでも増やすことができます。大規模な遠心分離機などの施設があれば、液体培地を使って大量に増やして回収することもできます。良い発育環境の中で育つ栄養型の炭疽菌はそのひとつひとつが棒のような形をしていますが、一旦環境が悪くなると、芽胞という小さな粒子を形成します。この芽胞が非常に曲者で、通常の消毒液では消毒できません。一般の細菌は消毒薬で消毒ができるのですが、芽胞は化学物質に極度に抵抗性です。また、普通の細菌は乾燥するとすぐに死にますが、芽胞は生きています。熱にも強く、100℃で20~30分ほど熱しても死にません。そのような過酷な状況のなかで生き残るのが炭疽菌芽胞の特徴ですので、爆弾の中に入れて爆発させても、ひょっとしたら菌が死なずにばらまけるかもしれません。

ちなみに、炭疽菌は健康な皮膚に付着しても洗い流せば感染しません。体内に侵入しない限り感染は成立しないのです。しかし、目に見えない小さな傷口であっても、そこから感染する可能性があります。アメリカの炭疽菌郵送テロのときは、郵便を受け取った人が封筒をたたくなどして芽胞の粉が舞い、それを吸い込んで感染しました。

実際にあった生物兵器開発

表2は、第二次世界大戦後に米国が行っていた攻撃的生物兵器開発計画で用いられた生物剤で、炭疽菌や野兎病菌など7種類あります。1969年に開発計画は中止され、保有していた生物兵器はすべて破棄されました。郵送テロで問題となった炭疽菌は、生物兵器開発のためのものではなく、ワクチン開発用に保持していたものです。

一方、ソ連の生物兵器開発はどのようなものだったのでしょうか。米国が開発していた7種類の生物剤の大半に興味を持っていたと思われますが、加えてエボラなどの出血熱ウイルスも開発しようとしていたふしがあります。1975年に発効した生物兵器禁止条約に締約国として加わっていたにもかかわらず、ソ連は秘密裏に大量の生物兵器を開発していました。信頼性の高い情報によると、その規模は世界最大級で、炭疽菌は数百トン、ペスト菌も数十トンに達していた模様です。スベルドロフスクの軍需工場では実際に開発の途中で炭疽菌による事故を起こし、68人が死亡しています。

ソ連のほかに生物兵器を開発していた国としては、イラクと南アフリカがあります。イラクはフセイン政権下でさまざまな製造施設を造っており、ボツリヌス毒素や炭疽菌などを産生していたと推測されています。しかし、イラクの計画は1995年の国連の特別委員会(UNSCOM)査察官によって中断に追い込まれました。南アフリカはアパルトヘイト政策の中で、反体制派の暗殺などを目的にボツリヌス毒素や炭疽菌などを作っていたと言われています。ただし、当時の政策の反省のもとに、現在では生物兵器開発を行わないような教育を模範的な形で実践しています。

オウム真理教の亀戸炭疽菌事件

オウム真理教は炭疽菌やボツリヌス菌などの生物兵器開発を手掛けていました。1993年には東京の亀戸道場から、炭疽菌をばらまきました。本当は細かい霧状にする予定だったのですが、噴霧器が壊れクジラの汐吹き状になりました。このときは問題となったのが悪臭だけであったために、警察の捜査は簡単に打ち切られました。オウム真理教は、証拠を隠蔽するため、この後、細菌兵器開発の場を亀戸道場から上九一色村に移転しました。警察が保持していた亀戸事件のときのサンプルをのちに調べたところ、これが炭疽菌だと分かりました。しかし、幸いにもこの炭疽菌は病原性の弱いワクチン株だったために、周辺住民は悪臭被害だけで済んだのです。もしこれがアメリカの郵送テロで使われていたような強毒株であったならば、多数の犠牲者が出ていたと推測されます。

科学の発展にともなう新たな問題、ウイルスの完全人工合成

2002年、ポリオウイルスの完全人工合成が報告されました。それまでは、ウイルスを使って研究したければ、患者や動物から分離して培養するか、他の研究室が保有しているものを分与してもらうしか方法がありませんでした。しかし、現在では合成生物学という手法により、一部のウイルスは遺伝情報さえあれば一から完全に人工的に合成できるようになりました。図4はポリオウイルスの遺伝子の塩基配列です。ポリオウイルスはウイルスのなかでも最も小さな部類に入るので、このスライド1枚に書いてある塩基配列がウイルスゲノムの全情報になります。もちろん、非常に複雑な作業になりますが、DNA合成機で遺伝情報に当たるDNA断片を作成し、塩基配列を確認しながらつなぎ合わせていくと、このスライド1枚分のDNAを合成することが可能です。そして、それを蛋白質やRNAの合成系の中に入れれば、感染性のあるウイルス粒子を作成することができます。遺伝情報だけからウイルスを創ることができるのであれば、研究室に保存しているウイルスの管理を厳格にしても意味がないという話になります。あるいはウイルスの遺伝子を操作して、病原性を変えたウイルスを創ることが可能になったとも言えます。技術の進歩が、また新しい問題を生み出しているのです。

誌面情報 vol50の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方