2016/07/14

誌面情報 vol53

合格はわずか20%以下

現在、RDTAに所属する災害救助犬は10数頭。これまでに50頭以上が登録されてきたが、残りは現役を退いている。災害救助犬になるには、厳しい試験がある。年に2回、RDTAが行う試験は国際救助犬連盟(IRO)の公認試験であり、瓦礫や丸太を積み上げた場所での捜索などを行う。

ヘリや作業音など大きな騒音や火災の煙に囲まれる現場を想定し、実際に音をならし煙をたて、本番さながらの試験を実施する。審査には海外からIROの審査員が来日する。合格率は20%に及ばず、合格するまでに最短で2年はかかるという。

実は、日本国内に災害救助犬の能力を保証する統一した基準はなく、災害救助犬とハンドラーのレベルも様々で、数年前まではハンドラーがヘルメットさえ持っていないケースもあったという。

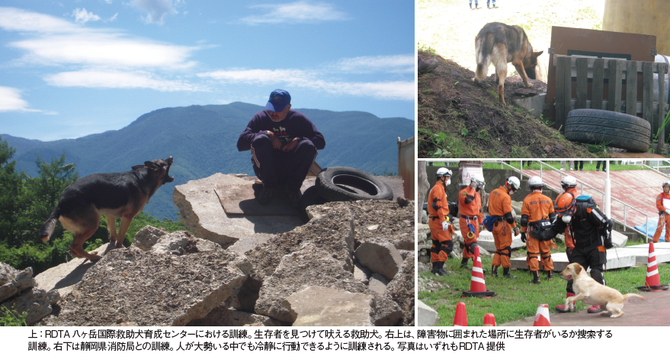

「災害救助犬とハンドラーの能力は人命に関わるのでRDTAでは試験を合格し、認定されて初めて災害救助活動に参加させる」と山田さんは試験の重要性を強調する。災害救助犬とハンドラーの育成は日本財団の助成を得て2013年に設立した、長野県にあるRDTA八ヶ岳国際救助犬育成センターで主に行っている。コンテナが設置され、大量の瓦礫やタイヤがうずたかく積まれている。

RDTAではまた、海上自衛隊との合同訓練を行い、ヘリやホバークラフトの搭乗訓練も経験させ、どこでも出動できるように備えている。

1日数回の捜索が限度

重要性が認められてきた災害救助犬だが、課題は山積しているという。1つは災害救助犬の役割や能力を知っている自治体職員や消防職員が多くはないため、災害対策本部で協力を申し出ても捜索に参加できないケースだ。

2つ目は、災害救助犬とハンドラーの不足。日本には災害救助犬が約300頭いるが、1頭が捜索できる時間は一度に20~30分。休憩を入れながら1日に数回の捜索が限度で、救助犬の数がまったく足りないという。ほとんどがボランティアに委ねているため安定して確保できていない課題もある。

米国では連邦緊急事態管理庁(FEMA)が数百頭を所有しているほか、欧州やアジア各国でも軍や消防が中心になり災害救助犬を育成しているそうだ。「ボランティア任せの日本の状況には課題も多いがこれからも災害救助犬の普及・育成に尽力したい」と山田さんは話す。

(了)

誌面情報 vol53の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方