2021/10/12

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

テレワーク下での労働安全衛生

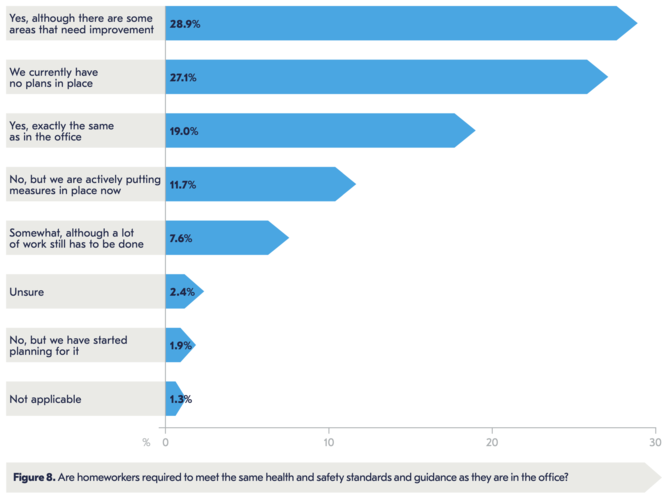

このような状況下で労働安全衛生に関する問題提起を行っているのが図2である。これは在宅勤務者に対する安全衛生基準の適用状況を尋ねた結果で、28.9%が「改善の余地はあるが在宅勤務者にも同じ安全衛生基準を適用している」、19.0%が「完全にオフィス勤務と同じ基準を適用している」と答えている一方で、27.1%が「適用する計画がない」と答えており、企業によって取り組み方に偏りがある様子がうかがえる。

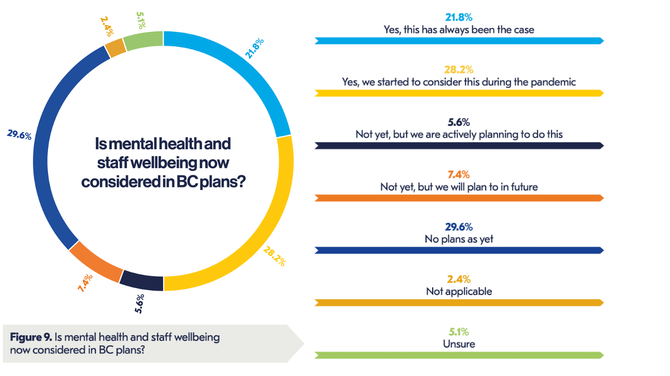

これに関連してメンタルヘルスに関する調査も行われている。在宅勤務環境におけるメンタルヘルスに対する関心が高まっていることは、過去のBCIの調査報告書からも分かるが(注5)、今回の調査では事業継続計画においてメンタルヘルスや従業員の福利(well-being)が考慮されているかを尋ねる設問が追加されている。図3はその結果であり、21.8%が既に考慮されている、28.2%がパンデミックの期間中に考慮し始めたと回答している。

なお、29.6%がまだ計画していないと回答しているが、この点に関して本報告書では、「組織全体としては考慮されているがBCPの範疇(はんちゅう)ではない」という企業が含まれている可能性があると指摘されている。

在宅勤務に関するメンタルヘルスの問題を事業継続のBCPの範疇で扱うことに関しては、議論の余地があると思われるが、安全衛生やメンタルヘルスに関する課題に取り組むことが組織のレジリエンスに不可欠であることについては論をまたないであろう。したがってBCMの専門家もしくは実務者としては、BCPの範疇に含むかどうかは別として、安全衛生やメンタルヘルスに関する知識や情報にもアンテナを張り、これらの分野の関係者とネットワークを築いて協働していく必要があるということである。

本稿では昨年版の記事で触れなかった部分を中心に紹介したが、報告書の構成は昨年版と共通となっており、昨年版との間で変化を比較できるデータも多数含まれている。今後、パンデミック収束後の事業継続や企業経営を考えていく上で多くの示唆を与えてくれる報告書である。

注1)BCIとはThe Business Continuity Institute の略で、BCMの普及啓発を推進している国際的な非営利団体。1994年に設立され、英国を本拠地として、世界100カ国以上に9000人以上の会員を擁する。https://www.thebci.org/

注2)第117回:パンデミック後に事業継続マネジャーは何をすべきか

BCI / The Future of Business Continuity and Resilience

https://www.risktaisaku.com/articles/-/39117(2020年9月15日掲載)

注3)「事業継続マネジャー」(BC Manager)は組織の事業継続に関する活動を主導する立場にある人を指しており、実際の役職はBCM担当部門の長から経営層まで、組織によってさまざまであろう。

注4)BCIが編集・公開している、BCMの実務者向けのガイドラインで、BCMに関するガイドラインとしては世界で最も広く用いられているものの一つ。2001年に初版が発行されて以降、数年おきに改定を重ねられており、現在の最新版は2018年版である。BCIのウェブサイト(https://www.thebci.org/training-qualifications/good-practice-guidelines.html)から入手できる。

注5)例えば下記の記事で在宅勤務中のメンタルヘルスに関連した調査結果を紹介している。

第97回:海外企業における新型コロナウイルスへの対応状況【第3報】

BCI / Coronavirus Organizational Preparedness 3rd Edition

https://www.risktaisaku.com/articles/-/29855(2020年4月21日掲載)

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方