2013/08/06

防災・危機管理ニュース

(2)「特措法」の概要

特措法は、新型インフルエンザ等発生時に、その脅威から国民の生命と健康を守り、国民の生活や経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的としている。

①国、地方公共団体等の体制整備

特措法では、新型インフルエンザ等の流行に際し、国全体として万全の体制で臨めるよう、国、地方公共団体等は次の体制整備を行うこととしている。

1)「行動計画」等の作成

国は行動計画を作成するとともに物資・資材の備蓄や訓練を行うこと、また国民への知識の普及を求められている。あわせて指定公共機関(※1)も、行動計画、都道府県行動計画に基づき、業務計画を作成することとなっている。

2)権利の制限

新型インフルエンザ等対策を実施する場合に、国民の自由と権利に制限が加えられることもあり得るが、その制限は必要最小限であるべきと定めている。

3)国、都道府県および市町村の対策本部設置

新型インフルエンザ等の発生時には、国および都道府県が対策本部を設置し、後述する新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されたときは、市町村が対策本部を設置する。

4)発生時における特定接種の実施

新型インフルエンザ等の流行時においても、医療の提供、国民生活・国民経済の安定を確保するため、発生時に登録事業者(※2)に特定接種(プレパンデミックワクチン、またはパンデミックワクチンの接種)を行うこととしている。

5)海外発生時の水際対策の的確な実施

海外発生期において、検疫の強化、定期便の運行自粛要請など水際対策を強化・徹底する。

②「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」(以下、「緊急事態宣言」)

新型インフルエンザ等(国民の生命・健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものに限る)が国内で発生し、全国的かつ急速なまん延により、国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあると認められるときに、緊急事態宣言が出されることになる。

緊急事態宣言の期間は、2年を超えてはならず、期間の延長が必要であると認められた場合は、1年を超えない期間で延長ができることとなっている。また、緊急事態宣言のもとでは、まん延の防止、医療等の提供体制確保、国民生活・国民経済の安定等の観点から、次のような措置が講じられることとなっている。

1)外出自粛要請、興行場使用、催物開催等の制限等の要請・指示(潜伏期間、治癒するまでの期間等を考慮)

感染防止のため、住民に対し、みだりに居宅から外出しないこと等を要請し、また学校、社会福祉施設、興行場その他の多くの人が利用する施設の管理者に対し、施設の使用、または催物の開催の制限もしくは停止等を要請することができる。

2)住民に対する予防接種の実施

緊急事態宣言のもとで、政府対策本部が、新型インフルエンザ等が国民の生命および健康に著しく被害を与え、国民生活および国民経済の安定が損なわれることがないようにするため緊急の必要があると認めるときは、予防接種の対象者および期間を決定し、市町村により住民に対する予防接種が実施される。

3)医療提供体制の確保

病院その他の医療機関または医薬品等製造販売業者などは、医療または医薬品もしくは医療機器の製造・販売を確保するために必要な措置を講じなければならない。

4)運送、通信および郵便等の確保

運送事業者、電気通信事業者ならびに郵便事業を営む事業者等は、旅客および貨物の適切な運送の実施、通信ならびに郵便等の確保に必要な措置を講じなければならない。

5)政令で定める特定物資の売り渡しの要請・収用

緊急事態措置を実施するために必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定めるもの)について、その所有者に対し売り渡しを要請し、所有者が正当な理由なく応じない場合は収容することができる。

3.「行動計画」および「ガイドライン」

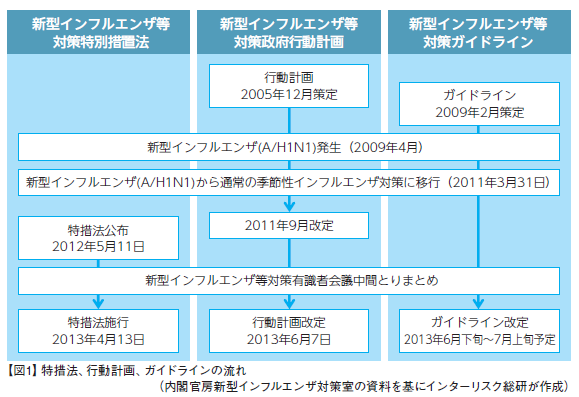

国は、特措法第6条に基づき行動計画を策定し、またその行動計画を踏まえ、各分野における対策の具体的内容・実施方法などを示すガイドラインを策定することになっている。2013年6月7日段階で、ガイドラインは改定案が提示された状態であるが、今年7月にかけて改定内容が確定する見込みである(図1)。

ここでは、現在発表されている内容に基づき、どのようなことが企業に求められるかを考える。

(1)「行動計画」のポイント

①「行動計画」における総合的対策

行動計画の目的は、それに基づき、国、地方公共団体、事業者等が連携・協力し、発生段階に応じた総合的な対策を推進することにある。具体的には次のことが考えられる。ㅡ新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針や国が実施する措置等を示すㅡ都道府県が都道府県行動計画を、指定公共機関が業務計画を策定する基準となるべき事項を定めるㅡ病原性の高い新型インフルエンザ等への対応を念頭に置きつつ、発生した感染症の特性を踏まえ、病原性が低い場合等様々な状況に対応できるよう、対策の選択肢を示す

- keyword

- 感染症・労働災害

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方