2024/12/01

防災・危機管理ニュース

【シリコンバレー時事】生成AI(人工知能)サービス「チャットGPT」の公開から30日で2年。世界の月間利用者は2億5000万人に上る。だが「人類の利益」という「公益」を掲げる開発企業の米オープンAIは揺れている。安全対策よりも利益優先の姿勢を強めているとの批判が噴出し、幹部も流出。営利企業が主導する組織への衣替えが取り沙汰され、組織統治の課題が突き付けられている。

◇企業価値24兆円

「チャットGPTの成長は素晴らしい」。サム・アルトマン最高経営責任者(CEO)はX(旧ツイッター)への投稿で胸を張った。1年前に経営姿勢に対する取締役らの不信で解任される憂き目に遭ったが、すぐに返り咲き、「業界の顔」として息を吹き返した。

チャットGPTを支える基盤モデルの開発も進んだ。人間並みの速さで応答するものや、数学などの論理的思考力を高めたものが登場。検索機能の試験提供も始めた。アルトマン氏は、人間を超える知能を持つ「汎用(はんよう)人工知能(AGI)」について「かつてないほど道筋が明確」と、開発に自信を深めている。

オープンAIは開発投資がかさみ、今年の損失は50億ドル(約7500億円)を見込む一方、性能向上に必要な巨額資金の呼び込みに成功している。10月にはソフトバンクグループなどから計66億ドル、金融機関から融資枠40億ドルを確保。企業価値の評価額は1570億ドル(約24兆円)に達する。

生成AIブームに乗り、11月にアマゾン・ドット・コムとの提携を深める米アンソロピックは40億ドル、実業家イーロン・マスク氏率いるxAIは50億ドルを調達した。だが、オープンAIが先行している。

◇離れる主要幹部

オープンAIは、非営利法人が「人類の利益」の観点から、営利子会社を監督する特異な体制を取る。ただ今後、営利企業が主導する組織へと転換する見通しだ。莫大(ばくだい)なAGI開発費を賄うため、投資家から資金を集める必要があるからだ。しかし、利益追求にのめり込めば、当初目的との乖離(かいり)が広がるとの懸念は根強い。

オープンAIではアルトマン氏の解任騒動を契機に、幹部人材の流出が続く。同氏に解任を告げた共同創業者でチーフサイエンティストのイリヤ・サツキバー氏が退社。高度な安全対策を担うチームの責任者ヤン・ライク氏も見切りを付け、Xへの投稿で「ここ数年、安全文化は後回しにされてきた」と、アルトマン氏を厳しく批判した。

さらに、9月にはミラ・ムラティ最高技術責任者(CTO)が去った。最近もAI制御の研究者リチャード・ンゴ氏が「今の仕事が世界の利益に資するものか信じられなくなった」として、オープンAIを後にした。

解任騒動後、オープンAIは取締役数を増やし、企業統治の強化を試みた。しかし、相次ぐ幹部人材の離脱は改革が難航していることを浮き彫りにした。懸念払拭ができなければ、今後の開発にも影を落としかねない。

〔写真説明〕米オープンAIのアルトマン最高経営責任者(CEO)=2024年5月、米シアトル(AFP時事)

(ニュース提供元:時事通信社)

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

月刊BCPリーダーズ2025年上半期事例集【永久保存版】

リスク対策.comは「月刊BCPリーダーズダイジェスト2025年上半期事例集」を発行しました。防災・BCP、リスクマネジメントに取り組む12社の事例を紹介しています。危機管理の実践イメージをつかむため、また昨今のリスク対策の動向をつかむための情報源としてお役立てください。

2025/10/24

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/10/21

-

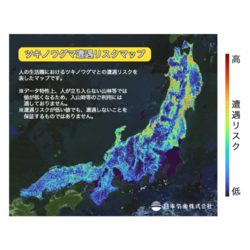

「防災といえば応用地質」。リスクを可視化し災害に強い社会に貢献

地盤調査最大手の応用地質は、創業以来のミッションに位置付けてきた自然災害の軽減に向けてビジネス領域を拡大。保有するデータと専門知見にデジタル技術を組み合わせ、災害リスクを可視化して防災・BCPのあらゆる領域・フェーズをサポートします。天野洋文社長に今後の事業戦略を聞きました。

2025/10/20

-

-

-

走行データの活用で社用車をより安全に効率よく

スマートドライブは、自動車のセンサーやカメラのデータを収集・分析するオープンなプラットフォームを提供。移動の効率と安全の向上に資するサービスとして導入実績を伸ばしています。目指すのは移動の「負」がなくなる社会。代表取締役の北川烈氏に、事業概要と今後の展開を聞きました。

2025/10/14

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方