2023年5月号 コロナ後の防災

Contents

特集1

コロナ後の防災

3年間の学びと地域との関わり

01

インタビュー1

コロナ禍はこれからの防災に重要な学びを与えた

3年間の振り返り 地域との関係まで視程伸ばして

神戸大学・兵庫県立大学 室﨑益輝名誉教授に聞く

02

インタビュー2

企業が地域とつながる意味は予想以上に大きい

コミュニティー参画はリスキリングと成長の機会

香川大学 磯打千雅子准教授に聞く

特集2

注目トピック

企業は生成AIとどう向き合えばよいのか?

Q&Aで探る導入のポイント

AIへの聞き方をアセット化せよ

全社方針のもとユースケース増やし情報集約

PwC Japanグループ データ&アナリティクス/AI Labリーダー

藤川琢哉氏に聞く

事例

全社的リスクマネジメントの真価

01

ブランドを守る! 日本コカ・コーラのERM

危機に備えグループ全体での対応枠組みを構築

日本コカ・コーラ

02

幹部メンバーのプレ議論や社員向けワークショップを導入

ファシリテーションで重要リスクの理解と共有を深める

明電舎

ニュースダイジェスト・ワード解説

4月の危機管理関連ニュース総まくり

独自調査

5類移行後のマスク着用に関するアンケート

マスクは着用し続ける⁉ 人々の行動は変わらず

拭いきれない「警戒心」が習慣化

リスク対策.com

※リスク対策.PRO会員は、専用ページからダウンロードできます。

-

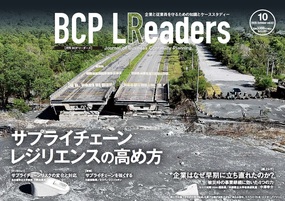

2025年10月号 サプライチェーンレジリエンスの高め方

Contents特集サプライチェーンレジリエンスの高め方 01インタビュー サプライチェーンリスクの変化と対応…

-

2025年9月号 DE&Iをめぐる動きと対応

Contents特集DE&Iをめぐる動きと対応 01インタビュー DE&Iをめぐる動き米国で猛威を振るうDE&I 批判日…

-

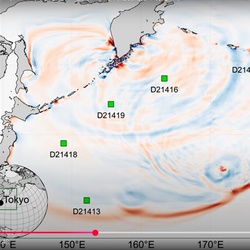

2025年8月号 気象予測の最先端

Contentsトピックカムチャツカ半島地震日本列島に真夏の津波警報01千島海溝地震との関連は?東京大学地震研…

-

2025年7月号 AIで変わる訓練

Contents特集AIで変わる訓練成熟するBCPの次なる一手 01開発動向生成AIで負担半減を目指す開発進む状況付…

-

2025年6月号 DX時代のサイバーレジリエンス

Contents 特集DX時代のサイバーレジリエンスインタビューセキュリティを技術問題に押し込めてはいけないリ…

-

2025年5月号 始まった大阪・関西万博

ContentsNewsズームアップ多発した山火事 常識をくつがえす炎の質が変化し飛び火の影響が増大 特集始まっ…

-

2025年4月号 社員教育のグランドデザイン

Contents特集社員教育のグランドデザインインタビュー 防災教育編防災教育を劇的に変える5つのポイント教…

-

2025年3月号 動き出す防災強化 能登半島地震1年

Contents特集動き出す防災体制の強化能登半島地震を振り返るインタビュー機能したことは何か、課題はどこに…

-

2025年2月号 阪神・淡路大震災30年

Contents特集阪神・淡路大震災30年の光と影ルポ 1.17 「いま」に寄り添うつなげる思い この場所から未来…

-

2025年1月号 2025激動の時代

Contents特集激動の2025年が始まる注視するリスクと企業の対策独自調査読者が選んだ2024年危機管理ニュース…

-

2024年12月号 「安定」の終わり

Contents特集「安定」の時代の終わり混沌の世界情勢をよむインタビュー企業を包む混沌世界 国家間の思惑が…

-

2024年11月号 備蓄再考

Contents特集人に寄り添う企業防災多様な備蓄へのアプローチオピニオン社内滞在時の「不」はもっと減らせる…

-

2024年10月号 コンプライアンスの危機

Contents特集コンプライアンスの危機機能不全の原因を探る01組織構造から紐解く機能不全の原因なぜ製品・サ…

-

2024年9月号 始まった人権DD

Contents特集人権尊重という企業責任根本から揺らぐサプライチェーン01海外の動向と日本企業の対応「他律と…

-

2024年8月号 リスクマネジメント大解剖

ContentsQ&A実務課題の超ヒント危機管理担当者の難問、疑問に答える[防災・BCP編] 特集リスクマネジ…

-

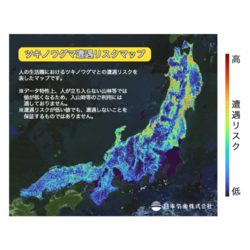

2024年7月号 気象情報・データ活用

Contents特集気象データはもっと使える非常時の災害対応力向上から平時のリスク管理まで01 気象データ活用…

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)