新着一覧

-

トイレの数より大事なこと。スフィア基準の基本、ご存知ですか?

本日は、「スフィア基準のきほんのき」についてお伝えします。タイムリーなことに、本稿を書いています2018年11月6日にスフィア2018版が出版されました!これについては、今や防災界で名前を知らない人はいないといえるほどではないかと思いますが、みなさんはご存知ですか?

2018/11/09

-

独自開発AIで顧客の人手不足解消へ

有限責任監査法人トーマツとデロイト トーマツ リスクサービスは8日、独自開発したAI(人工知能)を活用した「AI-OCRソリューション」と呼ばれる業務効率化ソリューションを企業や地方自治体などに提供すると発表した。見積書や請求書といった書類の電子化などで業務を効率化し、懸念されている人手不足の解消を図る。

2018/11/09

-

南海トラフ想定、都と小笠原村合同訓練

東京都と小笠原村は8~10日にかけて合同防災訓練を実施する。南海トラフ地震と高さ10mの津波を想定し、約900人が参加予定。8日は新宿区の都庁と小笠原村の父島で図上訓練が行われた。

2018/11/08

-

-

五輪中混雑予測、鉄道版を全日に拡大

東京都と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は6日、輸送連絡調整会議を東京都港区の組織委で開催した。国や関連自治体、輸送事業者なども参加。東京都ホームページにある、大会期間中の混雑予測である「大会輸送影響度マップ」の鉄道版を同日で2020年7月31日以外にも拡大した。また、大会輸送をつかさどる、輸送センターを今後設置する方針も決めた。

2018/11/07

-

被災市区町村にドローン無料貸出

ドローンのレンタルサービス「ドロサツ!!」を手掛けるDrone supply & control(ドローン サプライ アンド コントロール、東京都千代田区)は、地震や台風などの災害で被害を受けた市区町村への災害支援として、無料でドローンを貸し出す活動を1日から開始した。

2018/11/06

-

-

米国メディア、トランプ大統領に対抗、一斉に立ち上がる

「新聞なき政府か、政府なき新聞か。いずれかを選べと迫られたら、ためらわず後者を選ぶ」。米国の<建国の父>で第3代大統領、報道の自由や人権を定めた憲法修正条項(権利章典)の生みの親トーマス・ジェファーソンのよく知られた言葉である。「言論と報道の自由」は権利章典の第1条が掲げる米国文明の魂である。原点である(ジェファーソンには別の側面があることを歴史は伝える。彼は奴隷の女性との間の隠し子スキャンダルを追及する新聞がよほど憎らしかったのか、その後新聞批判を強めた)。彼は奴隷制に反対しながら、大農場で多くの黒人奴隷を使役していた。黒白矛盾した面のある自由主義者ジェファーソンだった。これは200年も前の話である。

2018/11/05

-

改正法対応の安全キャッシュレス決済

大和ハウス工業のグループ会社であるロイヤルゲートは1日、モバイル型決済端末「PAYGATE Station(ペイゲート ステーション)」を12月7日から発売すると発表した。決済システムと一緒の提供で、2020年3月までに店舗がクレジットカード番号など情報保護対策を行わねばならない改正割賦販売法にも対応。安全かつカード以外の多様な支払い方法にも対応するキャッシュレス決済手段として訴求していく。

2018/11/02

-

記者殺害疑惑で威信失うサウジ皇太子

トーマツは10月30日、「グローバルビジネス記者勉強会」を開催。ディレクターの茂木寿氏が、サウジアラビア人記者ジャマル・カショギ氏の殺害事件をめぐって、サウジ政府のムハンマド・ビン・サルマーン皇太子(以下ムハンマド皇太子)の首謀が疑われている問題で、サウジ政府やムハンマド皇太子の国際的信用の失墜が中東情勢や世界の政治経済に及ぼす影響について解説した。

2018/11/01

-

-

-

火災は科学で防御する

これまで排煙方法における場所やタイミングなどについて、世界各国の消防局で賛否両論があった。大学の火災研究施設などもエビデンスベースで参加し、さまざまな議論がなされてきた。 このたび、オランダの消防科学研究所が発表した「The Renewed View on Firefighting (火災防御の再検証) 2018」によると、①屋根に垂直排煙のための開口部を作る、②窓やドア等を利用して、水平排煙のために閉じている開口部を破壊して作る、③人工的に排煙を促し、火災建物の屋内を通気すること―によって、火点への酸素の流入が促され、確実に火災が拡大することが実証されたという。

2018/10/31

-

-

-

政府、11月1日に緊急地震速報訓練

内閣府、消防庁、気象庁は29日、緊急地震速報の訓練を11月1日に実施すると発表した。時間は午前10時ごろ。地方自治体、主要省庁など国の機関のほか、金融機関や鉄道事業者といった民間企業や各種団体など842カ所も参加する。Jアラートによる緊急地震速報を配信。行動訓練に使用する。

2018/10/30

-

-

東京都、一斉帰宅抑制へ企業認定制度紹介

リスク対策.comは23日、「新・帰宅困難者対策 本当に社員の帰宅を抑制できますか!?」と題した講演会を東京都千代田区の全国町村会館で開催。東京都総務局総合防災部防災管理課統括課長代理である澤田徹氏が「帰宅困難者対策の東京都の取り組み」と題し、新たに始めた「東京都一斉帰宅抑制推進企業認定制度」などについて説明した。

2018/10/29

-

-

多拠点企業の危機管理をクラウドで

企業のリスクマネジメントを管理するITツール「ERM(Enterprise Risk Management)」の開発を手掛けるGRCS(ジー・アール・シー・エス)は22日、全社リスクマネジメントに特化したクラウドアプリケーション「エンタープライズリスクMT」を2019年1月から提供開始すると発表した。本提供を前に現在トライアルユーザー企業を募集している。

2018/10/26

-

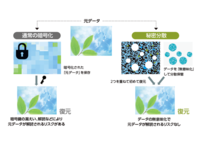

個人情報を知られずサービス享受可能に

「無意味化」技術により機密性の高いデータを安全に管理する独自サービスを提供するZenmuTech(ゼンムテック)と国立研究開発法人・産業技術総合研究所(産総研)はこのほど、データを無意味化したまま演算処理できる「秘匿計算技術」の実用化に向けた共同開発を始めたと発表した。

2018/10/26

-

-

南海、駅全焼や関空連絡橋破損から復旧

南海電気鉄道は大阪市の難波から関西国際空港を特急「ラピート」により最速34分で結ぶほか、大阪府南部から和歌山県にかけての重要な交通機関となっている。9月4日に襲来した台風21号では関空連絡橋の破損に加え、尾崎駅が全焼するという思いもよらない被害も発生した。

2018/10/26

-

超スマート社会の災害対応を考える産官学連携WS(ワークショップ) with UDC(※参加無料/限定60名)

2018/10/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)