レジリエンス

-

事案が発生してからの対応では遅い

引き続き、4月1日から中小企業においても義務化されたパワーハラスメント防止措置について考えます。今回は「職場におけるパワーハラスメントに関する事後の迅速かつ適切な対応」について。企業は「事実関係の正確な確認」「被害者に対する配慮措置」「行為者に対する措置」「再発防止措置」の4項目を迅速かつ適正に講じることが求められています。

2022/07/13

-

自称専門家を重用するマスメディアの弊害

そもそも専門家とは、どのような人をいうのか。実は明確な定義はなく、よって専門家はすべからく自称といえます。もちろん、自称専門家が何らかの分野で自身の見解を語ることは自由です。しかし、その見解を金科玉条の如くメディアが扱うことには弊害がある。そしてその弊害は、いまや無視できないほど大きくなっています。

2022/07/12

-

支援の網からこぼれる在宅避難の高齢者

高齢化を背景に、高齢者・障がい者の被災や関連死の増加が問題となっています。自助・共助・公助ともに限界が見えるなか、昨年はさらなる災害対策の拡充として5つの大きな制度改正が行われました。福祉防災元年ともうたわれた一連の制度改正ですが、今後は具体的な取り組みによって実効性を上げていくことが必要です。現状の問題点を提起します。

2022/07/11

-

進化する仮設トイレ、しかし備蓄は…?

みなさんこんにちは。お片付け防災芸人の赤プルです。少しお休みをいただいていましたが、また徒然なるままに書かせていただきます。さて、今回は災害・仮設トイレ研究会の活動をお聞きしてきました。仮設トイレの目覚ましい進化は頼もしい限り。でも、もちろんそれでトイレの心配がなくなるわけではありません。みなさんの備蓄は進んでいますか?

2022/07/08

-

大規模災害時に通信はどこまで使えるか?

首都直下地震では、発災直後から通信が混乱。音声通話はもとよりメールやSNSも遅配が発生、その後も基地局電源の枯渇で不通エリアが拡大する可能性があります。通信環境が発達した社会ゆえにその影響も大きいですが、大規模災害時、通信はどこまでカバーされるのか、企業が考えておくべきことは何か。京都大学防災研究所の畑山満則教授に聞きました。

2022/07/07

-

正しく怖がるのは意外に難しい

正しく怖がるのは、意外と難しいことです。怖がるべきことを怖がらないのはよくありませんが、怖がらなくてよいことを怖がるのもまたよくありません。妖怪やオバケといった類の怪奇現象を怖がっていては、山登り自体できなくなってしまいます。もし自分が怖がりだと感じたら、合理的・科学的なものの見方を習慣づける必要がありそうです。

2022/07/07

-

サプライチェーンのBCP対策~先行モデルをサプライヤーにも展開~

2022年8月の危機管理塾は8月9日16時から行います。発表者は、ナブテスコ株式会社です。ものづくり革新推進室調達統括部(BCP総括事務局)の木村康弘氏です。

2022/07/07

-

第185回:徐々に普及しつつある「オペレーショナル・レジリエンス」

欧米を中心に急速に議論が進み、各国にて規制の整備が進みつつある「オペレーショナル・レジリエンス」。この「オペレーショナル・レジリエンス」がどのように認識され、取り組まれているかを調査した報告書を紹介する。

2022/07/06

-

インターネットが長期に渡りつながらない世界

KDDIで発生した通信障害は、産業・生活の全般にわたって大きな混乱を引き起こしました。通信システムはいまや経済機能・社会機能の根幹。今回の事象はそれがつながらなくなったときに何が起きるかを見せつけましたが、災害時にはより大規模な障害が発生します。東京都による首都直下地震の被災シナリオから、企業のIT継続の課題を考えます。

2022/07/06

-

中国への赴任希望者が急速に減っている

ロシアのウクライナ侵攻が中国ビジネスに影響を及ぼしています。日本政府が西側諸国と足並みをそろえるのは理解できますが、では中国とは今後、特に経済面でどう付き合っていくのか? 実際、ロシアへの反感とそれを支援する中国への反感が、中国で働く駐在員に向けられています。結果、赴任希望者が減り、長期赴任者が減り、専門人材が減る――。中国ビジネスは急速に転換期を迎えています。

2022/07/05

-

課題山積のIT継続プラン

東京都は首都直下地震の新たな被害想定で、発災後の様相をリスクシナリオとして提示しました。企業は自社の被災シナリオに重ね、防災・BCPの見直しに役立てたいところです。見直しの手がかりとして、本紙はすべての起点となる情報通信に着目。発災後、通信環境はどうなるのか、IT継続の課題は何か、どうリカバリーできるかをひも解きます。

2022/07/02

-

自動車運転中の災害に備える防災ボックス

豪雨・豪雪などによる渋滞をはじめ、車中での長時間滞在が必要となる自動車運転中の災害への備えとして、非常食・水・携帯トイレをセットにした「尾西の車載用防災ボックス」を販売する。開発にあたって協力を受けたネッツトヨタ神戸の各店舗で販売をスタートし、取り扱い先の拡大を検討する。

2022/07/01

-

避難所開設を支援する資機材レンタルと施設衛生サービス

ダスキンが展開するレントオール事業(イベント総合サポートと各種用品のレンタルサービス)は、全国102拠点のネットワークを活用し、災害発生時に自治体の避難所開設に必要な施設衛生サービスと約100種のレンタル商品を敏速に供給する『防災サポートサービス』を提供する。同社が培ってきた会場設営の実績と衛生サービスのノウハウを活用して展開するもの。

2022/06/30

-

【Lesson1(5講義)】リスクマネジメントと保険の関係を理解しよう

リスクマネジメントの起源にもなっている保険について、成り立ちからその理論的な背景、実務まで基礎的な知識をわかりやすく解説します。

2022/06/30

-

防災製品をどこまで魅力アップできるか⁉ フェーズフリー視点による新アプローチ

7月の危機管理ビジネス勉強会の講師は、身のまわりにあるモノやサービスを、日常時はもちろん非常時にも役立てる「フェーズフリー」という概念を提唱されている一般社団法人フェーズフリー協会 代表理事の佐藤唯行さんです。防災や危機管理製品をいかに魅力アップすることができるのか、フェーズフリーの概念を学ぶとともに、具体的な製品改善の提案をしていただきます。

2022/06/29

-

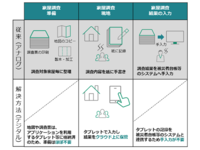

罹災証明交付を迅速化する無償アプリケーション

富士フイルムシステムサービスは、自治体が実施する水害発生時の住家被害認定調査を支援するアプリケーションを無償提供する。罹災証明交付までの一連のプロセスを全てデジタル化することで、自治体職員の業務効率化を支援するもの。7月20日から利用申し込みを開始し、8月から申し込み順に提供する予定。

2022/06/29

-

2022危機管理標語カレンダー【夏編】

リスク対策.comは3月から、メールマガジンに「今日の危機管理標語」を掲載しています。このほど、6月~8月の標語を落とし込んだ「2022危機管理標語カレンダー夏編」を作成しました。春編に続き、リスク対策.PRO会員の皆様にお届けします。従業員の皆様にお配りするなど、危機管理のコミュニケーションツールとしてお役立てください。

2022/06/29

-

第184回:激動の時代におけるリスクマネジメントはどうあるべきか【後編】

激動の時代におけるリスクマネジメントはどうあるべきか、世界有数の大企業でリスクマネジメントを主導する立場にいる人々への調査結果をまとめた報告書。感染症によるパンデミック、気候変動、ウクライナ侵攻といった3つの重大な事象が同時に発生している現状において、リスクや脅威の変化に機敏に適応していく必要があるため、継続的なリスクマネジメント活動や、それに基づく俊敏な対応が求められる。

2022/06/28

-

省スペース保管できる折り畳み式止水板

古河電気工業は、水害時の建物内への浸水対策として、樹脂成型技術と施工簡略化設計技術を組み合わせて開発した折り畳み式コンパクト止水板「F-Shield」を販売する。幅広い間口に対して連結設置するもので、連結部にそれぞれ最大50ミリメートルの横幅調整機能を備え、様々な間口サイズに対応する。

2022/06/28

-

いまこそDXを使った事業影響度分析を

東京都はこのほど、首都直下地震等の被害想定を見直しました。大きく内容が変わったわけではないにしろ、具体的なシナリオにより被害予測が分かりやすくなっています。これは企業が「事業影響度分析」を実施する格好の機会、というより必須の機会でしょう。もし面倒な作業としてこれを棚上げしてきたのであれば、いまこそDXの出番です。

2022/06/24

-

地上波メディアと専門家の相互依存関係

前回は専門家の発信について、正確性にこだわるあまり逆に分かりにくく誤解を招くケースを紹介しました。今回は、学術的に純粋な解説ではなく、別の目的・意図を持って発信されるケースを考えます。これはマスメディアの特性と絡んだ、ある意味、最も問題のある行為と思われ、我々はよほど注意して自己防衛する必要があります。

2022/06/24

-

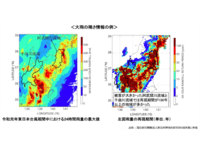

「大雨の稀さ情報」で避難行動を促進

JX通信社は、国立研究開発法人防災科学研究所(防災科研)と民間企業4社が共同で出資するI−レジリエンスの防災情報サービスプラットフォーム「I-Resilience Information Network:IRIN」を通じた共創の取り組みの第1弾として、防災科研が研究開発した「大雨の稀さ情報」をJX通信社のリスク情報SaaS「FASTALERT」上で試験配信する。6月23日から配信を開始した。

2022/06/23

-

アナログもデジタルも一長一短

カーナビ感覚で使えるという登山地図アプリ。いつも紙の地図を持ち歩いているハルトはバッテリー切れや故障が気になります。ただ、紙の地図も風で飛ばされる可能性があり雨の中では広げることもできません。どちらが優れているのか? そもそも紙とアプリの優劣を決めることに意味はあるのか? 登山仲間同士の議論から探ります。

2022/06/23

-

第183回:激動の時代におけるリスクマネジメントはどうあるべきか【前編】

激動の時代におけるリスクマネジメントはどうあるべきか、世界有数の大企業でリスクマネジメントを主導する立場にいる人々への調査結果をまとめた報告書。感染症によるパンデミック、気候変動、ウクライナ侵攻といった3つの重大な事象が同時に発生している現状において、企業におけるリスクマネジメントや、リスクマネジメントのプロフェッショナルの仕事をどのように変えていくべきか、示唆に富む内容となっている。

2022/06/21

-

防災・BCPの実務ノウハウを他社にオープン化

重電機メーカーの明電舎は自社のBCPノウハウを他社にオープン化するとして、専門の事業会社レジリエンスラボを社内に設立しました。BCP/BCMの構築・運営を手助けするとともに、共同備蓄の枠組みもつくります。実際にPDCAをまわしてきた体験を生かし、現場実務に即した支援サービスを展開していく考えです。

2022/06/17

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)