レジリエンス

-

密閉空間内の消火に備えるチューブ型消火装置

KEI JAPANは、密閉空間内の消火に使用でき、”初期火災10秒以内に鎮火”、”メンテナンス不要”、”電源不要”といった特徴を備えるチューブ型消火装置「Fire zero-t」を販売する。

2022/06/15

-

原発の「安全神話」は再び破られた

私が移住した唐津市の隣、玄海町には原子力発電所があります。玄海町は佐賀県で一番小さな町ですが、現実として、町の発展と人々の暮らしに原発は欠かせない存在となっています。その原発の存在を私自身がより強く意識したのが、この3月上旬のこと。原発攻撃というタブーが、ロシアによって初めて破られたときです。

2022/06/15

-

個別避難計画作成を後押しする「避難支援者保険」

損害保険ジャパンは、自治体向けに「避難支援者保険」を販売する。改正災害対策基本法に基づき、自治体の努力義務となっている避難行動要支援者に対する個別避難計画において、避難支援者や地域の防災活動に参加する住民が安心して活動を行えるように後押しするとともに、個別避難計画作成の一助として提供するもの。

2022/06/14

-

独自調査 富士山噴火時の企業の対応その2

リスク対策.comは、もし富士山が噴火したら企業がどのような行動をとるのかを探るため、 シミュレーション方式によるアンケート調査を実施。噴火警戒レベルが高まった時点、噴火発生時点、降灰が本格化した時点など、フェーズごとにシナリオを提示し、自社がとるであろう行動を選択肢から選んでもらいました。報告の第2弾として、シミュレーションを通じて明らかになった課題を解説します。

2022/06/14

-

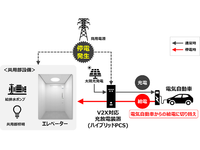

EVとビルつなぎ停電時にエレベーターを継続利用

日立ビルシステムは、災害に対するレジリエンスを向上させるため、広域災害などで停電となった場合に、電気自動車とビルをつなぐV2Xの技術によって電気自動車からエレベーターへの給電を行い、最大10時間程度の継続利用を可能とするシステムを開発した。2022年中の実用化に向けて、ビルソリューションの研究開発などを行う亀有総合センターに同システムを導入しており、今後、実証を進めていく。

2022/06/13

-

リアルタイムで情報共有できる防災DXソリューション

ブイキューブは、動画やオンライン通話に加え、地図を使った視覚的機能によってリアルタイムな情報共有を支援する防災DXソリューション「V-CUBE コミュニケーションマップ」(7月提供開始)を展開する。複数拠点で同時に起きている事案とそれらに紐づくコミュニケーションを1つの地図上にまとめることで、有事の際などの強固なリアルタイムのコミュニケーションを支援するもの。自治体を中心に、災害対応や火災等への対応を求められるシーンでの活用を提案する。

2022/06/11

-

現地報告!上海の街から人が消えた

4月1日、上海市内の都市封鎖が始まり、魔都と呼ばれる街から人が消えました。全面解除となったのが、ほんの数日前の6月1日。この間の動向は日本にいる方々もさまざまなメディアの情報を見聞きしてご存じと思いますが、この都市封鎖が日系企業の事業環境にどのような影響を与えたのか。実際に封鎖に遭遇した立場から報告します。

2022/06/10

-

誰かが助けてくれるという甘えは禁物

SNSで知り合った山好きたちとの"にわかパーティ登山"。気軽に参加できるのが利点ですが、初対面の集まりゆえお互いの経験や知識が分かりません。和気あいあいとやっていても、一度歯車が狂うと本心や本音が飛び出すのは山も職場も一緒。不測の事態ではリーダーの裁量が問われるとはいえ、自分の身は自分で守るが基本です。しっかり備えておくことが大切です。

2022/06/09

-

組織を本気にさせるBCMのポイント~現場の巻き込みから経営者のコミットメントまで~

2022年7月の危機管理塾は7月12日16時から行います。発表者は、ジェットスター・ジャパン株式会社安全保安管理本部 危機管理・事業継続シニアアドバイザーの久保正祐氏です。

2022/06/08

-

非常用ニーズに特化した低コスト小型発電機

東京ガスエンジニアリングソリューションズは、YGK通商と共同開発した、都市ガス・LPガス切り替え対応可能な小型防災用発電機「G-Sketto(ジースケット)」を販売する。これまで設置スペースや管理者不在などの理由で防災用発電設備を設置できなかった施設等でも導入しやすくするため、シンプル設計をコンセプトに開発したもの。

2022/06/08

-

センセーショナルな言葉だけ切り取られる

専門家の発言にはいくつかのパターンがあり、それを前提とした思考がなされないと、すべて鵜呑みにしてしまいがちです。専門家の発言といえども鵜呑みにすることには危険がともなうと、これまで述べてきました。パターンは複数ありますが、今回は表現の正確性にこだわるがゆえに一般に分かりにくく、誤解を招くケースを紹介します。

2022/06/08

-

燃料を止めるな! GSの防災・BCP災害時に機能する供給システムとオペレーション

2022年6月の危機管理塾は6月21日16時から行います。発表者は、石油製品の卸・販売、GS運営を行う総合エナジー株式会社環境防災事業部開発・営業統括部長の服部洋氏。災害発生時、電気・ガスや水と並んで重要なガソリンの供給を止めないための備えについてお話いただきます。

2022/06/06

-

実効性もスキル継承もかなりヤバイ

南海トラフ地震のような脅威への対応能力に関し、大企業の危機管理部門の自己評価は経営陣が思っているほど高くありません。これは有事発生時、社長以外は当事者意識の低い経営陣と、危機意識は高いが能力に不安を持つ現場組織とで対策本部が構成されるということですから、重大な懸念事項です。大企業のBCPの構造的問題を分析し、改善策を考えます。

2022/06/05

-

災害時に使えるトイレを環境面から考える~糞尿を除菌し臭気をなくす製品開発の道のり~

6月の危機管理ビジネス勉強会の講師は、糞尿を除菌し臭気をなくす製品『ほっ!トイレ』を開発した株式会社エクセルシア代表取締役社長の足立寛一さんです。 どのように開発したのか、そしてどのように普及させていたのか。同社のビジネスモデルについて学びます。

2022/06/03

-

危機をシェアする 志と技の共有

新型コロナウイルスの第6波にはじまった2022年。増大するリスクのなかで企業が重要な経営判断に迫られる場面は急増、同時に危機管理の位置付けもますます高まっています。この難局を乗り切るには、担当者が組織の垣根を越え、危機管理の意識・知見・ノウハウを共有することが必要。今号はそうした観点からの提言と取り組みを紹介します。

2022/06/01

-

第180回:英国の金融関係者のリスク認識がどのように変化しているか

今回紹介するのは、英国の中央銀行にあたるイングランド銀行が半年に1回行っている、英国内の銀行や外国の大手銀行、機関投資家などを対象とした「Systemic Risk Survey」というアンケート調査の2022年上半期版の結果。英国の金融システムの安定性に関するリスクを、市場参加者がどのように認識しているかを追跡調査するものだ。

2022/06/01

-

広島県の危機管理監の人材募集がとっても素敵!!

アウトドア防災の話から、減災復興政策のキャンパスライフとは?みたいな話とか、それから、自治体や企業のBCPまで、前の連載と同じく、ゆるーくお伝えできればと思ってこのタイトルにしてみました。連載1回目は広島県の危機管理監の人材募集のWEB説明会資料についてです。とっても素敵だったので、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思いました。

2022/05/31

-

第9回:当事者判明:それぞれの関係者の思惑

この連載は、事故や災害など突発的な危機が発生した際にどう対応すべきかを、架空の地域サッカークラブが危機に直面したというストーリーを通して、危機対応のポイントを分かりやすく紹介していきます。第8回は、正確で具体的な情報を引き出す

2022/05/29

-

専門家の発言を鵜吞みにしてよいのか

昨今の報道は、専門家と称する人たちがあらゆる事案に解説を加えます。しかし、その言説はどこまで信用に値するでしょうか。コロナに関する感情的世論が醸成されたのは、メディアが視聴率を稼ぐために専門家を都合よく利用した結果といえます。そうした偏向情報から自己を防衛するには、専門家の解説であっても妄信しない姿勢が必要です。

2022/05/26

-

決定的な回避方法がない「道迷い」への対処

「道迷い」はやっかいなシロモノ。決定的な回避方法が見当たりません。できることの一つは、自分なりに道迷い防止のルールを課すこと。必ず要所で地図を確認する、分からない時は記憶の確かな場所まで戻る、といった具合です。もちろんそれで十分ではなく、経験から身に付くスキルもある。少し歩いたら顔を上げ、周囲を確認する習慣も大切です。

2022/05/26

-

事例から学ぶ! DX時代に求められる企業の災害対策

近年、自然災害が激甚化する中で、企業や組織の災害対策においては様々な課題が見えてきました。その中でも、特に災害発生時における被害状況の把握や、自社組織内に限らずサプライヤーなどの関係各社等との迅速な情報共有などが大きな課題となっています。本セミナーでは、DX時代に求められる災害対策のあり方とデジタル情報活用の核心に迫ります。

2022/05/25

-

第179回:サプライチェーンにおけるリスクをどのように把握していくか

2022年5月に発表されたサプライチェーンのレジリエンシーに関する報告書。欧米のIT、ITセキュリティ、および調達・購買に関する意思決定者1500人を対象として行われたアンケート調査に基づくもので、大企業におけるサプライチェーンの状況が反映されている。回答者の86%が、サプライヤーが特定の地域に集中しすぎていることを懸念しているという。

2022/05/25

-

AIが炎上・風評被害から企業を守る投稿監視ツール

インターネット上の炎上対策やネットパトロールなどの企業向け「WEBリスク対策」事業を手掛けるクロコ(仙台市青葉区、森啓太代表取締役)は、「自分が知りたいキーワード」に関する投稿をAIによって収集・分析・レポート作成し、LINE通知することで、エゴサーチを効率化する投稿監視ツール『tom』ベータ版を期間限定で無料提供する。ネガティブな内容のクチコミなど「見たくない投稿」をブロックする機能も搭載し、誹謗中傷から利用者の心を守るツールとして提案する。

2022/05/23

-

「デジタル田園都市国家構想」と防災

総務省は2022年3月29日、「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」を発表しました。政府が掲げる「デジタル田園都市国家構想」の実現のためには、光ファイバー・5G・データセンター・海底ケーブルといったデジタル基盤が不可欠であることを踏まえ、これらの整備に向けて一体的かつ効果的な対策を推進することが目的です。

2022/05/23

-

最後に駆け込める場所をまちの至るところに

建築・不動産の小野田産業は地震や津波、洪水、噴火などの自然災害から命を守る防災シェルターを開発、普及に向けて取り組んでいます。軽くて水に浮くという特色から、特に津波避難用での引き合いが増加中。噴火用途についても、今夏には噴石に対する要求基準をクリアする考えです。小野田良作社長に開発の経緯と思いを聞きました。

2022/05/18

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)