教育・ハウツー

-

長期保存用のパンでみんな大好きハンバーガー

今回は、災害時でも手づくりしながらおいしく食べられる、みんな大好きなハンバーガーをつくっていきます。災害時にハンバーガー?と思われるかもしれませんが、備蓄食品を組み合わせるだけでとっても簡単なので、ぜひ親子でつくってみてください。

2021/05/07

-

情報を集約するのか、自ら取りにいくのか

危機発生時は現場の状況をトップが正確に把握する必要がありますが、情報が錯そうし、パニックに陥りがちです。「福島原発事故10年検証委員会民間事故調最終報告書」に、興味深い内容がありました。福島第一原発、第二原発の最重要情報の取り方が決定的に違っていたのです。両原発の違いを広報視点で分析します。

2021/05/07

-

5ステップによる戦略シナリオの作成手法

前回に続き、ウィズコロナ、アフターコロナの企業戦略についてご説明します。

2021/04/26

-

警視庁、都内中小企業向けに実践型ITセキュリティーセミナー

警視庁サイバーセキュリティ対策本部は6月7日~11日、東京都内の中小企業を対象とした実践型のオンラインサイバーセキュリティ―セミナーを開催する。実践的かつ臨場感のある被害体験と防御要領を解説するもの。セキュリティベンダーの講師が初心者にも分かりやすく解説する。

2021/04/22

-

日本とイスラエルのハッカーを使ったセキュリティ診断

日本とイスラエルにまたがって独自に編成するホワイトハッカーチームがシステムの脆弱性を徹底的に診断するサイバーセキュリティサービス

2021/04/21

-

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」その1

前回はテレワークを新たに導入するためにどのような課題を解決すべきかを確認しました。今回は3月25日に厚生労働省が発表したテレワークに関する新たなガイドラインについて説明します。テレワークを導入していない企業は導入に当たってのヒントを、すでに導入している企業も不備やルール違反がないかを確認しておきましょう。

2021/04/21

-

事業継続マネジメントシステムの国際規格を学ぶ!ISO22301解説セミナー【アーカイブ配信】

2021年4月13日(火)に開催したオンラインセミナーのアーカイブ配信です。

2021/04/16

-

想定外に備えるには想定外を「想定」した訓練が必要だ

社会を支える基幹インフラは災害時でも絶つわけにいきません。高速情報通信網がまさにそうで、これが守られるか否かは人・組織の生き残りをも左右します。が、その役割を誰がどこで担っているかは、あまり知られていないのではないでしょうか。日本最大規模のデータセンターを保有するアット東京の「24時間365日ノーダウンオペレーション」の取り組みを紹介します。

2021/04/15

-

「ベビーカーマーク」を知っていますか?

ベビーカーを押しているマーク、皆さんご存じですか? 内閣府が行った調査によると、「ベビーカーマーク」の意味を知らないと答えた人が65%以上であることが明らかになりました。ベビーカーマークは2014年に制定され、交通機関などでベビーカーを折りたたまなくても優先的に利用することができる場所を示します。

2021/04/15

-

「フィッシングによる個人情報などの詐取」に注意!

実在する組織をかたり、ユーザーネーム、パスワード、アカウントID、暗証番号、クレジットカード番号といった個人情報を詐取するフィッシングの被害が広がっています。

2021/04/14

-

「リスク評価アンケート」を従業員への教育活動に

企業の業種・業態、規模、地域は違っても、危機管理担当者の悩み、やりがい、目標、思いには共通点が数多くあります。垣根を越えてそれらを共有することは、個々が直面する課題解決のヒントにもなるはず。防災やBCP、リスクマネジメントの現場をまわすリーダーたちに今の取り組みと仲間へのアドバイスを聞き、Q&Aで紹介するシリーズの第2弾です。

2021/04/13

-

【Lesson2(6講義)】ISO22301(事業継続マネジメントシステム)を学ぼう

この講座は、ISO22301で規定された事業継続マネジメントシステムを体系的に分かりやすくご理解いただける内容になっています。押さえておくべきポイントを中心に規格の全容を習得し、組織として事業継続能力を獲得するためのマネジメント手法を理解することを目的としています。

2021/04/12

-

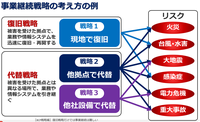

BCPはより戦略的に、複数シナリオで準備

危機管理のあり方は企業の業種・業態、規模などによってさまざま。ただ、 組織を取り巻く環境変化に目を凝らし、起こり得るリスクを想定して準備を怠らず、社員の安全と事業の継続を確かなものにして社会的責任を果たすという役割は共通です。防災やBCP、リスクマネジメントの現場をまわすリーダーに、今の取り組みと仲間へのアドバイスを聞きました。

2021/04/11

-

世界に通用するBCP資格取得のための研修講座【2021年8月】

DRI(Disaster Recovery Institute)ジャパンは、BCM(事業継続管理)教育の専門組織で、世界に通用する事業継続専門家の育成のための研修と資格認定を実施しています。 リスク対策.comでは今年度の研修講座の受講者を募集しています。

2021/04/11

-

テレワークは働き方改革・人材確保・災害対策の観点で

感染症時代における経営課題について、今回は感染防止対策の中でもとりわけ重要な取り組みと考えられているテレワークを取り上げます。新型コロナの長期化にもかかわらずテレワークを実施していない企業には、それなりの理由があるはずです。なぜ導入しないのか、導入するにはどのような課題を解決していくべきかを確認します。

2021/04/07

-

エンタープライズ・リスクコミュニケーション(ERC)~新・危機時代に必要な組織の強さを考える~

「エンタープライズ・リスクコミュニケーション(ERC)」という概念で新しい時代に即した危機対応体制の整備を提唱する、日本リスクコミュニケーション協会 代表理事の大杉春子氏を講師にお招きし、今、組織に求められるリスクコミュニケーションについて考えます。

2021/04/05

-

「助ける側」と「助けられる側」ではないカタチへ

皆さんは「マイタイムライン」という言葉を聞いたことがありますか? 主には台風などの被害発生時刻が想定できる災害を対象に、時間をさかのぼって個人や家庭での行動計画を考えておく様式です。

2021/04/05

-

世界に通用するBCP資格取得のための研修講座【2021年6月】

DRI(Disaster Recovery Institute)ジャパンは、BCM(事業継続管理)教育の専門組織で、世界に通用する事業継続専門家の育成のための研修と資格認定を実施しています。 リスク対策.comでは今年度の研修講座の受講者を募集しています。

2021/04/01

-

戦略リスクの考え方とその実践

ビジネスは、同じ業種の中でも環境が絶えず変化しています。今回、三つの組織が未開拓の戦略的機会を確認し、それに適応するために、戦略リスクを管理するときに異なるアプローチを取りました。

2021/03/30

-

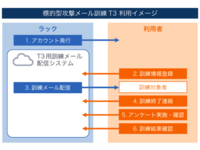

セルフサービスでコスト抑えた攻撃メール訓練

ラックは、標的型攻撃メールに対する体験型学習を行う「標的型攻撃メール訓練 T3(ティースリー)」を提供する。自社の特性にマッチした学習効果の高いトレーニングを求める客の声に応え、従来の「標的型攻撃メール訓練」サービスをゼロから考え直し、システムの設計や使いやすさを刷新したもの。

2021/03/27

-

中国の超大国化から目をそらすべきではない

今月18日・19日の2日間、米国アラスカで行われた米中外交トップ会談は、双方が非難を繰り広げる波乱のスタートとなりました。これが世界的パラダイムシフトの始まりだといっても、多くの人は信じられないでしょう。しかし、中国はいま急速に大国化し、経済は米国をも抜き去る勢いです。日本に影響が及ばないわけはありません。現実を冷徹にみつめるべきときに来ています。

2021/03/25

-

なぜ菅総理の言葉は国民に響かないのか

危機発生時にトップが何をどのように語るかは、ダメージからのリカバリーに重要な役割を果たします。新型コロナで私が注視してきたのは、総理のメッセージでした。菅総理は安倍前総理にも増して分かりにくいといえます。いったい何がどう分かりにくく、どうすればよいのか、広報視点で解説します。

2021/03/25

-

危機の「察知」「伝達」「対応」 視点は地震と同じ

BCPの各フェーズで、災害発生直後から開始する一連の緊急行動をERP(緊急対応プラン)と呼びます。ERPは地震なら地震、感染症なら感染症と、災害固有の行動に応じてさまざまに策定できますが、気候変動に対処するERPはどのような点に留意すればよいでしょうか。今回は気候変動のなかでも、急性リスクに対処するERPについて解説します。

2021/03/18

-

再び露呈したサプライチェーンの脆弱性

リスクマネジメントは、企業が与えられた経営環境のもとでリスクを組織的に管理することです。新型コロナウイルスの流行長期化で与えられた経営環境が変化している今こそ、その真価が問われるとき。今回は、感染症時代における経営課題について考えます。

2021/03/17

-

エスカレーターは歩く? 歩かない?

2021年3月4日に「全国初『エスカレーター歩かない』条例案提出 事故防止へ 埼玉」という記事がありました。 転倒による事故を防ぐのが目的で、エスカレーターで走ったり歩いたりせず、止まって乗ることを努力義務とする条例案を埼玉県議会に提出したようです。ちなみに努力義務なので、違反に対する罰則はありません。

2021/03/15

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)