教育・ハウツー

-

オリジナル防災動画、できたかんね!

お久しぶりです。赤プルです! 今日はお知らせがあります。赤プルついに女性消防団に入って…ません!!(笑) って1カ月以上も前の記事を誰か覚えてる人いますか?

2018/05/02

-

第12回:防災教育ならぬ「BCP教育」なんてあるの!?(適用事例6)

総務のM君は防災担当です。BCP事務局という役割名も与えられており、BCP文書に何か書き換えの必要が生じたら、オリジナルのファイルを開いて訂正し、災害対策本部メンバーに配布するといったことも手掛けています。これらの業務を引き継いで足掛け2年目、覚えることは山ほどあります。

2018/04/19

-

ヤフー防災模試、宮城県が最高平均点

ヤフーは13日、3月にスマートフォンアプリを使って実施した「全国統一防災模試」の結果を発表した。155万6246人が挑戦し、最後まで問題を解いたのは64万9968人。平均点は54.9点。都道府県別では宮城県、年代別は10代が最も点数が高かった。

2018/04/16

-

第11回:BCPを"賞味期限切れ"にしないために(適用事例5)

「 ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶ うたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」。平安末期から鎌倉時代にかけて生きた歌人で随筆家の鴨長明さんは、有名な「方丈記」の出だしでこのように書いています。

2018/04/05

-

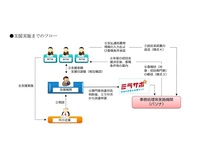

中小企業7000社へのBCP支援目指す

中小企業庁は、中小企業や小規模事業者の災害対応力を強化するため、BCPの専門家派遣制度を開始した。

2018/03/28

-

第10回:キーマンがいなかったらお手上げです!!(適用事例4)

総務課長を務めるAさんの会社では先ごろBCP(事業継続計画)を完成させたばかりです。基本的な要件はある程度幅広くカバーしました。緊急対応(初動対応)で最も大切な「避難計画」や「安否確認手順」「備蓄」「帰宅困難者対応」、そして火災対策や地震対策も、社内的には概ね合格点と言えるものでした。

2018/03/22

-

市町村BCPの担当者養成サービス

SOMPOリスケアマネジメントは12日、「市町村業務継続計画(BCP)策定支援監修サービス」の提供を4月2日から開始すると発表した。地方公共団体におけるBCP策定、災害対策マニュアルの整備、研修・訓練などの豊富な実績に基づいてBCPの策定や改善に係る取り組み事例を紹介し、実践的な研修をする。過去の実災害における地方自治体の対応に関する調査で得た知見を活用する。

2018/03/16

-

笑いなし!ガチすぎた姉の家防災対策動画

どうも!茨城出身の赤プルです!さて、防災士の資格を活かして、姉の家の防災対策をすっぺと、茨城県運営の「イバキラTV」とタッグを組み、防災対策動画を撮らせてもらったかんね。今の私に出来ること、精一杯やってきたんだけど、制作途中の映像を見て、ここで大問題が発覚!なんと「お笑い芸人赤プルが勧める赤プル流防災対策!」というタイトルに対して、動画の中に「笑い」が見当たらないんです。

2018/03/16

-

国交省、除雪共助の団体活動報告会

国土交通省は13日、「平成29年度雪処理の担い手の確保・育成のための克雪体制支援調査活動報告会」を東京都港区のAP浜松町で実施した。共助のため先進的な除排雪への取り組みを行う団体を国交省が募集。選出され同省が支援を行った10の地域団体などの取り組みが報告された。

2018/03/15

-

番組企画「姉の家の備蓄」で気づいた「洗い物問題」

こんにちは!赤プルです。前回お話ししましたが、「姉の家の耐震対策&備蓄準備プロジェクト!」と勝手に名づけた動画番組の撮影を行います。2日にロケを控えており、かなり緊張しています。

2018/03/01

-

米のオンラインサイバー育成研修提供

通信機器ベンダーのアライドテレシスホールディングス子会社で教育事業を行うアライドテレシスアカデミーは17日、米国の情報セキュリティー監査団体ISCAが開発したサイバーセキュリティ分野の研修プログラム「CyberSecurity Nexus(CSX)」を2月1日から国内で初めて販売すると発表した。

2018/01/18

-

中小企業向けセキュリティ支援サイト

情報処理推進機構(IPA)は15日、中小企業を中心に企業・組織内の情報セキュリティ対策水準の向上を支援する「情報セキュリティ対策支援サイト」を公開した。コンテンツは主に、「5分でできる!自社診断&ポイント学習」「セキュリティプレゼンター支援」「中小企業向けセキュリティ資料提供」で構成している。

2018/01/17

-

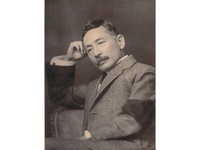

文豪漱石の博士号辞退と反権威主義

明治期以降の日本の作家のうち、一人挙げよと言われれば、私は躊躇することなく夏目漱石(1867~1916)を挙げる。私の敬愛する文豪漱石の小気味よい「反権力主義」「反権威主義」について考えたいと思う。

2017/11/20

-

第1回:カン違いか宿命か、うちの会社のPDCAが回らない!

「どうでしょう、BCPはその後、うまく回っておりますか?」私は以前BCPの策定をお手伝いしたことのある会社の総務課長さんにこう訊ねました。「うまく回っておりますか」とは、BCPの点検や改善、訓練、教育などを継続的にやっていますかという意味です。 「ええ、まあ」と総務課長。しかしそのご返事はなんとなく歯切れの悪いものでした。「訓練などはたまにやっていますけど、それ以外はどうもねえ…」。総務課長さんは電子タバコを口にしながら、少し苦い顔で話を続けます。

2017/11/02

-

技術者の倫理~天才的土木技師・広井勇と恩師W・ホィーラー~

知識人としての技術者、なかでも土木技術者のあるべき倫理観(モラルバックボーン)を改めて問う。

2017/10/10

-

第10回:燦然と玉虫色に輝く「重要業務」なのだった

■「重要業務」とは何のことだ?ヨシオは、BCP策定を命じられた直後に読んだいくつかの資料の中に「重要業務」という、分かったような分からないような用語があることがずっと気になっていました。「BCPでは重要業務を選定しなければならない」と書いてある。ところがその意味が資料によって異なるのです。

2017/09/21

-

第9回:災対本部の活動の推進力はどこから来る?

■災対本部の活動指針が見えない、決められない ヨシオは、これまでのBCP策定会議が曲がりなりにもスムースに進んだことに安堵していましたが、一方で少し心の隅に引っかかることもありました。それは、災害対策本部の運営のことです。 最初の会議では、BCPに名を連ねたメンバーがどんなタイミングでどこに集合し、災対本部を立ち上げるのかまでを決めました。ここまではよかったのですが問題はその後。災対本部ではどんな活動をするのか。テーブルの前に座って指示を待つだけなら一膳メシ屋で注文を待つお客と変わらない。

2017/09/07

-

第7回:本社が火事? 120パーセントあり得ないね!

■火災対応はBCPのイロハのイ BCP策定会議の第1回目と2回目で議論してきた避難計画や安否確認、帰宅困難者対応といったものは、特定の災害に対してというよりは、何が起ころうともその必要があれば実行に移すという性格のものでした。しかし、その一方で災害の種類が異なれば、その予防の仕方や対処方法がまるで異なることも確かです。台風には台風に合わせた対処の仕方、火災には火災、地震には地震なりの対応方法があるわけです。

2017/08/10

-

最低限すべきこと明確な下水道BCPを

国土交通省は9日、「下水道BCP策定マニュアル改訂検討委員会」の第3回会合を開催。「下水道BCP策定マニュアル2017年版(地震・津波編)」のとりまとめを行った。下水道事業を手がける地方自治体向けに地震や津波があった際のBCP(事業継続計画)策定について、人員が限られた中で優先順位を明確にすることを重視し、最低限対応しておくべき業務について記載した。

2017/08/10

-

家族の笑顔を守る暮らしの知恵『りすの四季だより』

リスク対策.comで大人気連載中のあんどうりす氏の「防災・減災りす便り」が 待望の書籍化! 本書では、防災をマニュアル化するのではなく、アウトドアの知恵と技術を使って「読者と生き延びるための『知恵』を分かち合う」ことを主眼においています。 通常の防災本であれば「地震対策編」「津波対策編」などの章立てにするところを、本書では「春」「夏」「秋」「冬」と章を四季に分け、それぞれの季節の暮らしのなかで防災について自然に考えられるように工夫しました。

2017/08/01

-

災害時の熱中症の盲点!注意するのは炎天下で作業をしている人たちだけではありません!

豪雨かと思ったら真夏日。梅雨の合間の晴れの日や梅雨明けは湿度も高く、熱中症にかかりやすい時期と言われています。平時でも熱中症で救急搬送されている方は年間4万人いるのですって。緊急搬送された方のみで4万人!多いですよね。

2017/07/21

-

物理学者湯川秀樹博士、卓越した<文明論者>

今回はリスク対策とは直接関係ない話題である。日本人初のノーベル賞受賞者である物理学者の故・湯川秀樹博士の人生哲学を考えてみたい。

2017/07/03

-

梅仕事と新発想!1石4鳥の地域循環型ローリングストック

梅の雨と書いて梅雨ですね。みなさんは梅仕事していますか? わたしは、毎年、梅の樹の剪定(せんてい)をして、梅の実を作るところから楽しんでいます。梅って雨が降った後に、1、2割り増しくらいに急成長するんですよ。だからこの時期、雨がしっかり降ってくれると嬉しいのです♪

2017/06/16

-

防災イベントがマンネリ・・なんて言わせません!おもしろイベント集めてみました!

防災イベントって腰が重いという方も、防災イベントを開催しようと思っているけど、マンネリになっている・・という方も、こんな防災イベントはいかがでしょう?今週は、この発想新しいかも!と思った防災イベントについてまとめてみます! まずは、こちら。「高尾599ミュージアム」で開催された、「高尾の夜を楽しみ、動物の生態や防災を学ぼうサタデーナイトミュージアム」。

2017/05/26

-

【第7章】 市民レベルの捜索・救助活動 (後編)

さあ、いよいよ次の手順に従って捜索(検索)活動を始めてみよう。1) まず現場(建物内外)に到着したら、次のように要救助者へ声で知らせよう。「もし私の声が聞こえたら、こちらまで来てください!」もし誰かが来たら、その人からできるだけ詳細に現場の様子を聞きだすのだ。他に誰かいるのか? どこにいるのか? など。そして現場の状況に応じてその場で留まらせるか、避難させるかの指示を出す。その際は指示を受ける人の心理状態や様子をよく観察して、簡潔に短く分かり易い指示を出すように心がけたい。

2017/05/23

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)