2016/06/07

おかしくないか? 日本の防災対策

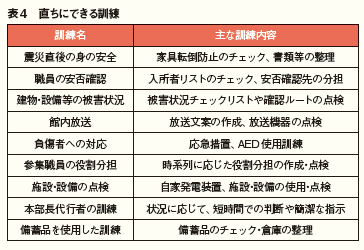

7 直ちにできる訓練

あまりコストをかけずに直ちにできる訓練を、表4に示しましたので、参考にしてください。

8 これからの訓練

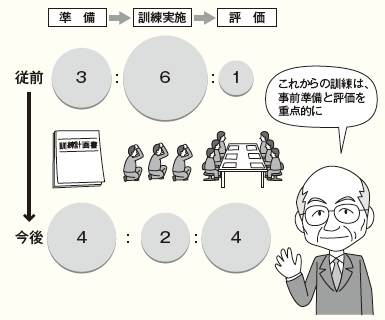

訓練計画作成等の事前準備に3割、訓練の実施に6割、訓練結果の評価や改善が1割の比率という企業が多いのではないでしょうか。

これからは、この割合を、4割:2割:4割にしていくことで、実践的でかつ効果的な訓練が実現できると、確信しています。

【参考資料】

(参考1) 地震発生後、30分以内の行動の確認

ビル内にある事務所で、勤務時間内に地震が発生したことを想定した訓練内容を考えてみます。建物構造や設備状況等により実施内容は異なるものの、地震発生後30分以内に実施すべき事項を例示すると、次の通りです。

なお、こうした行動は、対策本部設置前に本部長の指示なしで行うものです。

①自らの安全確認

②お客様と同僚社員の安全確保

③負傷者への応急救護

④フロアごとのお客様と全社員の安否確認

⑤館内放送

⑥火災発生の有無の確認

⑦危険物の状況確認

⑧エレベータ内閉じ込めの有無の確認

⑨エレベータの使用禁止の措置

⑩電気、通信、上下水道が使用できるかどうかの確認

⑪トイレの使用中止の措置

⑫避難口、非常階段の使用状況の確認

⑬建物周囲の状況確認

⑭ラジオからの情報収集

⑮これらの状況を把握した上で、建物内の安全確認

⑯対策本部会議(建物の安全確認がされたので、建物内に留まる旨の指示)

(参考2)施設内防災マップと施設設備の点検訓練

被害状況等を迅速に把握するため、施設内の「防災マップ」を作成します。作成にあたっては、火器の使用場所、危険物の設置個所等の危険個所は「赤」で、消火器、避難場所、備蓄倉庫、掲示板等の安全個所は「青」で表示します。

また、地震直後に実施する施設設備等の点検や、非常階段や避難口、避難ルートの図示や、設備業者等の関係者の連絡先リストも作成します。

施設設備の点検訓練は、点検者を複数定め定期的に実施し、点検の結果、不備があれば改善します。

(参考3)情報の収集と記録

地震発生直後から、対策本部には、安否情報や被害情報等が数多く上がってきます。これらの情報を、時系列にかつ緊急度に応じて整理することが重要で、情報収集と整理を担当する専門の班編成が必要です。

また、収集した情報は、ホワイトボードに記録し、対策本部内で共有し、緊急対応が必要なものは「赤」で、一定の措置が講じられたものは、赤字を見え消しにして「青」で、その他の情報は「黒」で記載すると、一目で現況が分かります。さらに一定時間ごとにデジカメで記録し、時系列に整理しておきます。

こうした情報収集・記録の実施方法をマニュアル化しておき、対策本部運営訓練に併せて訓練を実施することで、担当者の資質の向上に努めます。

(参考4)対策本部運営マニュアルの作成と訓練

対策本部会議の運営方法をあらかじめ決めておき、マニュアル化しておくことが重要です。マニュアルに記載する事項は次の通りです。

②本部会議に必要な資機材(例:机、イス、パソコン、電話、コピー機、用紙類、筆記具、ラジオ、懐中電灯、メガホン、ホワイトボード、従業員名簿、関係者業者リスト、対応マニュアル、各種報告様式類等)

③資機材の設置場所と準備担当者

④本部会議の招集時期、招集者とその代行者

⑤本部長とその代行者

⑥本部員とその代行者

⑦第1回会議での報告事項と決定事項

⑧本部会議の記録者

⑨本部会議での決定事項の伝達方法

本部会議運営訓練を実施する場合、本部長や本部要員は、執務室で勤務中に地震が発生したら、まず自らの安全を確認し、次にお客様や周辺の同僚社員の安全を確保したうえで、本部室に集合します。その際、エレベータは使用しません。

なお、対策本部会議は、概ね10分程度で終了する訓練も必要です。

(了)

参考資料

拙書「想定外を想定する危機管理」

東京都社会福祉協議会「高齢者福祉施設におけるBCP訓練ガイドライン」

- keyword

- おかしくないか日本の防災対策

おかしくないか? 日本の防災対策の他の記事

- 【最終回】震災対策訓練を考える~シナリオなき訓練のススメ~

- 第4回 無駄な備蓄をしないポイント

- 番外編 震災直後の「情報の共有化と情報トリアージ」

- 第3回 企業よ、急いで安否確認をするな

- 第2回 被害想定を信じるな

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方