2016/07/25

誌面情報 vol56

Q7. 日本で統一基準や教育を設ける動きはあるのでしょうか?

海上災害防止センターでは、昨年、危険物保安技術協会を事務局として、学識経験者や自治体消防関係者や海陸の業界関係者等で構成する検討会を設置して、米国防火協会(NFPA)の基準に沿った日本版NFPA を策定しました。これは、消防能力の専門的な技能基準を定めたNFPA472、600、1081 に準拠した3つのカリキュラムとなっています。

それから、当センターでは平時から危機対応の世界的標準であるICS(Incident Command System)を運用しています。

Q8. 海上災害防止センターが導入しているICS について教えてください。

2004 年くらいから運用を開始しました。ICS の特長は組織体制を柔軟に拡大、縮小できるところです。例えば、横浜で油流出事故が起こり対応中に、被害が横須賀沿岸まで広がったとします。そしたら横須賀の複数の汚染現場を束ねる現場対策本部(横須賀)を追加設置する。東京沿岸にまで拡大したらお台場に追加する。このように対応にあたる現場対策本部が複数になると、これらをまとめるためのユニファイド・エリア・コマンド(中央対策本部)を横浜のみなとみらいに設置することになります。

また、私たちがICS を使うのは事故対応に使った費用を保険会社に請求するときに、合理的な体制のもと必要な作業が実施されたのかが問われるからでもあります。請求に対し当然保険会社の調査がありますが、毎日の作業内容についてはICS の201というフォーマットに合わせ日報を作成し、同じように必要な書類をICS の様式に合わせて作成し、報告すれば基本的には問題ありません。このように事故対応組織の運用についても世界標準にならざるを得ないのが海の世界です。

先ほど話した消防士の見える化につけ加えると、ICS で協力して消火活動を行うにも能力が判別つなかいと協働運用できません。混成チームを効率的に運用するための方法がICS ですが、将棋に例えると、一つひとつの駒が飛車なのか銀なのか歩なのかわからない状態では使えない、つまり見える化されていない消防士とはうまく協働できないということです。このように能力の見える化が実現されずにICS を導入するといってもあくまでも理念的な話の域を出ません。

もう1つ、現場でのポイントとしてリソース管理があります。我々は数カ月という長期にわたって活動することもあります。いくら計画を立てて手順を提示してもリソースがなければ対応できません。当然、どのようなリソースが使えるのかという日頃のリソース管理も必要ですが、事故が発生したときには必要とするリソースをどのようにして要求し、発注するのか。リソースを使えば費用が発生しますが、それはどのようにして承認されるのかが問題となります。

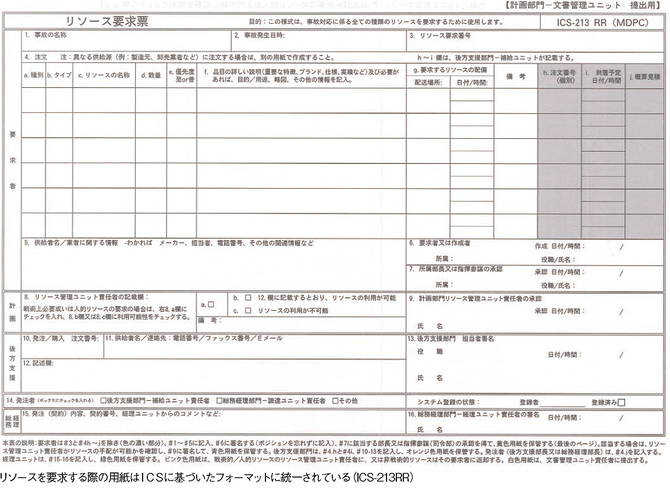

このような問題に対応するため、リソースの要求についてはICS-213RR のリソース要求表があり、カーボン用紙製とすることで要求者とその部門長、次に計画部門、後方支援部門、総務経理部門とそれぞれの部門が確認しサインして保存して次にまわすというシステマチックな体制になっています。この体制により各部門が当該リソースの要求を必要と認めることとなり、最終的に要求表が要求者に戻ることで発注されたことが確認できるようになるのです。

また、必要なリソースは作業員なのか、資機材なのか、船舶なのか、船舶であればその大きさはどのくらいか、クレーンなら何トン吊り上げが必要なのか、などなど区別が必要になります。海上災害防止センターではICS に沿ってリソースを白色が人員、黄色が資機材関係、緑色が船舶といったように色分けしたT カード(資源管理カード)を使って管理しています。クレーンなら何トンまで持ち上げられるか、カテゴリーを分けて細かく対応できるようにしています。

最近発生した地震などの被災地でも、物資が届けられてもそれがうまく管理できず、分配できないという話を耳にしますが、T カードのように物資を色分けして管理・配送するとか、発送時にこのT カードを添付することにより、避難先の集積場所での管理・仕分けの手間が省けるはずです。

誌面情報 vol56の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方