2016/12/05

リオ五輪から学ぶ 日本の危機管理を高めるヒント

【特集1】 奏功した交通施策

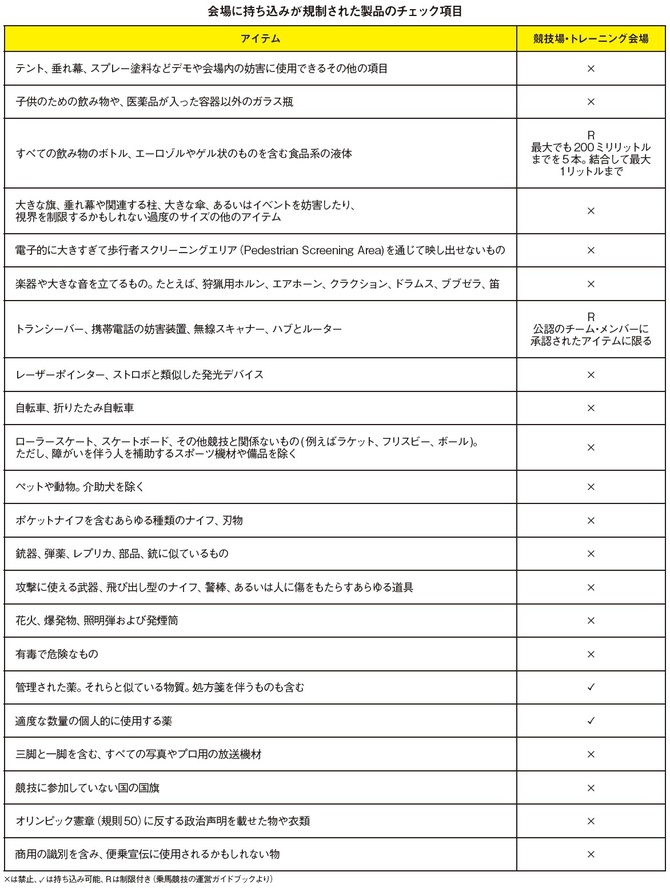

来場者の持ち物検査

会場での警備については、来場者の持ち物検査、いわゆるスクリーニングを行う必要がるため「会場のどの部分に、どのくらいの人が来ることが想定されるのか、いくつの検査設備が必要になるのか、あるいは床面積あたり何人が収容できるのか、どこに列ができるのか、などを計算して警備計画を策定した」(ボリ氏)とする。

例えば、歩行者スクリーニングエリアでは、来場者に金属探知機やX線装置を使った検査を行い、車両については、荷物や下部の検査などを行う必要があった。

特に、車両の入場については、乗っている人や、載せている物についても検査しなければいけないため非常に広い場所が必要になったという。「どこに、何台車が入れられるか、何カ所設ける必要があるのか、何人がそこにいる必要があるのか、車両タイプはどういうものが想定されるのかなどを考慮して計画を策定した」(同)。

物流についても、過去最大規模となるため、セキュリティ面だけでなく、競技場への物の流れをいかにスムーズに行うかを考慮し、システムを提供しなくてはならなかったとする。国際的な認証プログラムに基づき入場車両のチェックが行われることになっていたため、こうしたポイントについては、あらかじめ物流業者に説明した。

このほか、車両の入場ゲートについては、◇どの車両であってもマスター・デリバリー・スケジュール(MDS)に書かれているデリバリー・スロット(配送時間を可視化したもの)を重視しなければならないこと、◇会場での交通許可証を常に提示しなければならないこと、◇車両のスクリーニングを終えたらシールを貼り、セキュリティチェックを受けたことを明示する必要があること、◇運転者においても、常に適切な文書を携帯する必要があること、などをインターネットや文書で対象業者らに伝えたという。

500回もの訓練

訓練については、会場や選手村における各施設・棟ごとの緊急時の対応訓練、避難訓練などを含めると、計500回を超えたという。最大の訓練は、テスト・イベントと呼ばれる本番をなぞった模擬大会で、選手(希望者)も参加して行われた。気候条件も本番に合わせ2014年8月にはセーリング、2015年8月にはセーリングを含むすべての競技を対象に行い、その中で会場警備についても検証をしたとする。

財政難がデモを引き起こす

懸念されていたデモについては、大会が本格的に始まった8月5日に、開会式が行われたマラカナン競技場近くなど市内数カ所で行われたほか、同月12日には、市北部で地元学生ら100人ほどによるデモが行われたが、いずれも大会運営には大きな影響は出なかったという。また、トーチリレーでは「トーチが途中で盗まれるような事件が10件ほど発生したが、1万人の警備体制による100日間、326市にわたる警備で、緊急事態になるようなことは回避することができた」とボリ氏は語る。

デモの要因のほとんどが、国や市の財政状況がひっ迫した中で五輪が開催されることへの反発だった。

五輪開催の決定から本番までには5年以上がある。その間の経済情勢の変化を予測することは難しい。現状の景気ありきで準備をすることは高いリスクを伴うことは、日本でも考えておくべきことかもしれない。

オリンピックの開催が決定した2009年当時、ブラジルはBRICsの一国として、高度経済成長を遂げ、多くの国民が輝かしい国の未来を信じていた。その経済を支えていたのが海洋石油資源だった。リオデジャネイロはその開発の中心地として、当時「史上最高」といわれるほどの景気と低い失業率を誇り、誰もが街の生まれ変わりを疑わなかった。ところが世界の原油の価格が大幅に値下がりしたことから、原油ビジネスは大きな打撃を受け、さらに主要貿易先の中国の景気減速が足を引っ張り景気は悪化。さらにインフレが起こりブラジルは1930年代以来といわれる経済危機に陥った。

そこに加え、ブラジル政治史上最大ともいわれる汚職事件が追い打ちをかけた。リオに本社を置き、これまでリオ経済を支えてきた国営石油会社ペトロブラス(本社リオ)と政界関係者らの汚職の連鎖があぶり出され、大統領の弾劾裁判にまで発展した。ルセフ前大統領が所属する労働者党の多くの党員が罪に問われ、さらにルセフ氏自身も政府が国の財政赤字を隠蔽した疑惑で、停職処分となり、大統領不在の中、オリンピックは開催された。

オリンピック終了後の8月31日、ルセル前大統領は失職し、テメル副大統領が現大統領に昇格した。さらに、10月には市長選も控えており、政治状況は極めて不安定な状況だった。こうした政治への不満が募る中、大会の安全を確保する努力は並大抵ではなかったはずだ。

ボリ氏は、「重要なのはその時々何が起きているかを考慮することだ」と強調する。大統領の失脚や、市長選、あるいは競技の勝敗などが、観客や住民の行動にどう影響し得るかを考えることが重要とする。

一方、万が一、デモが拡大した際の対応についてもしっかりと考えられていた。小規模な事態ならレベル1として軍警(州警察の中の組織)が対応にあたる。もし、それだけ鎮圧できなければレベル2として国家治安部隊が対応にあたる。最悪のケースがレベル3で、このときは軍(主に陸軍)が対応にあたる。

ちなみに、テロが起きた場合の対応はレベル1が連邦警察で、レベル2は陸海空軍での共同対応、と2段階に分けられているそうだ。

(了)

リオ五輪から学ぶ 日本の危機管理を高めるヒントの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方