2020/01/05

インタビュー

Q.従業員の意識が低いというのはどうでしょう? 大阪府北部地震でも今回の台風対応でも多くの方が、課題に挙げていました。

防災担当者が、従業員にどのような意識を期待して回答したかは分かりかねますが、1つは、経営者の声をしっかり全従業員に届けるということが大切だと思います。どうしても、日本の組織風土の中では、会社を休むと、さぼっているように受け止められる風潮にあります。従業員が自らの安全性を考え、出社を判断しやすくするためには、例えば、災害時には出社しなくても有休扱いにしないというような制度面の見直しも必要でしょうし、同時に、トップが従業員一人一人の安全をしっかり考えているんだというメッセージを全従業員にしっかり伝えることが大切ではないかと思います。

実際に、多くの会社の社員が、平時通りに会社に行こうとすることで交通機関が大混雑し、その結果、災害対応などで本当に会社に行かなくてはいけない人が今度は会社に行けないような事態が起きるわけです。これが首都直下地震や南海トラフ地震だったらなおさらで、なるべく企業は社員に無理な移動をさせないようにしなくてはいけません。ですから、災害時に従業員の安全確保を最優先するということは実は社会貢献にもつながるし、社会的な価値ももたらすのです。そのことをトップも改めて認識すべきです。

アメリカの自治体などで取り入れられている標準化された災害対応システム「ICS:Incident Command System」では、災害対応にあたる組織体制として、安全担当者をトップの直下に配置することを求めています。安全担当は、あらゆるトップの指示に対して安全性が配慮されているかをジャッジし、万が一、そうした視点が欠けていたらトップに対しても意見が言えるようになっています。日本企業の防災担当者も、経営層と社員の間に立ち、経営者の声を平時、有事の際と、社員に伝えながら、全体の意識を高めていけるようにすることが大切かと思います。

もう1つは、BCPなりBCMなりが、関係者の合意形成として成り立っているかどうかを改めて見直してほしいと思います。BCPは本来、さまざまな部門からの参加者が知恵を出し合い、会社にとっての主要事業を継続できるようにするための計画です。ところが、ある担当者だけが計画を作って、それが他の関係者に理解・共有されていないような状況になっている会社が多いのではないでしょうか。結果として、今回のアンケートのように、防災・BCP担当者からしてみると、他の社員の意識が低く映るわけで、それは計画の内容というよりも、計画を作るプロセスに課題があると言わざるを得ません。もし、既にそのような計画が出来てしまっているなら、教育や訓練を通じて、どうすれば関係者全体に内容が理解・共有されるかということを考えるべきです。

組織論的にも、一人の担当者にすべて依存しているようなプロジェクトは比較的にうまくいかないことがさまざまな研究から明らかになっています。プロジェクトが平常業務の中に落とし込まれ継続的に改善される仕組みになっているか、あるいは、複数の担当者がいて、誰がいなくなっても継続できる体制になっていることが重要です。その意味では、防災やBCPを一人に任せるのではなく、もっと関わる人を増やした方がいいと思います。その際、抽象的ないい方にはなりますが、不得意分野が生まれないように、なるべく多様な人材を集め、目がキラキラとして、手先が早い人を集めると、プロジェクトは一気に進みます。もちろん、防災やBCPだけを担当するのではなく、通常業務との兼務で結構です。他の業務の立場から防災やBCPを見ると、これまで気付かなかったことが見えてくることもあるでしょうし、逆に、防災やBCPを担ってもらうことで、それぞれが受け持つ業務にとってもプラスになるような発見があるかもしれません。

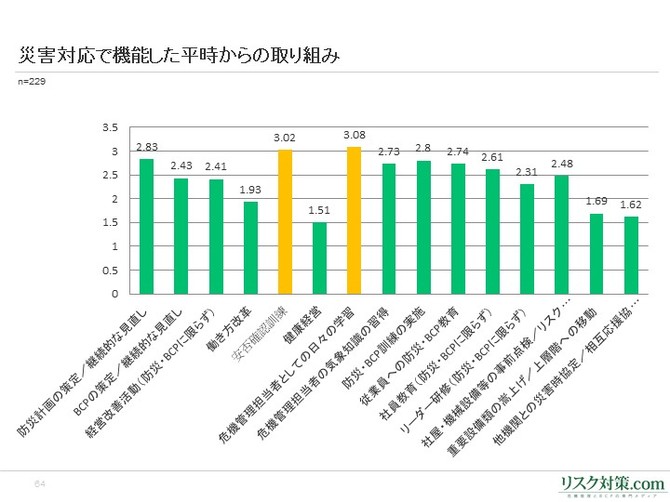

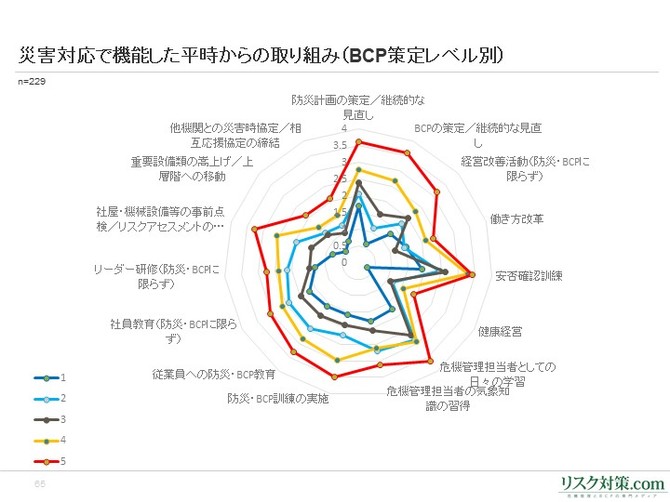

Q.災害対応で機能した平時からの取り組みを聞いたところ、BCPに積極的に取り組んでいる企業ほど、働き方改革や、健康経営など一見、災害対応と関係のない経営改善横目についても、災害対応に役だったと答える傾向が明らかになりました。

本来、防災やBCPだけが社員の命や安全を守ることでななく、労働災害であったり、交通事故であったり、職場でのハラスメントであったり、従業員をとりまくリスクはもっと多様に存在し、それぞれの安全管理の方法があるはずです。しかし、それぞれの安全管理の中で共通することも多いはず。ですから、防災に取り組むことで、他のリスク対策について気付くこともあるだろうし、逆に、他のリスク対策に取り組むことで防災について気付くこともあることでしょう。阪神・淡路大震災の後でも、防災活動に取り組みながら、環境問題の重要性に気付き、それを会社の価値として取り組むような企業が出てきています。防災やBCPに取り組むことは単に災害に強い会社を作るだけでなく、企業価値を高めることにもつながるということが言えるのではないでしょうか?

(了)

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方