2020/01/05

インタビュー

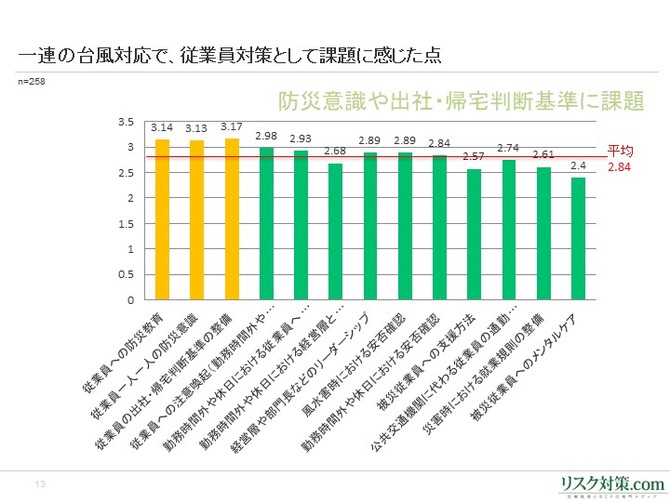

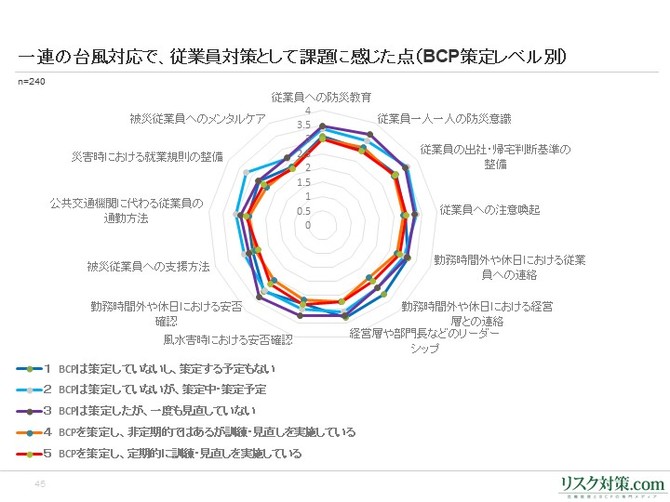

Q.確かに、従業員対策については、全体的に課題だったことがアンケート結果からも分かっています。そればかりか、BCPに積極的に取り組んでいる企業も、BCPにそれほど取り組んでいない企業でも、従業員対策については、それぞれ多くの課題を感じていたことが明らかになりました。言い方を変えれば、一連の台風へ対応では、BCPの入り口である従業員対策にすべての企業が躓いたとも言えるかもしれません。

おそらく、地震と違って、徐々に被害が大きくなる進行災害というものに慣れていなかったのではないかと思います。どの時点で従業員に注意喚起をすればいいのか、出社・帰宅の判断基準を示せばいいのか迷われた企業も多かったのではないでしょうか。地震は最初に大きなインパクトが来ますから、安否確認のタイミングで迷うようなことはあまりないのですが、台風や豪雨のような進行災害は、被害状況の確認であったり、従業員への指示のタイミングが難しいということは大きな特徴として認識すべきです。企業は、タイムラインのような計画を作り、やるべきことを整理しておくべきだと思います。

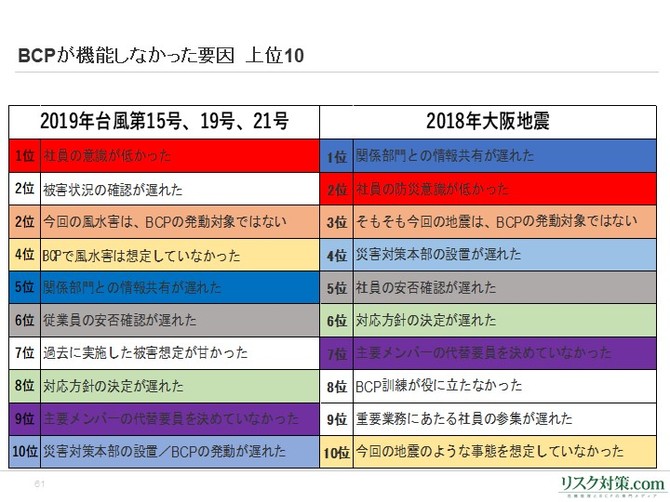

Q.2018年の大阪府北部地震の際にも、同じアンケートを実施していますが、BCPが機能しない理由については、非常に似た課題が出てきました。

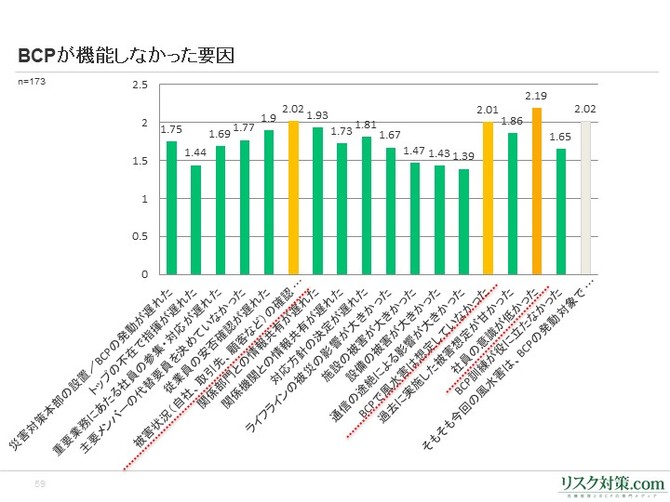

そうですね。BCPが機能しなかった理由については、「社員の意識が低かった」「BCPで風水害は想定していなかった」「被害状況の確認が遅れた」といった項目が高かったわけですが、「風水害は想定していなかった」「被害状況の確認が遅れた」というのは、先ほど説明したように進行災害への対応の課題を表していると思います。

なぜ、大阪府北部地震と同じような結果になったかと言えば、大阪府北部地震は、突発的な地震ではありましたが、出社時間中に起きて、多くの防災担当者が交通機関の中に閉じ込められ、結果的に、風水害などの進行災害と同じように、すぐに災害対応に当たれない状況が生まれたわけです。会社にそのまま行くかどうかの判断が迫られ、会社に行っても全員がそろっているわけではなく、対応にあたれる人数もまばらだった。したがって、「被害状況の確認が遅れた」という項目が高くなりました。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方