2020/01/08

中小企業の防災 これだけはやっておこう

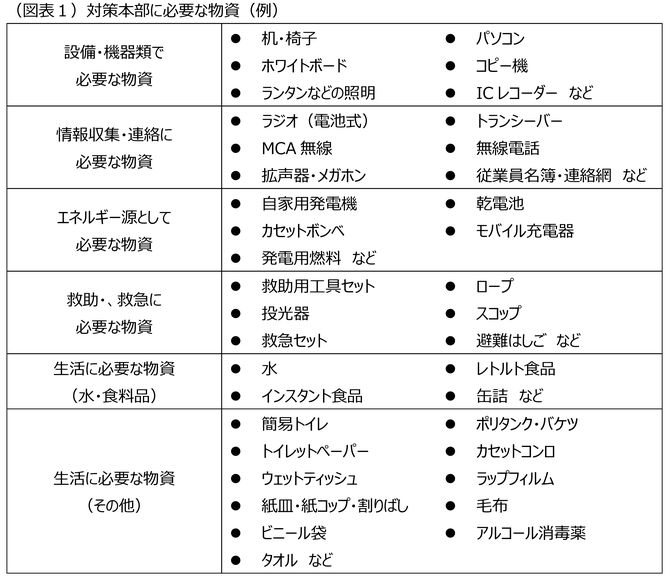

3.対策本部に必要な物資

大災害の発生後、支援物資が届くまでには数日かかります。その一方で、中小企業はその間を持ちこたえながら、復旧作業などを進める必要がありますから、それに必要な物資を準備・備蓄しておくことが重要です。

対策本部として、被災後のさまざまな対応を進めるにあたり必要な物資には[図表1]のようなものが考えられます。自社の規模や業務内容、また拠点の場所などによって必要な物資も異なりますから、実際に被災した場合に何が必要になるか、具体的なイメージを持って選定することが大切です。

選定にあたっては次の点に留意するとよいでしょう。

(1)設備・機器類で必要な物資

[図表1]のリストは、対策本郡を執務スペースとは別の場所、例えば会議室などに設営することを想定しています。総務部や庶務課など、平常時に業務を行うところに設営する場合であれば、準備をする必要がないものも含まれています。対策本部が設営される場所に、すでに置かれている設備・機器類を前提に準備しましょう。

(2)情報収集・連絡に必要な物資

従業員に連絡するための従業員名簿や連絡網は、多くの企業では電子データの形で保存されています。平常時は電子データで連絡先を確認することができますが、被災時には停電でパソコンが使えない、あるいはパソコンが地震で壊れてしまうなどの事態も考えられますから、個人情報保護に注意しつつ紙ベースで準備することも大切です。

またMCA無線や無線電話などの機器類は、その機器類の担当者だけではなく、対策本部のメンバー全員がその使い方を理解し、実際に使えることが重要です。

(3)エネルギー源として必要な物資

自家用発電機はあるが燃料がない、カセットコンロはあるが燃料がない、またラジオはあるが電池が劣化して使えないなどの事態が起こらないように、燃料や電池などは、その備蓄量や使用期限を定期的に確認しておくことが求められます。

(4)生活に必要な物資

大きな地震が発生した後、企業の従業員が一斉に帰宅しようとすると道路などが多くの人で埋まり、警察・消防などの緊急車両が通行できないなどの支障が起こり得ます。また、従業員が徒歩で帰宅すると、余震による建物倒壊や、道路沿いの火災に巻き込まれるという危険にさらされる可能性もあります。

そこで災害発生後、企業は従業員の帰宅を抑制することが求められています。実際、東京都をはじめ一部の自治体では、従業員の一斉帰宅の抑制を事業者の努力義務として条例で定めています。

このような背景から、従業員が自社内にとどまり、しばらく日常生活を過ごせるように、企業は水・食料など生活に必要な物資を備蓄しておく必要があります。

備蓄量について、従来は「3日分の水・食料・その他必要な物資」とされていましたが、最近は首都直下地震や南海トラフ巨大地震など甚大な被害が想定される地震の発生が懸念されていることから「最低3日間、推奨1週間」の備蓄が求められています。また、水・食料には消費期限がありますから、定期的に期限切れのものがないか確認することが必要です。

【ここがポイント】

災害対策本部の活動の成否は、事前準備にかかっています。特に、活動に必要とされる物資については、単に備えておくだけではなく、実際に活用できることが重要です。

1.対策本部の設置場所は、代替するところを含めて再度見直しをする

2.情報収集・連絡に必要な通信手段は、停電となった場合も使えるよう準備する

3.水・食料の備蓄は、「最低3日間、推奨1週間」を目途とする

【参考資料】

「今までなかった!中小企業の防災マニュアル」(労働調査会、筆者編著)

(了)

中小企業の防災 これだけはやっておこうの他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方