土砂災害―6月の気象災害―

メカニズムが複雑で危険度が分かりにくい

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2020/06/07

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

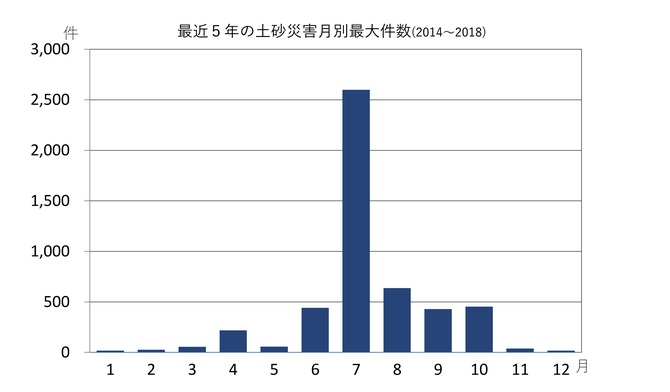

6月は「土砂災害防止月間」に定められている。6月に土砂災害が多いのかというと、必ずしもそうではない。図1を見ると、土砂災害は夏から秋にかけて多いことが分かる。6月は土砂災害シーズンの始まりと言える。

「土砂災害防止月間」は1982年7月の長崎水害で土砂災害が多発したことから、その翌年に制定された。その際、土砂災害の防止に関する啓発活動を行うのに最も適した月間として、土砂災害が最多となる時期ではなく、増えはじめる6月が選ばれたのである。

傾斜のある地盤が重力によって下方へ移動することによって起きる災害全般は土砂災害と呼ばれる。その中には、崖くずれなどの斜面崩壊による災害や、斜面全体が移動することによる地すべり災害、水を含んだ土砂が流下する土石流災害などがある(図2)。

いま掲げた、崖くずれ(斜面崩壊)、地すべり、土石流の3つは、土砂災害をもたらす現象の代表的な3態様であり、土砂災害がこの3種類に分類されることは多い。ただし、用語の使い方で注意すべきことは、「土砂災害」は災害名であって現象名ではないという点である。土砂災害のもとになる現象が崖くずれ、地すべり、土石流などであり、それらは気象(大気中の現象)ではなく地象(地面または地中の現象)に含まれる。

土砂災害のもとになる現象は地象であるが、それを引き起こす原因は気象であることが多い。圧倒的に多いのが大雨であり、傾斜地で大雨が降れば土砂災害の発生を警戒すべきである。そのほか、気象関係で土砂災害を誘発するものに、融雪がある。融雪が関与した土石流災害については、本連載シリーズで既に解説した。

気象以外の現象が土砂災害の原因となることもある。その代表的なものは地震や火山現象であるが、本稿ではそれらには触れない。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方