新着一覧

-

-

-

-

改元GW前にサイバーセキュリティ万全に

今年のゴールデンウィーク(GW)は4月27日~5月6日まで10連休。さらに5月1日には平成から令和への改元も控えている。イー・ガーディアングループのEGセキュアソリューションズの代表取締役を務める徳丸浩氏に、企業の注意点を聞いた。

2019/04/19

-

クラウドから端末まで包括的安全対策

マカフィーは18日、今年の事業戦略説明会を東京都千代田区の霞山会館で開催した。法人向けサイバーセキュリティサービス「MVISION」ではクラウドやIoTへの対応を重視。クラウドから端末まで包括的な取り組みを示した。

2019/04/19

-

-

災害以外もあらゆる危機情報管理・対応

リスク対策.comは9日、東京都千代田区の明治薬科大学剛堂会館ビルで第4回危機管理塾を開催。ローソンでコンプライアンス・リスク統括室長を務める吉田浩一氏が同社のリスク管理について講演した。

2019/04/19

-

-

-

-

家の権利証紛失も権利失わず

一般に「権利証」と呼ばれているものには2種類あります。ひとつは「登記済証」といって、不動産登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書面です。次に売買や抵当権設定をしたりするときに使います。昔からイメージされている権利証はこちらかと思われます。もうひとつは「登記識別情報」といって、登記済証にかわって、新しく発行されるようになった英数字による12桁の番号情報(パスワード)のことです。通常は登記識別情報通知書として手元にあり、目隠しのシールが貼られています。ちなみに、2005年に「登記済証」は「登記識別情報」に切り替わっています。これらは再発行されません。

2019/04/17

-

電子政府化へクラウド安全性評価確立を

ソフトウェアの著作権保護に関する調査研究、啓発活動を進めている、IT企業を中心とした非営利団体のBSAは16日、カンファレンス 「デジタル・ガバメントの未来と世界の潮流~デジタルファースト実装に向けて~」を東京都千代田区の衆議院第一議員会館で開催。平井卓也IT担当大臣も出席し、電子政府の推進に向けた講演が行われた。

2019/04/16

-

-

-

-

第5回 危機管理塾【2019年5月14日開催】

防災・BCPの実務者向け勉強会である「第5回危機管理塾」は、5月14日(火曜日)午後5時から、千代田区紀尾井町の剛堂会館ビル1階会議室にて開催いたします。

2019/04/13

-

都本庁職員半数が五輪中オフピーク出勤

東京都は12日、2020年の東京オリンピック・パラリンピック期間中の交通混雑緩和のため「都庁2020アクションプラン」を公表した。大会期間中の都としての具体的な取り組みで、職員の時差出勤やテレワークの実施、備品の納入を行わないなどの措置をとる。

2019/04/12

-

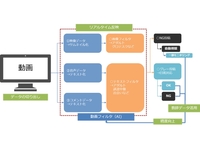

AI音声処理活用動画監視フィルター

イー・ガーディアンは11日、AI(人工知能)による音声処理技術を用いたサービスを提供するHmcomm(エイチエムコム)と連携し、AIを活用したリアルタイム動画監視フィルターの共同開発を行うと発表した。動画配信サービスを手がける企業などに提供し、不適切な音声を含んだ動画の排除などに役立てる。

2019/04/12

-

JVOAD、昨年の災害支援などを報告

特定非営利活動法人・全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)は11日、賛助会員企業・団体向け勉強会・公開イベント「頻発する災害、被災地の社会課題に対する企業の対応を考える」を東京都千代田区のかがやきプラザで開催。最近の活動や会員企業からの報告などが行われた。

2019/04/12

-

-

-

企業サイトと内部システム脆弱性診断

アライドテレシスは11日、主に企業向けのクラウド型サイバーセキュリティサービスとして「Net.CyberSecurity(ネット・ドット・サイバーセキュリティ)」を5月から提供開始すると発表した。企業のサイトと内部システムの脆弱性を診断。修正方法の提示も行う。

2019/04/11

-

-

-

地震や津波で逃げ込めるシェルター

セコムは地震や津波など災害時に身を守るための「あんしん防災シェルター」の販売に注力している。外部からの耐衝撃のほか防水性も確保したシェルターで、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会主催の「第5回ジャパン・レジリエンス・アワード」の企業・産業部門で優秀賞を受賞した。

2019/04/10

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)