安心、それが最大の敵だ

-

最終回:偉才・嘉納治五郎の知られざる一面

NHK大河ドラマ「いだてん」に 触発されて講道館創始者・高等師範学校(現筑波大学)校長嘉納治五郎のエピソードを探してみた。その一部を紹介したい(先の連載記事で嘉納論最終回を約束しておきながら破約になったことをお詫びする)。

2019/10/28

-

1000年前・鎌倉時代の関東大水害

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人と栖(すみか)と、又かくのごとし。…朝(あした)に死に、夕べに生るるならひ、ただ水の泡にぞ似たりけり…」

2019/10/21

-

飢饉・飢餓の歴史を振り返る

「飽食時代」といわれる今日、「大旱魃(だいかんばつ)」「飢饉(ききん)」「飢餓」といったおぞましい言葉は「死語」になったのであろうか? 確かに「災害列島」日本の現状だけに限ってみれば「死語」になったように見けられる。しかしながら、戦前はもとより、戦後の高度経済成長期以降でも「飢饉」「食糧不足」は日本国民を襲ったのである。

2019/10/15

-

北海道開拓の父、米国人ケプロン

「北海道の雄大な景観(ランドスケープ)にはアメリカ的な雰囲気が感じられる」。こう語る内外からの観光客が少なくないという。なぜか? 明治維新以降、北海道の開拓・殖産興業・高等教育はお雇いアメリカ人が中心となって推進されたのである。ここに他府県とは異なる大きな特徴がある。その中心人物こそがホーレス・ケプロンなのである(以下、「北海道の歴史」(山川出版社)、「お雇い外国人 建築土木」(村松貞次郎)などから引用する。

2019/10/07

-

お雇い外国人ミルン、日本の地震・耐震構造学の父

明治新政府は殖産興業と軍備強化を国策の2大柱に据えた。だが、近代的な産業・軍事・医学・法律・教育方面の知識は比較にならないほど遅れており、その一方で欧米列強の政治・経済的圧力は高まる一方だった。そこで「近代化を急げ」との掛け声の中、薩長閥の新政府は欧米から「お雇い外国人」を招いて欧米への「追いつけ追い抜け」政策を推進した。

2019/09/30

-

内務技師・青山士の晩年と死

戦前の内務省土木局を代表する技師(技術官僚)の一人、青山士の生涯を簡単にスケッチしてみよう。青山は現在の静岡県磐田市に生まれ、東京帝国大学工学部卒業と同時にアメリカに渡り、パナマ運河開削工事に唯一の日本人土木技師として従事した。その技術力や人格はアメリカ技術陣からも高く評価された。7年半従事した後、帰国し内務省技師となった。荒川放水路開削(東京都)、鬼怒川治水事業(茨城県など)、大河津分水改修工事(新潟県)などの大事業を手掛けた。その後内務省技監(技術官僚最高ポスト)、土木学会会長を務めた。青年時代に無教会主義クリスチャンの内村鑑三の影響を受け土木事業に天職を見出した。終生、無教会主義のクリスチャンであった。

2019/09/24

-

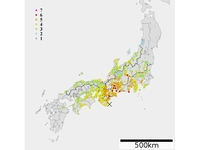

太平洋戦争下、隠ぺいされた大地震と大被害

昭和19年(1944)12月7日の昭和東南海地震と翌20年(1945)1月の三河地震は、軍部によって報道管制が敷かれ完全に隠ぺいされた。当時、日本は太平洋戦争の最中であり、しかも敗色が濃厚となっていた。軍部は軍需工場の被害状況などの情報が連合国に漏れることを恐れ、情報を統制した。新聞・ラジオ報道を禁じたのである。昭和東南海地震は翌8日がマレー半島侵略3周年(大詔奉戴日)ということもあり、戦意高揚に繋がる報道以外の情報はより一層統制された(12月8日の各紙1面トップは、いずれも昭和天皇の大きな肖像写真および戦意高揚の文章で占められている)。言論・報道の自由などどこにもなかった。

2019/09/17

-

反骨の川柳作家、鶴彬

「昭和探偵 昭和史をゆく」(半藤一利、PHP文庫)中の<「街頭の抵抗者」鶴彬(つるあきら)>を再読し感動を新たにした。鶴彬の反骨精神にみちた短い生涯を是非読者の皆様にも知っていただきたくなった。以下、「昭和探偵 昭和史をゆく」など関連文献から適宜引用する。

2019/09/09

-

明治維新は薩長による「暴力革命」

「明治維新とは何だったのかー世界史から考える」(半藤一利・出口治明対談、祥伝社)を通読した。本連載では、先にご両人の対談は取り上げている。「世界史としての日本史」(小学館新書)で、「天皇制」をめぐる対談を紹介した。

2019/09/02

-

明治期お雇いオランダ人技師、ファン・ドールン

ファン・ドールンの銅像(本山白雲作)が福島県の猪苗代湖北西湖畔の日橋川・十六橋の傍らに湖面を見つめて立っている。この立像は明治初期にお雇外国人として招へいされたオランダ人技師中で最初に建立された。80年以上を経過した今日も、銅像の発する威光はいささかも衰えを見せていない。第二次世界大戦の最中、銅像が政府の命令で金属供出にさらされそうになった際、地元の農民等が銅像を足元から切り離して地中に隠し、戦後になって再び台座に納めた。戦時中の勇気ある行為はよく知られた逸話だが、安積疏水(あさかそすい)の恩恵を受ける地元民のドールンに対する敬愛の念をあらためて伝える。

2019/08/26

-

「日本人と愛国心」憲法改正は軍をつくること

「日本人と愛国心」(半藤一利・戸高一成両氏の白熱の対論、PHP文庫、2014年刊)。

2019/08/19

-

「ハムレット」から読み解く苦境の心理

「そもそも芝居というものは今も昔も言わば森羅万象を鏡に映して(Mirror up to nature)善悪にそれぞれの姿を描いて示し各時代の社会の姿をくっきりと映し出すことだからね」。(市河三喜、松浦嘉一訳)

2019/08/05

-

文豪夏目漱石の理科的頭脳・再々説

「漱石論」は、没後100年を超えた今でも、お堅い専門図書・研究論文から末裔によるくだけた読み物に至るまで屋上屋を架すといえるほど氾濫している。まさに「漱石産業」の観を呈している。本稿を書くに当たって注目した2人の学者の「漱石論」を考える。いずれも漱石の「理科的な頭脳」に着目した名論卓説である。まず「内と外からの夏目漱石」(平川祐弘東大教授・文学者)の「理科的な漱石」から引用したい。

2019/07/29

-

鬼怒川決壊から4年、洪水と治水の歴史

今年も洪水の季節を迎えた。私は洪水問題を考える時、東大名誉教授高橋裕氏の名著「洪水論」の一節を思い出すことを常とする。

2019/07/22

-

利根川東遷論、背景に足尾銅山鉱毒

私は河川の文化や洪水史に関心を抱くものとして、全国の主要河川は踏破したと考えているが、郷里の大河である利根川には今なお強い関心と愛着を持ち続けている。利根川は関東平野のほぼ中央部を南東へ流れ銚子市で太平洋に注ぐ。長さ322キロ。その流域は1都5県にまたがり、流域面積は1万6840平方キロで日本最大である。

2019/07/16

-

千葉県が生んだ気骨の言論人、越川芳麿

千葉の銚子が生んだ「知られざる」新聞記者の思想と生涯を紹介したい。越川芳麿(1906~82)の人と思想に関心を持つようになったのは、筑波大学の「歴史地理学調査報告、第10号」に掲載された水谷悟氏の論文「『極東新聞』と越川芳麿―一地方新聞から見る昭和期の銚子」を読んでからである。水谷氏の新資料発掘と調査批評さらには『房総歌人伝』(田辺弥太郎)の「越川芳麿」などを参考にしながら、気骨の言論人・越川芳麿の人生を確認したい。

2019/07/08

-

<大地震への心得>と<水害にあった時>

今年も、「水(水害)の季節」がやって来た。近年、洪水が各地で頻発している。地震は「忘れたころにやって来る」という。常時備えが不可欠である。今号では、防災・減災に取り組む研究機関や全国ネットワークが作成した<大災害への心得>や<被害に遭った際の対応>について紹介してみたい。引用する資料は、一般の方々の理解に配慮した身近なネタで分かりやすい記述となっている。これは重要なことである。

2019/07/01

-

災害列島日本、平成は大災害が多発

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人と栖(すみか)と、又かくのごとし。…」。言うまでもなく「方丈記」(鴨長明)の冒頭部分である。鎌倉初期の名だたる随筆であり、人生の無常観を活写した文学作品として知らない人はいない。この著名な作品は、また傑出した「災害文学」とも言えるもので、同時代の都・京都を襲った地震・風水害・火災を活写してやまない。生き地獄とも言える描写も少なくないのである。

2019/06/24

-

嘉納哲学、「精力善用」「自他共栄」を考える

講道館柔道の創始者で東京高等師範学校(現筑波大学)長を20年余りもつとめ同校を日本教育界の「総本山」にまで押し上げた「日本オリンピックの父」嘉納治五郎については、本連載でたびたび取り上げてきた。これは東京オリンピック大会が来年に迫っていることやNHK大河ドラマ「いだてん」の主要人物として登場していることに影響を受けたためと言っていい。そこで今回は哲学者でもある嘉納の根本理念「精力善用」「自他共栄」を考えて我が「嘉納論」の最後としたい。

2019/06/17

-

東京五輪セーリング会場、津波避難は困難

桜田義孝東京オリンピック・パラリンピック担当大臣が、東日本大震災の被災者の神経を逆なでするような失言をして更迭された。同大臣はそれまでにも失言や意味不明な国会答弁を繰り返しており、更迭は遅きに失したといえよう。だが今回取り上げるのは、来年(2020年)の東京五輪関連といっても、桜田辞任問題ではなく、セーリング会場が万一津波に襲われた場合は避難は困難とのショッキングな情報である。

2019/06/10

-

嘉納治五郎、五輪初参加と「英文日記」

東京オリンピック大会が来年に迫り、チケットの抽選販売やNHK大河ドラマ「いだてん」によりムードは高まりつつあるようである。以下は、1世紀余り前のオリンピック物語である。

2019/06/03

-

前回五輪の目前に東京を襲った大渇水

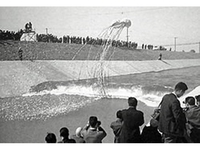

昭和39年(1964)、アジアで初めて開催された「世紀の祭典」東京オリンピック大会が、長引く異常気象のため中止のやむなきに至る危機性をはらんでいた史実をご存知だろうか。この異常気象とは何か? 大渇水である。「昭和の一大水飢饉」である。以下、拙書「砂漠に川ながる、東京大渇水を救った500日」(ダイヤモンド社)や水資源機構資料を参考にする。

2019/05/27

-

嘉納治五郎の精神「自他共栄」再々説

本連載では嘉納治五郎(1860~1938)をすでに数回にわたって取り上げてきた。嘉納の高潔な精神に魅かれるからである。嘉納の略歴を改めて記せば、講道館柔道の創始者であり、学習院教頭をはじめ、第五高等中学(現熊本大学)・第一高等学校(現東京大学)・高等師範学校(東京教育大学を経て現筑波大学)の校長を歴任した、教育者であった。教育を「天職」とする知識人であった。

2019/05/20

-

明治政府が急いで作った「天皇制」

元号が平成から令和に代わったことを契機に、天皇制を論じた図書数冊をあらためて読んでみた。初めて読んだ「世界史としての日本史」(小学館新書)に教えられることが多く、本稿に選んでみた。

2019/05/13

-

2.26事件、技監青山士、「朝日」襲撃

昭和11年(1936)2月26日未明、降り積もった雪を踏みしめて、陸軍大尉野中四郎ら皇道派青年将校20人に率いられた叛乱軍1400人は武装して、首相官邸、内大臣(天皇を補佐する大臣)私邸、侍従長私邸、蔵相私邸、教育総監私邸などを次々に襲った。内大臣斎藤実、蔵相高橋是清、教育総監渡辺錠太郎は殺害され、侍従長鈴木貫太郎は重傷を負った。首相岡田啓介、前内大臣牧野伸顕は危うく難を逃れた。

2019/05/07

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)