自然災害

-

動きやすい対策本部のディテールを随所に

1971年にから、、50年以上にわたり首都圏の流通を支えてきた東京流通センター。物流の要としての機能だけではなく、オフィスビルやイベントホールも備える。2017年、2023年には免震装置を導入した最新の物流ビルを竣工。同社は防災対策だけではなく、BCMにも力を入れている。

2024/04/12

-

民間企業の強みを発揮し3日でアプリ開発

1月7日、SAPジャパンに能登半島地震の災害支援の依頼が届いた。石川県庁が避難所の状況を把握するため、最前線で活動していた自衛隊やDMAT(災害派遣医療チーム)の持つ避難所データを統合する依頼だった。状況が切迫するなか、同社は3日でアプリケーションを開発した。

2024/04/11

-

組織ごとにバラバラなフォーマットを統一

1月3日、サイボウズの災害支援チームリーダーである柴田哲史氏のもとに、内閣府特命担当の自見英子大臣から連絡が入った。能登半島地震で被害を受けた石川県庁へのIT支援要請だった。同社は自衛隊が集めた孤立集落や避難所の情報を集約・整理し、効率的な物資輸送をサポートするシステムを提供。避難者を支援する介護支援者の管理にも力を貸した。

2024/04/10

-

目指すは「全員防災」デロイト トーマツ グループの防災教育

2024年4月の危機管理塾は4月26日16時から行います。今回の発表者は、デロイト トーマツ グループの平井美那子氏です。

2024/04/09

-

BCPの目的は「人命第一」なのか?

BCPで規定した計画と現実との間のギャップを、多くの企業に共通の「あるある」として紹介し、食い違いの原因と対処を考える本連載。第2章では「BCPの実効性、事業継続マネジメント、発生コスト」のなかに潜む「あるある」を論じています。前回は初動・災害対策本部について言及しましたが、今回は事業継続戦略の「あるある」を取り上げます。

2024/04/09

-

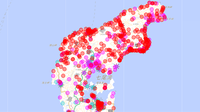

自衛隊員の直接入力で情報連携がより早く

1月1日の能登半島地震発生から約30分、防災科学技術研究所の伊勢正氏は内閣府に向かっていた。災害時情報集約支援チーム(ISUT)の一員として、石川県庁を支援するためだ。同日中に馳浩石川県知事らとともに石川県庁に到着。自衛隊や消防、警察の実動部隊が集め、紙の地図上に集約した通行可能道路の情報を、さまざまな防災関係機関で活用できるよう電子地図上に整理していった。

2024/04/09

-

リスク管理の基本を学ぶ

事業活動を続ける限りリスクをゼロにすることはできない。また、企業価値を高めようとすると、リスクを積極的にテイクしなければならない。そして、リスクをいかに効果的に管理するか、つまり、利益発生の確率を高め、損失発生の確率を抑制することが「リスク管理」の機能といえる。

2024/04/04

-

国土健全化と知識創造に果たす能登の役割大きい

震災からの復興は被災地だけの問題ではなく、日本全体の問題です。能登半島復興の意味は、これからの日本の経済社会はどうあるべきかと一対で考えないと答えが出ません。日本の人口が減少に転じたいま、震災復興のあり方とは。「空間経済学」の第一人者で京都大学経済研究所特任教授の藤田昌久氏に、この問いをひも解くヒントを聞きました。

2024/04/03

-

まだ届かない水道 「3カ月で風景ほとんど変わっていない」

能登半島地震から3カ月目前の3月27日、珠洲市飯田地区と蛸島地区を訪ねた。眼前に広がる多数の倒壊した家屋よりも深刻な問題は、水道だった。

2024/04/02

-

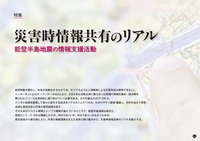

能登半島地震の情報支援活動

少子高齢化が進む社会、かつてのような人海戦術による災害対応は期待できません。デジタル技術を駆使して被害状況を素早く把握、分析を加えて共有し、組織間の意思疎通を円滑にして活動を効率化する。そのためのシステム開発とインフラ構築が進んでいたところに、能登半島地震は起きました。IT/DXはどう機能したのか。災害時情報共有のリアルを取材しました。

2024/04/01

-

機器拡張性と長時間バックアップに優れたUPS

オムロン ソーシアルソリューションズは、EIA規格“1U”準拠の薄型設計と、厳しい温度環境下でも使用できる耐環境性を備えた無停電電源装置(UPS)「BVシリーズ」から、接続機器の拡張性と長時間バックアップに優れた「BV100シリーズ」(BV100REM/BV100REX)を販売する。

2024/03/29

-

48時間水没実験で「無浸水」の車両浸水防止カバー

ウェーブロックグループのイノベックスは、ゲリラ豪雨や大雨などを原因とした浸水被害からトラックなどの商用車を守る、耐浸水性に優れた車両浸水防止カバー「ウォーターセーフ」(特許出願中)を販売する。防災関連商材を製造販売するちふりや工業と共同開発したもの。減災と事業継続に有効な商品として提案する。

2024/03/28

-

過疎高齢化地域の古い家屋の倒壊をどう防ぐか

能登半島地震の死者のほとんどは、倒壊した建物の下敷きになって命を落とした。珠洲市や輪島市の耐震化率は50%程度と、全国平均の87%に比べ極端に低い。過疎高齢化地域の耐震改修がいかに困難かを物語る。倒壊からどう命を守るのか。伝統的建築物の構造計算適合性判定に長年携わってきた実務者に、古い家の耐震化をめぐる課題を聞いた。

2024/03/28

-

衛星通信とマイクロドローンを活用した災害救助

岐阜県岐阜北警察署はこのほど、Starlink(スターリンク)衛星通信とマイクロドローンを含む複数機の目的別ドローンを活用した災害救助訓練を実施した。ドローン販売・点検業務を手がけ、同署と災害協定を結ぶ昭和テックが実施主体となり、ディープテック領域のシステム開発を行うCasley Deep Innovations(キャスレー)や、ドローン設計・開発を手がけるVFR、Spicy Drone Kitchenが支援に加わって行われたもの。

2024/03/28

-

IP65準拠の全天候型ポータブル電源

ポータブル電源ソリューションを提供するBLUETTIは、IP65準拠の防水・防塵性能を備えた全天候型ポータブル電源「AC240」を販売する。安全で信頼性の高いリン酸鉄リチウム電池(LFPバッテリー)を備え、最大100%の放電深度まで出力できるほか、電力容量の増加、並列接続、急速充電などに対応するもの。

2024/03/27

-

石川・和倉温泉の共同浴場「総湯」が再開

能登半島地震で休業していた和倉温泉の共同浴場「総湯」が3月26日に再開した。1月2日から復旧に向けて動き出し、念願の再開。 2024年の元日以来の営業となった。

2024/03/26

-

福祉避難所はどこまで機能したのか

内閣府や自治体が定める福祉避難所マニュアルの多くは、施設の被害が軽微で、ライフラインの停止も3日程度、職員もある程度参集してくることが前提になっています。しかし、能登半島地震における福祉避難所の苦闘を考えると、現在のマニュアルでは到底太刀打ちできません。今回の地震で浮き彫りになった課題と今後の方向性を考えます。

2024/03/25

-

能登半島地震から浮上した問題と復興への視点

能登半島地震の何が被害を拡大させたのか、防災システムの何が機能し何が機能しなかったのか、震災から立ち直るためには何が必要なのか。金沢大学の青木賢人先生とともに地震から3カ月を振り返り、現状の防災体制や災害対策を反省するとともに、これから始まろうとしている復興へのまなざしを通じてレジリエンス社会のあり方を考えます。

2024/03/23

-

グループすべての備蓄品をクラウドで一元管理

防災・BCP支援のレジリエンスラボとIT開発の明電システムソリューションはこのほど、災害備蓄品管理システム「備蓄コンシェルジュ」の提供を開始しました。クラウド上で組織全体の備蓄データを一元管理するサービス。入出庫時の入力や在庫、不足の確認などをスマートフォンで行えます。

2024/03/22

-

4社に1社が不正に関与?AIによる企業不正の対処法を徹底解説

4月のESGリスク勉強会の発表者は、AI技術を駆使した自然言語処理により様々なデータ解析を展開する株式会社FRONTEOビジネスインテリジェンス事業本部副本部長で公認不正検査士でもある早川徹也氏です。

2024/03/21

-

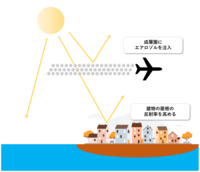

気候工学:新しいテクノロジーは人類を気候危機から救えるのか

気候システムに対して工学的な介入をすることによって気候変動による影響を回避しようとする「気候工学」が注目を浴びています。

2024/03/21

-

対岸の山火事は"対岸の火事"か?

今回は気温上昇が引き起こす脅威として「山火事」を紹介します。湿度の高い日本では森林火災は起きにくいと言われていますが、過去の経験が当てはまらないのが、気候変動がもたらす災害の特徴。ひとたび大きな山火事が起きれば都市火災と同じような被害が出る可能性があり、とくに人の健康や旅客・貨物輸送への影響はビジネスにも深刻です。

2024/03/21

-

早春の嵐――3月の気象災害――

3月の気象の特徴を一言で述べよと問われたら、何と説明するか。「天気が変わりやすい」「周期変化」「気温の変化が大きい」などの説明が並びそうだ。風についてはどうか。3月は風が強いというイメージを抱いている読者はおられるだろうか。本稿では、気候表に基づき、春の風の吹き方について考察してみる。

2024/03/20

-

生活再建まだこれから「復興時間かかる」

3月15日、のと里山海道の下り方面が一方通行ながら全線復旧。翌16日には北陸新幹線が敦賀に延伸しました。がれきの撤去や仮設住宅建設の遅れが指摘される能登半島地震の被災地で、復旧・復興の加速化が期待されています。本紙記者はその直前の3月14日、被害の大きかった輪島朝市周辺を歩きました。現状を報告します。

2024/03/17

-

第244回:緊急事態下でのコミュニケーションに関する実態調査(2024年版)

今回紹介するのは、緊急事態下でのコミュニケーションに関する実態に関する調査報告書。緊急事態におけるコミュニケーションのためのシステムもSaaS(Software as a Service)化が進んでいる状況が示されている。

2024/03/13

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)