2016/10/27

従業員の命を守る「職場の医学」

B:Breathing(呼吸)の評価と処置

気道から吸い込まれた酸素が肺から血液に取り込まれます。呼吸に伴う胸やお腹の動きを観察します。ゆっくりと穏やかな呼吸でしょうか?苦しそうに肩で息をしていませんか?

時計を見ながら呼吸回数を数えてみましょう。胸やお腹が膨らんでから元に戻る動きをまとめて1回と数えます。理想的には1分間測定しますが、慌ただしい現場での簡便法として15秒間測って4倍する方法もあります。正常な呼吸回数は15回/分前後であり、10回/分以下1秒に(6回)は少なく、20回/分以上(3秒に1回)は多い(呼吸が速い)と表現されます。

Bの異常に対する処置の中で、現場で一般人(特別なトレーニングを受けていない非医療従事者)ができることは限定的です。もし、やるならば、①傷病者の一番楽な姿勢をとらせる(臥位が良いとは限らない、例:心不全や喘息発作では頭を上げて座らせた姿勢が楽な場合もある)②、酸素投与(職場にあって使用方法などが把握できていれば)③傷病者の様子を継続的によく観察することです。

C:Circulation(循環)の評価と処置

全身への循環に異常が出た場合、つまり血圧が下がったときによく見られるのは、顔色が青白くなり、全身に冷や汗をかいている状態です。皮膚を触ると冷たく、じっとりと湿っています。

脈を触れ、速くないか遅くないか? また触れ方が弱くないかを観察します。

Cの異常に対する処置の中で、現場で一般人(特別なトレーニングを受けていない非医療従事者)ができることも限られます。①傷病者を臥位(横にする)にする、②傷病者の様子を継続的によく観察することです。

D:Dysfunction(意識、脳や神経の機能)の評価と処置

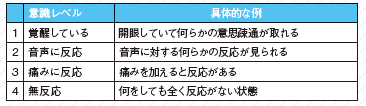

呼びかけに対する反応を見ましょう。覚醒していて何らかの意思疎通を取ることができれば概ね意識は良好です。呼びかけに反応があるのか? 痛み刺激に反応があるのか? それとも反応がないのかを見ます。

意識が悪いと気道(ABCDE(F)のA)が塞がってしまう可能性があるので回復体位にします。

四肢の動きはどうでしょうか?脳の病気(例:脳梗塞や脳出血)では片方(右か左)の手足の動きが悪くなったり全く動かなくなることがあります。傷病者の様子を継続的によく観察しましょう。

- keyword

- 従業員の命を守る「職場の医学」

従業員の命を守る「職場の医学」の他の記事

おすすめ記事

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方