2019/06/18

本気で実践する災害食

NPO法人は行く前からお世話をしてくれた

(1) 初回の電話対応がすでに違っていた

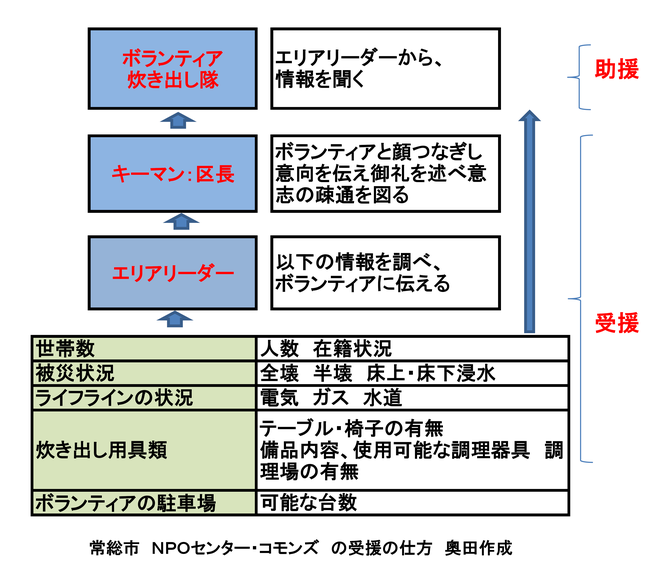

ボランティアセンターでは、炊き出しの場所や用具の有無、避難者の世帯数、被災状況、ボランティアの駐車場と可能な台数まで詳しく教えてくれました。ボランティアにとっては喉から手が出る貴重な情報です。こうした情報を提供してくれたのはエリアリーダーという地区の人でした。(図の一番下)

(2)区長が意思疎通の役割を担っていた

その上にキーマンとなる区長がいて、現地ではボランティアと顔つなぎをしてくれます。区長は現地の住民の意向を代弁し、同時にボランティアの活動状況を住民に伝える意志疎通の役目を担っていました。

(3)現地入りしたらすぐ待ち受けてお世話した

当日、現地入りすると、仲人役が指定の場所にやって来ました。現場へ行く前に、必要なものを調達して持って行くようにと言われ、それらが入手できる方法や注意事項を説明してくれました。

その説明に従い、次の仲人役となる「助け合いセンターJUNTOS(水海道守下町)」へ向かい、以下の物をもらい受け積み込みました。

・ガスボンベ(10キログラム×2本)

・炊飯器(5升炊き×2台)

・ペットボトルの水(1箱2リットル6本入りを5箱)

東京から出向いたので荷物が少なくて済み、無駄がなく大変助かりました。このような助けはとてもありがたいものです。

炊き出し現場についての詳細な情報をもらう

■第1現場「生涯学習センター駐車場での炊き出し」

いよいよ、炊き出し場所へ。現地には水道はありましたが、水圧がかなり弱く散水用でした。調理はペットボトルの水を利用しました。生涯学習センターは被災し閉鎖していましたから、ガス、電気も使えません。調理用のテント、テーブルは自分たちで用意するようにとのことでした(ただし、食事用のテーブル、イスなどの用意はありました)。そして、区長のHさんが広報などで協力しているので当日挨拶してくださいとのことでした。

■第2現場:諏訪神社境内での炊き出し

ここでも第1現場と同じように詳しい情報が伝えられました。

両地区とも今回の水害で浸水し、現在も在宅避難の方々が多い地域です。服装など炊き出し中の衛生面での注意もありましたが、ここでは省略します。

ライフラインの状況も詳しく説明してくれました。

・停電は9月16日市内全域で解消。ただし、一度水に浸かった電化製品やコンセントは漏電の危険があるので、安心確認するまでは使用しないように注意を呼び掛けている。

・水道は9月24日に浄水機能が仮復旧。水質検査の結果、飲むことも可能。

・ガスはプロパンガスにて支障なし。

炊き出し場所と食べる対象(受援者)の決定

炊き出し場所と食べる対象者は、NPO法人が直接指定しました。

すなわち、常総市での炊き出しは場所による偏りが大きいため、支援が広く行き当たるように窓口を一本化し、日程、場所の調整を行っていたのです。

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方