2019/07/16

安心、それが最大の敵だ

江戸川流頭部の棒出しの意味

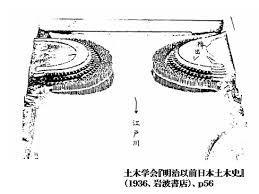

江戸川の流頭部に設置されていた棒出し(江戸川の最上流部の左右両岸から突出して流量を抑えていた巨大な水制)は利根川東遷の真相を知るうえで、非常に重要な意味を持つ、と小出博士は指摘する。

この棒出しは、江戸後期天保年代に、江戸川右岸下流の二号半領(現埼玉県松伏町から三郷市、旧水郷地帯)の農民の要求を入れて創設された、とされる。江戸川の洪水が二号半領の排水を悪化させたためである。これに対して上流側の栃木県上都賀郡一帯は、渡良瀬川下流部の流水の疎通が害されて、洪水が停滞して水害が頻発するとの理由を挙げ、その創設に反対し、棒出しの幅を18間(約32メートル)以下に狭めないとの条件で、設置を認めたいきさつがある。はじめ乱杭を川べりに打ち込んで川幅を狭めていたが、後には堤防を突き出し、法面に3段の石枠を入れ、先端には長い太い杭を打っていた。

明治初期になって棒出しが強化される。明治8年(1875)枠を廃止して石張りに強化した。流れの自然に反する水理構造物であるから、洪水のたびに破損し、明治8年の改修は破損の復旧改良であったようだ。しかしその後17年(1884)、18 年(1885)、29年(1896)に改修が加えられ、31年(1898)には石材とセメントを用いて河床を埋め、幕末から明治初年には26~30間(約46~53メートル)はあったらしい棒出しの幅を、ついに9間強(約16メートル)に狭めている。

明治年代の中頃、江戸川流頭(関宿)の棒出しを著しく強化する背景には、足尾銅山鉱毒事件のまん延を恐れた政府の事情があることを見逃してはならない。明治20年代の後半から30年代の前半は、足尾銅山鉱毒事件が起こって、全国民の目が渡良瀬川流域の被害地に注がれた時期である。そして鉱毒は江戸川下流や下利根川にも余波として広がりつつあった。明治政府は鉱毒水が江戸川を下り、東京府下(当時)に氾濫することを恐れ、棒出しを強化しながら渡良瀬川河口(利根川への合流部)を拡幅して、利根川の流れが逆流しやすいようにしたのである。そして幕末から明治初年にかけて、「江戸川を利根川本川とし、これに洪水主流を排疎すべきである」との大方の識者(民権家田中正造もその一人)の見解を無視して、明治政府は中下利根川を主流として銚子に落とす「東遷物語」を完結する。

このように政府をして利根川東遷を強調し強行せしめたのは、足尾銅山鉱毒事件のまん延化であったが、政府はこれを江戸幕府以来の事業であると位置づけ、帝国議会の答弁でも、当時のオランダ人お雇工師の意見を逆手にとって、幕府による利根川開発の延長線に過ぎないと強弁を繰り返した。明治33年(1900)利根川改修の第1期工事が下流を中心に推進され、第3期が終了するのが昭和5年(1930)である。赤堀川を拡張し、権現堂川を閉め切った。同時に、大正末期には上流のダムと中流域の遊水地を組合わせた洪水調節の政策が取り上げられるようになる。政府による河水統制事業である。

大正時代から昭和初期になって、利根川本川の洪水の大部分は銚子に流れるようになり、利根川東遷の「物語」はようやく現実的に完結する。だが下流部に当たる手賀沼や印旛沼では洪水のたびに激流が逆流して流れ込み、生命や財産を奪われ続けるのである。上中流域の洪水を下流に押し付けたのである。

参考文献:「利根川治水論考」(吉田東伍)、「利根川治水史」(栗原良輔)、高橋裕氏・大熊孝氏の論文・図書、「利根川と淀川」(小出博)、国土交通省(旧建設省河川局)資料。

(つづく)

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方