2020/02/04

WITHコロナのBCP

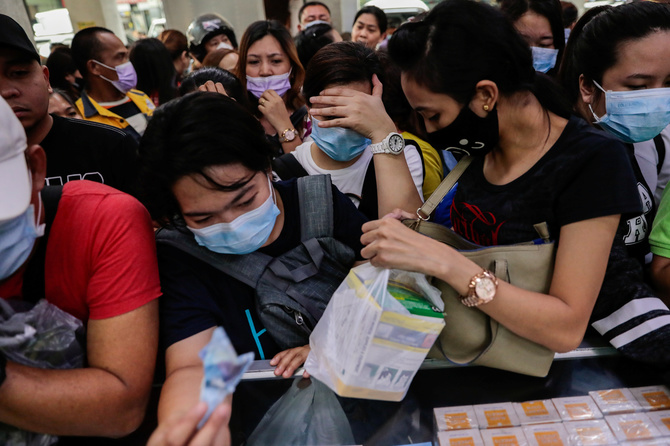

感染爆発の可能性を考える

Q3 この先はどうなるのですか?

今後どうなっていくかは、いくつかの可能性が考えられます。楽観視をするならば、SARSのように病気もウイルスも世の中から消えてしまう。コロナウイルスは変異が早いのが特徴ですが、SARSコロナウイルスの場合、人間にダメージを与えたあと、もう一回変異し、人にくっつきにくくなって動物に戻ったという考え方があるんですね。

いま、世界中どこを探してもSARSコロナウイルスはみつかりません。肺炎のような病気があるとSARSを疑ってみるのですが、みつからない。MERS流行のときも最初はSARS発生が疑われましたが、そうではなく新しいウイルスによるものでしたし、今回も新しいコロナウイルスだったわけです。ただ、今後どうなるかは現時点ではわかりません。

あるいは、MERSのように、かかった人は重症化しますが、それほど人に広がりやすいウイルスではないので、ズルズルと居座り続けることもあり得ます。それから、もしかすると2009年の新型インフルエンザのときのように、爆発的感染が起きるかもしれません。しかし、結局あたり前のインフルエンザウイルス(季節性インフルエンザ)となりました。

新型インフルエンザ2009年の病原体は比較的早い時期にわかったのですが、死亡者が多数いて、そこから周囲に広がり、次第に軽く済む人も多いことがわかってきました。死亡者の持っていたウイルスと軽症者が持っていたウイルスが同一で、かつ両者の間に接点がない。ということは、いつの間にかうつり始めている。それが世界に広がるスタートでした。

そして新型インフルエンザは人から人へすごい勢いで広がり、あたり前のインフルエンザになりました。大多数がかかるようになると一定数の重傷者や死亡者が出る半面、簡単に治ってしまう人も重傷者をはるかに上まわって増えるわけですね。

今回の新型コロナウイルスはまだそこまでには至らず、接点が明らかな人の間でうつっている段階です。しかし、少し例外が出始めている。予断を許さないところなのです。

Q4 病原毒性はどのくらい強いのですか?

新型コロナウイルスが引き起こす肺炎の患者は、現時点で6000人ほど。うち死亡者が120~130人出ています(※2月2日時点で感染者は1万7000人超、死亡者は300人超となっている)。症状が軽い人もいるはずですが、軽い人までは検査が行き届かない、というより診断の必要がなく、よくわからない段階です。今後はそこもみていかないといけないでしょう。

比較でいえば、たとえば季節性インフルエンザは日本中で1シーズンに多いと千数百万人、少なくても数百万人がかかります。そして、流行によって差がありますが、おおむね1万人~2万人が亡くなっています。多くの人がかかるので死亡者も多くなるわけですが、この毎年のインフルエンザに比較すると、新型コロナウイルスは罹患者、死亡者ともに、現時点ではとても少ない。

致死率でいえば、現在は2%くらいです。これはちょうど麻疹と同じくらい。SARSは8000人くらい患者が出て、うち10%が亡くなりました。MERSの患者は2500人くらいで、約30%が亡くなっています。

こうしたことから、いまの段階では、普通の生活をしている人にとって大きな心配をしないといけない状況にはなっていません。ただし前述のとおり、今後どうなっていくかはわからない。私たちは緊張感をもって注視しているところです。

Q5 感染力はどのくらい高いのですか?

これについても「人にうつりにくいがかかったら重い」「人にうつりにくくかかっても軽い」「人にうつりやすくかかったら重い」「人にうつりやすいがほとんどの人が軽い」といった分類で動きをみているところです。

ただ、神奈川県でみつかった最初の患者に対しては、接触があったすべての人の追跡調査を行いましたが、誰も病気になっていません。通常は近くにいる人が感染しやすいわけですから、いまのところ感染力はそれほど高くないと考えられます。

武漢のなかでは、市場に行ったり病院に行ったりしていないにもかかわらず、病気になってしまった人もいるようです。また武漢から他の地に行って発病してしまった人もいます。しかし、そこからほかの人へうつるというのは、パターンとしてはいまのところ少ないんですね。

そのパターンがみつかったのが、奈良県のバスの運転手さんのケース(※その後も人から人への感染がみつかっている)。どういう行動をとっていたのか調べているところだと思いますが、おそらくバスという閉鎖空間のなかに感染者がいたでしょうから、その意味では濃厚な接触に近い。少なくとも、行きずりの人から人へうつったものではありません。

WITHコロナのBCP の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方