新着一覧

-

-

【九州豪雨】各企業の状況・対応

ヤマトと佐川、鹿児島市中心に集配業務を停止=九州豪雨影響でヤマト運輸と佐川急便は3日、九州南部の豪雨による影響で、鹿児島県を中心とした地域で集荷・配達業務の停止や遅延などが発生していると発表した。 ヤマトは鹿児島市全域でドライバーによる集配、営業所での受け付けなどの業務を停止。

2019/07/04

-

-

-

災害時のストレスと戦う食事(1)

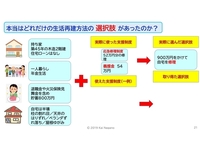

災害時に被災者は予想外の痛手を受け、精神的なストレス(悲しみ、不安など)を抱えます。阪神・淡路大震災から24年が経ちますが、あの時のことは昨日のことのように覚えています。身近な人を失くしたら、生身をえぐられたような喪失感にさいなまれます。さらに、昔から俗にいわれる大切なものは「衣・食・住」ですが、本当は順番が大違い。「住・食・衣」の順番に早変わりし、最も困るのは「住む家」がなくなることです。これは最大のストレスです。次のストレスは生計の不安です。職場が崩れ落ち、明日から働く場所がない、現金収入が途絶えるという苦痛です。最後に暮らしに不可欠な水道、ガス、電気が停止し、これが長引いていつ回復するか見通しが立たない。これも耐え難い苦痛です。さらに、飲食店が閉まり、食料や水が手に入らない。電車やバスも不通。八方ふさがりとはこのことです。頭を抱えて寝込むしかありません。こんなストレス満杯の時、「食」はどんな役割をするのでしょうか、今回のテーマです。

2019/07/02

-

-

-

-

都、今年度も一斉帰宅抑制へ企業募集

東京都は28日、今年度の「東京都一斉帰宅抑制推進企業認定制度」企業募集について発表した。7月1日~9月30日が募集期間。災害が起こった際に救助活動の妨げや二次災害を起こしかねない一斉帰宅の抑制のため、備蓄など取り組みを行う企業を募集する。また2018年度に認定された12のモデル企業を含む、49の推進企業の取り組み事例集も公表する。

2019/06/28

-

-

-

-

-

-

-

-

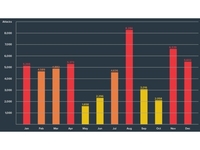

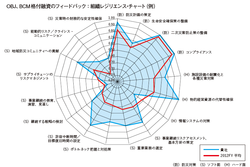

第72回:DDoS攻撃の発生状況とその実態

これまで本連載でたびたび紹介してきた、BCI(注1)による Horizon Scan Report(注2)によると、世界のBCM関係者が今後12カ月間に最も懸念される脅威は4年連続で「サイバー攻撃とデータ漏えい」(Cyber attack & data breach)となっている。また同じくBCIから発表された「Supply Chain Resilience Report」(注3)によると、世界のBCM関係者が過去12カ月間に経験したサプライチェーン途絶の原因の中で「サイバー攻撃とデータ漏えい」は 2013年から急増しており、2015年以降は2~3位の間で推移している。したがってサイバー攻撃はBCM関係者にとって最も警戒すべき脅威の一つと言える。

2019/06/25

-

迷惑電話・SMS着信で警告、詐欺防止

KDDIと沖縄セルラーは4日、詐欺などの対策として迷惑電話やSMSの着信があった際にスマートフォンに警告表示するサービス「迷惑メッセージ・電話ブロック」の提供を有料会員向けに開始した。会員でなくても30日間は無料で利用可能となっている。

2019/06/25

-

-

-

-

-

身を守る意識付け、帰宅判断基準作りも

リスク対策.comは11日、東京都千代田区の明治薬科大学剛堂会館ビルで第6回危機管理塾を開催。ヤマハ株式会社総務部総務・渉外グループ主事の松島一博氏が「『点呼、安否確認、帰宅判断』の全社員への意識付け」をテーマに講演した。

2019/06/21

-

第7回:創造的対応への道 その1

前回は、「その場の状況を担当者個人の感覚や経験によって理解をし、その時に最善と思える対応」(これを創造的対応と呼ぶというお話をしましたね)が災害対応の鍵を握っており、創造的対応を可能にする環境整備が大切、ということをお伝えしました。 また、創造的対応を可能にする一つの推進力として、ドメインナレッジの重要性を説明しました。すなわち、当該分野における「知識」、平たく言うと日常で培われる業務やシステムへの「慣れ」です。このように、ドメインナレッジは、日常の「慣れ」から生まれるため、属人的なものと言うこともできます。キャピタルの考えに当てはめると、「人間資本」に付随するものになります。 ここまでを要約すれば、「災害対応の鍵をにぎるのは、その場にいる担当者が最善と思える対応をいかに行えるようにするかで、その対応力を発揮してもらうためには普段から使い慣れたものをしっかり準備しておくことが大切」ということです。

2019/06/21

-

新潟県弁護士会会長、家具固定容認訴え

新潟県弁護士会の齋藤裕会長は19日、18日の山形県沖を震源とする地震を受け、公営住宅における家具固定に関する談話を発表した。家具固定のために生じるねじ穴などの原状回復を求めないことを地方自治体に要望する内容となっている。

2019/06/20

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)