新着一覧

-

-

-

企業への影響、一部工場や店舗が休止

時事通信社の19日14時までの配信によると、18日夜に発生した山形県沖を震源とした地震による企業活動への影響は下記の通り。一部工場や店舗に休止がみられる。大手物流企業は営業している。

2019/06/19

-

-

-

-

-

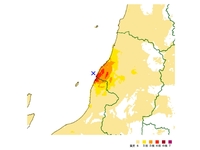

山形県沖の地震で防災科研が建物被害推定を公表

18日午後10時22分ごろ発生した山形県沖を震源とする地震を受け、国立研究開発法人防災科学技術研究所は直ちにホームページ上にクライシスレスポンスサイトを立ち上げ、建物被害推定を公表した。

2019/06/18

-

-

-

最大1.28万台監視カメラつなぎ録画

アロバは監視カメラ録画システム「アロバビュー」の販売に注力している。カメラのメーカーや機種を問わず複数のカメラ設置に対応。サーバーへの録画のほか、同社のクラウドを使った録画や再生も可能。AI(人工知能)を活用した顔認識による属性や感情データの取得も行える。

2019/06/17

-

-

-

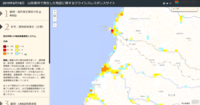

東京マイ・タイムラインがスマホ対応

東京都は14日、「東京マイ・タイムライン」のデジタル版の配信を開始した。スマートフォンやパソコンから水害に備えたマイタイムラインを入力フォームから作成や保存が可能となる。

2019/06/14

-

-

IPトランシーバー音声広げ災害時活用

アイコムは、同社製のIPトランシーバーと接続して使用するスピーカーフォンユニット「VE-SP1」を今月中旬に発売する。トランシーバーから流れる音声を拡声し、複数の拠点をつなぎ、1カ所に複数人が出席する会議などでの活用が見込まれる。

2019/06/14

-

-

Shit happens -最悪の事態も起きるー

9.11の後、インテリジェンス・コミュニティ(政府が設置している情報機関によって組織されている機関)では攻撃が差し迫っているということが多くの人の目に明らかだった。ハリケーン・カトリーナの後、ニューオーリンズのインフラの強化が大幅に遅れていることもよく知られていた。 ナシーム・ニコラス・タレブ(ブラックスワンの著者)によれば、ブラックスワンはきっかけとなるインシデント(出来事)、あるいは一連のインシデントの産物なのだと説明するのは、偶然にだまされているのである。事後でさえ大災害の原因を理解できると考えるのはばかげている。結局のところ科学者たちは、相当の努力をしたにも関わらず、地震やテロ攻撃のタイミングを正確に予想することはできなかった。大災害の原因を突き止めるというのは大体において後付けの試みである。

2019/06/14

-

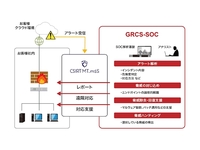

インシデント検知から60分以内に通知

GRCSは13日、「次世代型MSS(マネージドセキュリティサービス)」と題した企業向けのサイバーセキュリティの監視支援サービスの提供を開始したと発表した。Carbon Black(カーボン ブラック)社のエンドポイント向けセキュリティ製品である「CB Defense(シービー ディフェンス)」導入企業に、運用とセキュリティ監視の支援をGRCSが行う。

2019/06/13

-

-

-

-

第7回 危機管理塾【2019年7月9日開催】

防災・BCPの実務者向け勉強会である「危機管理塾」(第6回)は、7月9日(火曜日)午後5時から、千代田区紀尾井町の剛堂会館ビル1階会議室にて開催いたします。発表者は、株式会社リコーリスクマネジメント室シニアマネジメントの荻原毅さんです。 BCPや防災について、保険部門が一緒になって計画を策定している企業は非常に少ないのが現状かと思います。そのためか、「保険」への関心は低く、防災やBCPとは別問題と考えられている風潮も感じます。しかし、リコーでは、防災と保険に一体的に取り組むことで、保険料の軽減や、防災面の設備改善などに大きな効果があったと言います。どのように防災に保険を絡めているのか、具体的な取り組みをお聞きします。

2019/06/13

-

-

モバイルバッテリー24台一度に充電

理経は5月29日、ReQuMuM(リキュマム)が製造する急速充電装置「PowerUPS(パワーUPS)」の販売開始を発表した。モバイルバッテリーとそれを24台まとめて急速充電できる装置がセットで、災害時のスマートフォン充電などに役立つ。

2019/06/11

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)