連載・コラム

-

-

-

-

-

-

台風後の混雑を避けて時差出勤や在宅勤務を!

最大瞬間風速60メートルという記録的な風速を持つ台風15号が明日(9月9日)朝にも関東に接近し、上陸するおそれがある。ウェザーニュース社によれば、東京・埼玉・神奈川は朝7時時点が暴風警報を解除するかどうかの判断時間になると見られる。が、それまでの暴風や大雨の影響で、交通機関に大きな影響が残っている可能性は大きい。昨年9月30日に関東を直撃した台風24号では、翌朝、各交通機関が大幅に乱れ、駅には人があふれかえった。企業では、災害時の出社基準などを参考に、時差出勤や在宅勤務を適用すべきだ。また、障がい者を雇用している企業は、対応方針を確実に本人に伝え、交通混雑などに巻き込まれないようにする配慮が必要となる。盲目の方や車いすの方は、混雑した交通機関に乗ることは困難で何時間も待たされるケースがある。企業の管理者は、さまざまな従業員の立場を考慮して対策を考え、確実に伝える必要がある。

2019/09/08

-

-

次なる本当に大きな地震が起きた後、われわれは何を語っているだろうか?

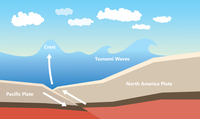

ピュリツァー賞を獲得した記事「真の大災害」の中で、ニューヨーカー誌の記者であるキャサリン・シュルツ氏は北米大陸史上最悪の自然災害について述べている。科学者によると、1700年1月26日、太平洋岸北西部での大地震がカナダのバンクーバー島から南へ約900キロ、カリフォルニアの北部にかけての地殻を切り裂き、破滅的な被害をもたらした。地質学上の記録によれば、マグニチュード8以上のこのような“大地震”は、太平洋岸の北西部では500年に一度の割合で発生している。“真の大災害”でシュルツ氏はこの事実が何を示唆するかを述べている。次なる真の大災害は14万平方マイルの地域に被害を及ぼし、ワシントン州のシアトル、タコマ、オレゴン州のポートランド、ユージン、セーレムといった人口の集積地に壊滅的な打撃を与える。700万人がパラレルな宇宙に投げ込まれる。そのうち1万3000人が死亡し、2万7000人が負傷する。100万人分の避難所、250万人分の水と食料が必要となるであろう。

2019/09/06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

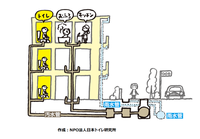

「命を守る」「建物・生産施設や什器・備品などのハードを守る」「地域の安全に貢献する」

これまで日本は多くの地震に見舞われており、2011年に東日本大震災、そして2016年には熊本地震が発生し、それぞれ大きな被害が出ています。また、南海トラフ巨大地震や首都直下地震の被害想定も東日本大震災後に見直しが終わっており、その被害の大きさが懸念されています。併せて近年は、地球温暖化の影響もあり、集中豪雨や台風に見舞われる頻度が増え、その被害も激甚化しています。しかしその一方、特に中小企業では、防災計画がまだ策定されていなかったり、あるいは地震以外の災害に対する備えが不十分であったり、防災への準備もまだまだこれからという状況です。この連載では、防災活動を始めなければならないと考えている、あるいはトップから防災計画を策定するように言われているが手がつけられていない担当者に向けて、「これだけはやっておこう」という点を中心に解説します。

2019/08/28

-

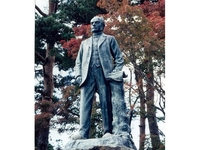

明治期お雇いオランダ人技師、ファン・ドールン

ファン・ドールンの銅像(本山白雲作)が福島県の猪苗代湖北西湖畔の日橋川・十六橋の傍らに湖面を見つめて立っている。この立像は明治初期にお雇外国人として招へいされたオランダ人技師中で最初に建立された。80年以上を経過した今日も、銅像の発する威光はいささかも衰えを見せていない。第二次世界大戦の最中、銅像が政府の命令で金属供出にさらされそうになった際、地元の農民等が銅像を足元から切り離して地中に隠し、戦後になって再び台座に納めた。戦時中の勇気ある行為はよく知られた逸話だが、安積疏水(あさかそすい)の恩恵を受ける地元民のドールンに対する敬愛の念をあらためて伝える。

2019/08/26

-

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)