レジリエンス

-

サンスター、高槻工場の耐震化が奏功

歯磨き剤や歯ブラシなど口腔ケア製品の製造・販売大手のサンスター。社屋の建て替えのため本社機能は現在一時的に大阪市の大阪オフィスに移しているが、登記上の本社と主力工場は大阪府高槻市にある。大阪北部地震は会社の中枢を直撃する災害となった。

2018/08/29

-

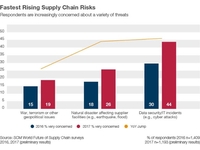

第55回:サプライチェーン・マネジメント関係者が最も懸念しているリスクは何か

今回はサプライチェーン・マネジメント(SCM)の実務家による会員制組織である「SCM World」(注1)による調査結果を紹介する。調査報告書自体は会員以外には公開されていないため、Webサイトに掲載されている概要のみの紹介となるが、サプライチェーンのレジリエンスに関連する重要な観点を含む調査であるため、本稿で紹介したいと思う。

2018/08/28

-

災害備え水のバランスシート作成を提言

レジリエンスジャパン推進協議会は27日、「提言書~災害時の水の確保~」と題した提言書を小此木八郎・国土強靭化・防災担当大臣に手渡した。同協議会の「水のレジリエンスワーキンググループ(WG)」でとりまとめたもので、「災害時確保水」と称し、地域ごとに災害時に確保すべき水の量の把握と調達手段の用意などを呼びかけたものとなっている。

2018/08/28

-

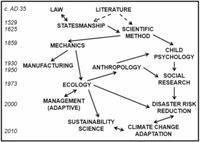

第54回:「レジリエンス」の語源を探る旅

これまで本連載において「レジリエンス」という概念について論じられている論文をいくつか紹介させていただいたが(注1)、レジリエンスの概念そのものに関してこれだけ議論が行われるのは、その概念が曖昧であり、様々な認識や解釈が世間で混在しているために、議論がうまく噛み合わなかったり誤解を招いたりするなどの混乱が生じているからである。

2018/08/21

-

高槻市、安否確認と職員向け備蓄なし

6月18日の大阪北部地震で最大の震度だった6弱を記録した大阪府高槻市。大阪市と京都市のほぼ中間に位置し、人口は約35万人。ベッドタウンとして発展してきた。震度6弱は高槻市がBCP(事業継続計画)策定後、最大の地震となり、死者2人を出した。被災自治体としての対応を取材した。

2018/08/10

-

近代横浜築港の<暗い>夜明け~英蘭技師の暗闘、政府間対立、防波堤崩壊~

私は横浜国立大学の非常勤講師として横浜市に出向く際、かねてから関心のあった明治初期の横浜築港の経緯を調べてみた。横浜市立図書館、横浜開港資料館などに出向き資料収集に当たった。横浜築港に関心を持った最大の理由は、近代日本「港湾の父」廣井勇(東京帝大名誉教授)が名著「日本築港史」の中で初期横浜築港のあり方を外国人お雇技師に振り回された「失敗例」として手厳しく批判していることにあった。以下、「日本築港史」や横浜市立大学教授寺谷武明氏の論文「横浜築港の黎明」などを参考にして、120年ほど前の無残な「失敗」の要因を検証してみる。

2018/08/06

-

第53回:各国のビジネス環境におけるリスクの総合的ランキング

米国の損害保険会社FM Globalは同社のサイト上で「2018 FM Global Resilience Index」というデータを公開している。これは次のような情報源から得られた情報を基に約130カ国のビジネス環境に関するリスクを評価した結果をまとめたものである。

2018/07/31

-

BCI Asia Awards 2018、日本人3人が同時受賞

事業継続マネジメント(BCM)の専門家や実務者による非営利団体BCI(注1)は23日、アジア地域における年次表彰「BCI Asia Awards 2018」の受賞者を発表。ミネルヴァベリタス(株)の松井裕一朗氏が「Continuity and Resilience Professional Private Sector 2018」を、同社の笠井寛太氏が「Continuity and Resilience Newcomer 2018」を、また(株)サイエンスクラフトの田代邦幸氏が「Continuity and Resilience Industry Personality 2018」をそれぞれ受賞した。

2018/07/27

-

公共事業は国民の血税である~無駄遣いや談合はなくならないのか~

「官僚たちよ、気高い気骨を忘れていないか!」。近年相次ぐ安倍内閣やその周辺、さらには高級官僚による国民を愚弄するような暴挙の数々(いちいち挙げたら枚挙にいとまがない)。その腐敗した現実を知るにつれ上記のような怒りがこみ上げる。なぜ、公務員が違法な権力行使をするのか。国会で虚偽答弁を繰り返し心まで汚すのか。女性記者にセクハラ発言をしても詫びないのか。官界にはもう背筋を伸ばした「サムライ」はいないのか。権力・政界・業者からの忍び寄る黒い手を決然と断り、組織内の腐敗をいち早く断ち切る努力をすることが、選ばれた人(エリート)の与えられた使命ではないのか。内部告発の時代である。「組織と魚は頭から腐る」とは言い古されたことだ。将校・士官が下士官・兵と同レベル(または下のレベル)の倫理感では軍隊の規律は守れない。率先垂範すべき人物がこれでは戦いにはとても勝てない。

2018/07/17

-

水害対策はハザードマップをフル活用

東京・日本橋を中心に多くのオフィスビルを所有・管理する三井不動産。テナントへの事業継続サポートも含め、災害対策に注力している。主にオフィスビルにおける水害対策を取材した。

2018/07/13

-

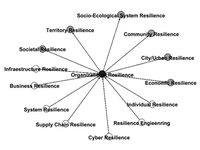

第51回:組織のレジリエンスの概念や評価手法に関する系統的レビュー

本連載では過去に、「レジリエンス」という用語が既存の論文などの中でどのように定義されているのかを調べた結果を2例ご紹介した。1つめは筆者がこれまでにアクセスした範囲内で書いたもの(注1)、もう1つは Sonny S. Patel氏を中心とするグループが「コミュニティのレジリエンス」の定義について系統的文献レビュー(systematic literature review)を行った結果である(注2)。前者のような場当たり的なものには学術的な価値はほとんど無いが、後者のように一定の方法論に基づいて行われた網羅的なレビューには学術論文としての価値が認められることがある。今回ご紹介したいのはそのような系統的な文献レビューの例である。

2018/07/03

-

理工系学部の教養・倫理教育と偉才・内務技師宮本武之輔

数年前のことである。ある国立高等工業専門学校(高専)の夏休み読書の推薦図書一覧を見せてもらって驚いた。そこには古典的名作(ジャンルを問わない)や科学者、工学者の伝記、評論集などがまったく紹介されていない。物理学者・文学者・寺田寅彦随筆集や詩人・宮沢賢治作品集などはもう古いのだろうか。古典文学や歴史書の名著などは理工科系の教育には無意味なのだろうか。この「新発見」を、知り合いの著名な工学者(大学名誉教授)に伝えてみた。

2018/06/25

-

水害に脆弱な東京、企業はBCP策定を

東京都が3月30日に策定した「想定し得る最大規模の高潮による浸水想定区域図」。1000~5000年に1度の台風と高潮、さらには河川での洪水や堤防決壊による被害を見込んだものではあるが、23区の約3分の1にあたる約212km2が浸水すると想定。東部を中心に浸水域は17区に広がり、墨田区や江東区では最大浸水深さ10m以上となるという衝撃のものだった。浸水被害にどう備えるべきか。元東京都および江戸川区職員で公益財団法人リバーフロント研究所の技術参与・土屋信行氏に話を聞いた。

2018/06/22

-

地震でエレベーター閉じ込め関西214件

国土交通省は18日、大阪府北部を震源とする地震に関する災害対策本部会議を開催。石井啓一大臣など幹部が一堂に会し、同日に発生した地震の対応を話し合った。報告では交通機関や河川設備などの被害状況のほか、2府3県でエレベーターの閉じ込めが214件発生。全て救出されたという。

2018/06/18

-

システム切り替えの自動化ソリューション

6月11日、12日の2日間、IBMのプライベートイベント「Think Japan」が開かれ、これに伴い来日したビジネス・レジリエンシー・サービス ジェネラル・マネジャーのアンドレア・セイラス氏と同部門バイス・プレジデントのダニエル・ウィットヴィーン氏がリスク対策.comの取材に応じた。

2018/06/14

-

行政依存の防災からの脱却を呼びかけ

消防庁と内閣府は6日、全国の市町村長を対象とした今年度「全国防災・危機管理トップセミナー」を東京都千代田区の全国都市会館で開催。236人が参加した。東京大学大学院情報学環の片田敏孝特任教授が「市町村長の危機管理対応について」と題し講演。大分県日田市の原田啓介市長は2017年7月の九州北部豪雨について語った。

2018/06/07

-

道路陥没防止へ調査技術標準化など提言

一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会は6日、「都市の危機管理における路面下空洞対策に関する提言」と題した提言書を小此木八郎・防災担当大臣に提出した。この提言書をまとめた同協議会の戦略会議議長の高島宗一郎・福岡市長が内閣府を訪れ、小此木担当相に手渡した。陥没の原因となる道路の地下空洞について、調査技術の標準化などを提言に盛り込み国に要望した。

2018/06/07

-

第48回:カンタベリー地震からの事業復旧はどのように進んでいるのか

ニュージーランドで活動している研究プログラム「Resilient Organisations」(注1)は、ニュージーランドで 2010 年と2011 年に発生したカンタベリー地震に被災した多数の組織が災害からどのように復旧してきているかを継続的に調査している(注2)。

2018/06/05

-

耐震化促進へ建物名公表で区市と連携

東京都は5月31日、「特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に向けた更なる促進策について」を発表した。災害時に輸送上重要で、建物倒壊による閉塞を防がないといけない特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化促進について、2017年1月から今年3月まで7回開かれた検討会の報告書。耐震性を満たさない建物の公表のほか、賃貸物件の賃借人の移転費用など経費支援の仕組みづくりの検討も盛り込まれた。

2018/06/01

-

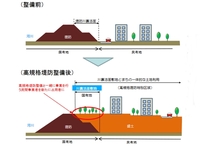

スーパー堤防、運用変えまちづくり促進

国土交通省は29日、いわゆる「スーパー堤防」と呼ばれる高規格堤防整備で生じた敷地の活用などについて、まちづくりを行う民間事業者が参入しやすくする取り組みを発表した。堤防斜面直上の土地の事業者による占有や、盛り土・地盤改良と建築物整備の一体施工を認める。

2018/05/31

-

構造物測定などでIoTやAI積極活用

凸版印刷グループのトッパン・フォームズが15.4%を出資するmtes Neural Networks(以下mtesNN)はIoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)の活用を進める。29日、東京都港区のトッパン・フォームズで記者発表会を開催。AIチップ開発の米国企業と合弁会社を7月に設立し日本支社を設けることや、技術を生かした構造物の揺れの計測・解析技術などが示された。

2018/05/30

-

南海トラフ10県、国に財政措置など要望

高知県の尾崎正直知事と愛知県の大村秀章知事は28日、両県と静岡県、三重県、和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、大分県、宮崎県で構成する「南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める10県知事会議」を代表して内閣府を訪れ、小此木八郎・防災担当大臣に政策提言書を手渡した。南海トラフ地震・津波対策の住宅耐震化の抜本強化など13項目を要望した。

2018/05/29

-

無電柱化、工事工夫や新素材でコスト減

東京都は25日、第2回「東京都道路埋設物管理者会議」を開催。小池百合子知事のほか、都から水道局や下水道局など関連部局、民間から東京電力パワーグリッド、東京ガス、NTT東日本などが出席した。副題を「道路埋設物イノベーション会議」とし、無電柱化のコスト削減へ道路の掘り返しの抑制のほか、機器や管路の改善といった取り組みについて話し合われた。

2018/05/25

-

「お互い様」の企業共助は日本の強み

一般社団法人日本医療資源開発促進機構(MRD)は21日、第15回「都市防災と集団災害医療フォーラム」を東京都千代田区の大和ハウス工業東京本社で開催。「災害時の共助と企業の役割」と題して病院・自治体・民間企業の各組織で災害管理部門に携わるメンバーが集まって事例発表やパネルディスカッションが行われ、地域社会を巻き込む取り組みについて議論を深めた。

2018/05/25

-

関東知事会、本白根山受け火山対策国に要望

関東地方知事会議が23日、東京都千代田区の都道府県会館で開催。東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県、長野県の10都県の知事が出席した。国への提案・要望では全都県による共同提案として群馬県草津町の本白根山噴火を契機とした火山災害対策の強化が採択された。

2018/05/24

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)