レジリエンス

-

欧州における気象災害の傾向を知る

EU加盟国各国の国立科学アカデミーによって構成されている諮問機関である European Academies' Science Advisory Council(略称 EASAC)は、2018 年 3月に「Extreme weather events in Europe」(欧州における異常気象現象)(以下「本報告書」と略記)という報告書を発表した。これは副題に「気候変動への適応のための準備:EASAC の 2013 年の研究に対するアップデート」と書かれているとおり、2013年11月に同じく EASAC が発表した「Trends in extreme weather events in Europe: implications for national and European Union adaptation strategies」(注1)という報告書に対するアップデートである(注2)。

2018/04/04

-

震度6強以上で2割弱が倒壊可能性大

東京都は29日、1981年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物の耐震診断結果を公表した。建物名も含めた耐震診断結果の公表は都では初めて。特定緊急輸送道路沿道では449棟中31%にあたる139棟が、商業施設など不特定多数が利用する大規模建築物については398棟中4%にあたる15棟が震度6強~7で倒壊する可能性が高いことがわかった。調査対象の18%が震度6強以上で倒壊する可能性が高い結果となった。

2018/03/30

-

無電柱化、重点エリア拡大し防災拠点注力

東京都は29日、「東京都無電柱化計画~電柱のない安全・安心な東京へ~」を策定したと発表した。2018~27年度までの10年間の都の基本方針などを示したもので、東京都無電柱化推進条例に基づいて策定された。重点エリアの拡大、防災上重要な拠点周辺の都道無電柱化の強化、都道だけでなく区市町村道での支援や、都市開発諸制度を活用した開発者への無電柱化によるインセンティブ付与、整備コスト3分の1カットなどが盛り込まれた。

2018/03/30

-

災害時人材・資材で国交省など三者協定

東京都は28日、国土交通省関東地方整備局、関東地方の他県市や高速道路会社など、日本建設業連合会(日建連)と「災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する包括的協定書」を締結したと発表した。災害時に応急作業にあたる建設業界の人材や資材調達で協力する。

2018/03/29

-

東京都地域防災計画震災編を修正へ

東京都は地域防災計画震災編の修正について2018年度に着手する。28日開催された「東京都防災会議」で小池百合子知事が明らかにした。2019年度の早期に完了させる計画。また27日に公表された2020年度までの都の防災計画である「セーフ シティ東京防災プラン」についての報告などが行われた。

2018/03/29

-

東京の重要道路沿い未耐震化建物公表へ

東京都は28日、「特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進に向けた検討委員会」の第7回会合を開催。地震時に輸送上重要で、道路倒壊による閉塞を防がないといけない特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化促進策のとりまとめを行った。耐震性を満たさない建物をホームページなどを通じて公表するほか、建物所有者への指導も強める。また、賃貸物件の賃借人の移転費用など経費支援の仕組みづくりの検討も盛り込む。

2018/03/29

-

庁舎など重要施設災害時機能継続へ指針

国土交通省は20日、「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン検討委員会」の第3回会合を開催。災害対策拠点となる庁舎や病院、避難所となる学校といった災害時重要な役割を果たす施設整備にあたって、大地震など災害時に機能を継続できるように耐震など強い構造体、設備の充実やライフライン途絶の対策などを盛り込んだガイドライン(指針)のとりまとめを行った。パブリックコメントの募集を経て、5月に最終的に決定する。

2018/03/26

-

ドローン飛行許可申請、ネット受付導入

国土交通省は20日、ドローンの飛行許可・承認手続きについて4月2日からインターネットでの申請受付を開始することを発表した。専用ホームページを設置。申請件数の増加に対応する。

2018/03/20

-

国土強靭化、悪影響大の問題設定へ

内閣官房は20日、「ナショナル・レジリエンス(防災・減災)懇談会」の第40回会合を開催。2019年度に予定されている次期国土強靭化基本計画の策定に向け、脆弱性評価や45の「起きてはならない最悪の事態」の見直しについて話し合われた。最悪の事態に至るフローチャートで特に多く挙がる課題を「戦略的政策課題(仮称)」とし、その考え方が示された。また「国土強靭化アクションプラン2018」の構成案も示された。

2018/03/20

-

2018年は第4次産業革命でサイバーリスク増加

ワールド・エコノミック・フォーラム(世界経済フォーラム)は今年1月、第13回となる「グローバルリスク報告書2018年版」を発行した。同報告書は、毎年1月に開催される世界経済フォーラム年次総会(通称:ダボス会議)の討議に活用されるほか、各国の政府や企業らの長期戦略策定にも影響を与えるとされている。

2018/03/20

-

産学でレジリエンス研究・人材育成

筑波大学や企業・研究機関など11機関は9日、リスクやレジリエンス分野における研究と人材教育の推進を図る「レジリエンス研究推進コンソーシアム」を設立したと発表した。筑波大学とつくば市および近郊地区の研究機関、企業などの連携により知識を集約し、将来、大学や研究機関、企業で活躍する人材育成の拠点を創出する。

2018/03/20

-

日本・インド政府が防災ワークショップ

内閣府は16日、インド・ニューデリーで「日印防災ワークショップ2018」をインド内務省と合同で19~20日に開催すると発表した。19日は「防災政策の枠組」「リスクアセスメント(地震の分析)」「レジリエントなインフラ」について、20日は「早期警報システム」「予防と対応 地方政府の取組み」「民間企業の取組み」のそれぞれ3テーマごとについて日本とインドの取り組みなどの情報交換を行う。日本とインドは2017年に防災分野について覚書を締結。情報交換や会議などの開催を行うことを盛り込んでいた。

2018/03/19

-

豪雨対策・最前線~国土交通省、中小河川治水対策に本腰~

近年、豪雨に襲われると、必ずと言っていいほど中小河川が氾濫・決壊する。災害列島・日本は、今や大河川はもとよりだが、中小河川や渓流の治水対策(河川整備)に本腰を入れる時期を迎えている。中小河川は都道府県の管理の場合が大半であり、治水対策が国よりも遅れがちであった。

2018/03/19

-

世界のBCM関係者の懸念は今年もやはりサイバー攻撃

BCM の専門家や実務者による非営利団体 BCI(注1)は、英国規格協会(BSI)と共同で、2月に「Horizon Scan Report 2018」を公開した。

2018/03/13

-

緊急輸送道沿道耐震化、段階的改修注力

東京都は9日、「特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進に向けた検討委員会」の第6回会合を開催。地震時に輸送上重要で、道路倒壊による閉塞を防がないといけない特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化促進策について話し合った。1回の工事でなく、複数回に分けた工事で耐震性を上げる段階的改修の推進を行う方針が示された。

2018/03/13

-

被災マンション再生に複雑な法の壁

旭化成不動産レジデンスは8日、「第7回 高経年マンション再生問題 メディア懇談会」を東京都新宿区の同社で開催。マンションが被災した際の再生手法や問題点について弁護士の戎正晴氏らが解説した。また同社が手がける2016年の熊本地震で被災したマンション建て替えの説明も行われた。

2018/03/09

-

水門点検やコスト計算でマニュアル改訂

国土交通省は8日、「海岸保全施設における水門・陸閘(りっこう)等の維持管理マニュアル策定検討委員会」の第5回会合を開催した。津波や高潮対策で重要な水門や陸閘といった施設の管理に関する手引きを、主に堤防や護岸についてまとめている既存の「海岸保全施設維持管理マニュアル」に入れた、同マニュアル改訂のとりまとめを行った。土木構造物と設備部分にわけた点検・評価やライフサイクルコスト算定などを盛り込んだ。

2018/03/09

-

国交省、共助促進へNPOなど活性化策

国土交通省は7日、「今後の共助による地域づくりのあり方検討会」の第5回会合を開催。報告書のとりまとめを行った。災害時重要となる共助を担うNPOなど地域に密着した団体の活動について、人材や資金を持ち寄り、必要な時に関係者が集まり課題解決のために話し合える場となるプラットフォームの提供や投資の呼び込みなどをまとめた。

2018/03/08

-

第9回:調達困難のリスクをどう回避するか?(適用事例3)

こんな経験はありませんか? ある日、急ぎの重要書類を印刷しようとしたら、トナー切れのメッセージが出て印刷できなくなってしまった。あいにく今日は金曜日だから、今日トナーを注文しても届くのは月曜日以降だ。どうしよう…!

2018/03/08

-

国交省、10年・150億の阿蘇山砂防事業

国土交通省は熊本県の阿蘇山で大規模な砂防事業を行う。砂防堰堤などを整備し、土石流や流木への対策などを実施。2018~27年度までの10年間で全体事業費は約150億円。6日、砂防事業評価委員会を開催。新規事業採択時評価を行い、2018年度での予算化について承認された。

2018/03/07

-

四半期ごとに発行されるテロ発生状況レポート

英国の再保険会社 Pool Re(注1)は、テロに関連する損害を中心に取り扱う再保険会社であり、テロ関連の様々な報告書を公開しているが、2018年2月より新たに四半期ごとの最新情報を扱う『Terrorism Frequency Report』の発行を開始した。そこで本稿ではその第1号を紹介する。

2018/03/06

-

国土強靭化、悪影響大の課題集中議論へ

内閣官房は2月28日、「ナショナル・レジリエンス(防災・減災)懇談会」の第39回会合を開催。2019年度に予定されている次期国土強靭化基本計画の策定に向け、脆弱性評価や45の「起きてはならない最悪の事態」の見直しについて話し合われた。最悪の事態に至るフローチャートで特に多く挙がる課題を「戦略的政策課題(仮称)」として、今後集中的な議論を行う方針が示された。

2018/03/01

-

北朝鮮のミサイル問題に組織はどう立ち向かう?(下)

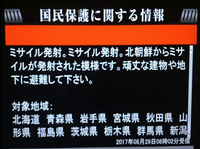

Jアラートの伝達内容はよく知られているように、上の写真の文面だ。福田氏によると、現在はこの文面から「頑丈な」が抜けているという。これは「頑丈な建物がなかったらどうすればよいのか」という住民の意見を受けたもの。頑丈な建物が近くになければ、なんでもよいから爆風を逃れられるように建物に入ったほうが生き残る確率は高くなる。このように、危機が発生した事後において、危機から人々の生命を守るために行われる警報や避難命令などを「クライシス・コミュニケーション」と呼ぶ。しかし今年8月、9月に発表されたJアラートによるクライシス・コミュニケーションでは、様々な問題が浮き彫りになった。

2018/02/28

-

レジリエンスを競争上の優位性としてとらえる

筆者はこれまで本連載の中で、BCM の専門家や実務者による非営利団体 BCI(注 1)による調査報告書を多数紹介してきたが(注 2)、今回紹介する報告書『Resilience is Your Competitive Advantage』(以下「本報告書」と略記)は他の調査報告書とは成り立ちが若干異なる。

2018/02/27

-

北朝鮮のミサイル問題に組織はどう立ち向かう?(上)

金正恩氏が北朝鮮の政権を受け継いで4年。ミサイル発射実験の回数は一気に増加し、周辺諸国や米国の緊張が高まっている。昨年8月、9月には同国のミサイル発射実験を受けて政府はJアラートを鳴らし国民に周知を図るも、その範囲の広さや警告文に各所から様々な批判も巻き起こった。北朝鮮のミサイルと核の問題に、企業はどのように考え、立ち向かわなければいけないのか。何を優先し、どこを守るのが合理的なのか。安全保障問題や危機管理対応に詳しい日本大学危機管理学部の福田充教授に話を聞いた。

2018/02/27

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)