自然災害

-

玩具の町を守りたい!

東京都葛飾区のゼロメートル地帯に本社を置く株式会社タカラトミーは、ミニカーの代表ブランドである「トミカ」や女の子の人形でお馴染みの「リカちゃん」、鉄道玩具「プラレール」など、日本人なら誰でも知っている玩具メーカーの1つだ。1924年に創業し、90年の長い歴史を持つ同社は、玩具業界初となる流れ作業方式の工場設立や玩具研究部門の設置など、次々と業界に先駆けた取り組みで玩具業界の近代化にも貢献してきた。

2016/05/20

-

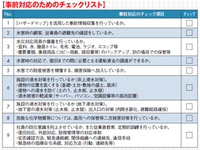

「身の丈」洪水対策チェック項目

大規模な洪水対策ができない中小企業はどうすればいいのか?2013年3月に東京商工会議所北支部が公表した「小規模企業のための身の丈BCP<水害対策版>」ガイドブックでは、水災が引き起こす諸問題として、10㎝~20㎝の床下浸水でも床に置いたパソコンやサーバーが故障しデータが取り出せなくなることや、仕入先が水災すると仕入ができなくなること、機械設備の電気系統が水をかぶると修理に半月から1カ月程度かかること、水害発生時には経営者がいないケースもあること、などを想定してBCPを策定すべきだとしている。

2016/05/20

-

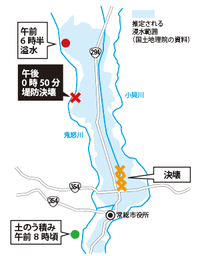

被災教訓を生かし豪雨対策 三条市/見附市/新潟県

2004年7月13日、新潟県中越地域を大規模な集中豪雨が襲い、五十嵐川や刈谷田川など6河川で11カ所が破堤、洪水や崖崩れが多数発生する記録的な災害が発生した。通称「7.13水害」と呼ばれるもので、新潟県内だけで死者15人、建物全壊70棟、半壊5700棟、その他床上・床下浸水が8000棟以上に及んだ。

2016/05/20

-

時系列の対応検証 奈良県橿原市

2012年に米国東部を襲ったハリケーン・サンディの対策で注目を集めたタイムライン(事前防災行動計画)を導入し、豪雨に備えている自治体がある。奈良県中央に位置し、日本最古の都城、藤原宮跡など歴史的遺産が点在する橿原市だ。豪雨の危険性が高まると、時系列に沿って事前の対策をとり、被害情報を収集・共有しながら各部局間で連携し対応に当たる。

2016/05/20

-

国交省が作成した大規模水災害に関するタイムラインの流れ

「リスク対策.com」VOL.45 2014年9月掲載記事写真を拡大。

2016/05/20

-

熊本地震が企業に与えた影響と企業の地震対応の特徴(速報)(InterRisk Reportより)

「平成28年熊本地震が発生してから半月が経過するなか、企業の事業所・工場の稼働停止に関して数多くのマスコミ報道やプレスリリース等がなされている。 本稿では、これら数多くのマスコミ報道や企業が自らホームページで公表した内容等から読み取れる「熊本地震が企業に与えた影響」と「企業の地震対応の特徴」に関する当社の分析結果を紹介する。

2016/05/16

-

間近に迫る「首都水没」の可能性

スイスの再保険会社「スイス・リー」は「自然災害で最も危険な都市ランキング」を発表。世界616都市を対象にした調査で被災者数を分析した結果、「東京・横浜」は第1位となってしまった。災害カテゴリー別に見ても「津波」で1位、「暴風雨」で2位、「高潮」で3位、「洪水」で6位と、世界で最も自然災害の影響を受けやすい都市の1つと言える。

2016/05/13

-

ハリケーン・サンディに学ぶ教訓

ニューヨーク州はタイムラインの発動によってハリケーンの被害を最小限に食い止めたと言われる。一方で、タイムラインの遂行には民間企業との早期の連携も欠かせ ないことも浮き彫りなった。ハリケーン・サンディから日本はどのような教訓を得ることができるのか。

2016/05/13

-

これがタイムラインの真のメリットだ!

国土交通省は、大規模水害が国内外で増えているとして、国の機関と流域自治体の防災行動を、台風などが上陸前から時間ごとに定めた「タイムライン」を導入すると発表した。まず国が直接管理する109水系で作成する。タイムラインとは一体どのようなものか。米国で生まれたタイムラインを日本で活用するためには、どのような問題点があるのか。

2016/05/13

-

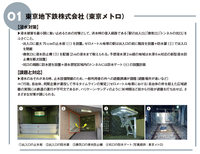

企業の水害対策事例

地震への対策に比べ、洪水など水害に対する対策は遅れている。受電施設や非常用発電機は浸水すれば当然、機能を失う。高所に場所を移す、止水板、防水扉、防水壁を設けるなどのハード対策に加え、できれば本社に参集できなくなった事態も考え、代替となる対策本部や、代替生産拠点なども考慮しておきたい。

2016/05/13

-

水浸しの機械を復旧

茨城県常総市の鬼怒川決壊や宮城県大崎市の渋井川の決壊の被害によって、水と泥により汚染された産業機械や生産設備を救った企業がある。被災した機械や精密機器の復旧を専門とするベルフォアジャパン株式会社だ。

2016/05/13

-

熊本地震 Photo Share 南阿蘇編~土砂災害について考える~

写真を拡大 震災後も変わらない、阿蘇の雄大な風景 熊本を中心とする地震で犠牲になられた方のご冥福をお祈りするとともに、被害にあわれた方々に心からお見舞いを申し上げます。本ページの記事で使用した画像は、防災・減災に役立てる目的であれば、全て当方の許諾なくあらゆるメディアでの転載利用可とします。

2016/05/12

-

熊本地震 Photo Share 益城町編~レジリエンスな住宅は可能か?~

写真を拡大熊本を中心とする地震で犠牲になられた方のご冥福をお祈りするとともに、被害にあわれた方々に心からお見舞いを申し上げます。本ページの記事で使用した画像は、防災・減災に役立てる目的であれば、(一部人物写真を除き)全て当方の許諾なくあらゆるメディアでの転載利用可とします。

2016/05/10

-

次の巨大災害に教訓を生かせ

岩手県災害対策本部の闘い 約5800人の死者・行方不明者を出した岩手県。県の災害対策本部は、被災状況も分からない中で闘い続けた。彼らが経験した試練は、間違いなく次の大災害でも大きな障壁として立ちはだかる。しかし今の災害対策本部には、当時中心となったメンバーは、既にいない。

2016/05/06

-

困難を乗り越えた企業の証言

鬼怒川が決壊した常総市の多くの企業が苦境に立たされている。決壊現場近くの本石下地区にある大型スーパー「アピタ石下店」は12月6日に閉店することを発表した。市商工会の会員1700社のうち、浸水した鬼怒川東側に立地するのは約1000社にのぼる。

2016/04/28

-

避難指示のあり方だけが問題か?

避難指示のあり方など、市長をはじめとする常総市への批判が集中しているが、その時、その判断のあり方だけを取り上げて論じると本質を見誤ってしまう。これまでに経験したことがないこと、考えてもいないことが突然起きれば、誰もがパニックに陥り、正しい判断を下すことはできない。

2016/04/28

-

水害はこれからも必ず起こる

常総市などを襲った台風18号による鬼怒川のはん濫。降雨量600mm以上という記録的な大雨に原因を求めるのはたやすいが、しかし鬼怒川はその文字が示すように古来から「鬼が怒るように」暴れる川であり、今回の事態は十分に「予測できた事態」であったといえる。

2016/04/28

-

国交省が統合災害情報システムDiMAPS公開

地震、津波、風水害、噴火など災害時に国土交通省が集めた情報を地図上に集約して表示する統合災害情報システム(DiMAPS)の運用が9月1日から始まった。鬼怒川や渋井川の決壊を引き起こした9月の関東・東北豪雨の際にもDiMAPSで集約した情報がウブ上で一般公開された。

2016/04/28

-

熊本地震「企業の防災・BCP担当者はまず何をすべきか?」

熊本県を中心に相次いだ地震で、企業活動への影響が懸念されている。九州地方を中心に、大手企業でも15日金曜日の時点から生産ラインを中止する動きが出ている。さらに、長引く余震と、16日(土)の未明には、14日(木)夜に発生したM6.5 の地震を上回るM7.3の「本震」が起きたこともあり、週を開けて、さらに企業活動への影響が大きくなる可能性もある。

2016/04/17

-

BCP策定率は大企業6割、中堅企業3割。「BCP知らない」企業は1割以下=内閣府防災担当

内閣府防災担当は3月31日、「企業の事業継続及び防災の取り組みに関する実態調査」を公表した。調査によると、大企業におけるBCPの策定率は前回(2007年度)比6.8%増の60.4%。中堅企業では同比4.6%増の29.9%だった。

2016/04/05

-

総務・人事・経理ワールド関西で11月に初開催

国際見本市の最大手、リード エグジビジション ジャパンは、2016年11月16日~18日の3日間、「第1回 関西 総務・人事・経理ワールド」をインテックス大阪で開催する。これに先駆け、2月24日(水)に「開催発表会」を開催。出展社や出展検討企業が多数訪れ、展示会へのニーズや出展の効果などを発表した。

2016/02/26

-

火山警戒地域140市町村を公表、自治体の災害時代替庁舎特定など明記=中央防災会議

中央防災会議(会長・安倍晋三首相)は16日、2014年の御嶽山の噴火を受け、活動火山対策特別措置法(活火山法)に基づく警戒地域に全国の49火山周辺の140市町村と23都道府県を指定した。指定された自治体は住民や観光客の安全を確保するための避難計画の策定などが義務付けられる。

2016/02/17

-

危機管理カンファレンス2016 開催日決定!

~リスク対策.comが贈る年に1度のビックイベント!~危機管理とBCPの専門誌「リスク対策.com」は2016年9月15日木曜日、東京コンファレンスセンター・品川(東京都港区)で『危機管理カンファレンス 2016』(4回目)を開催予定です。

2016/02/06

-

水害の見えない被害 消毒したはずなのに・・・

「常総市は、今も水害の被害が続いている」。長岡技術科学大学大学院准教授の木村悟隆氏は、2015年9月の鬼怒川決壊以降、何度も現地に足を運び、住宅の被害を調査してきた。そこで目にしたものは、外からでは分からない様々な被害だ。

2016/01/23

-

最優秀賞は家具転倒防止用の新しいクサビ

RC77(東京大学生産技術研究所目黒公郎研究室防災ビジネス市場の体型化に関する研究会)が主宰する「マンション防才アイデアコンテスト」の結果発表が12月5日に都内で開催され、最優秀作品には、都内在住の篠原進氏が発案した「梁下と家具の間に打込む対向クサビ」が選出された。

2015/12/08

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)