2012/09/25

誌面情報 vol33

2011 年ものづくり白書が指摘

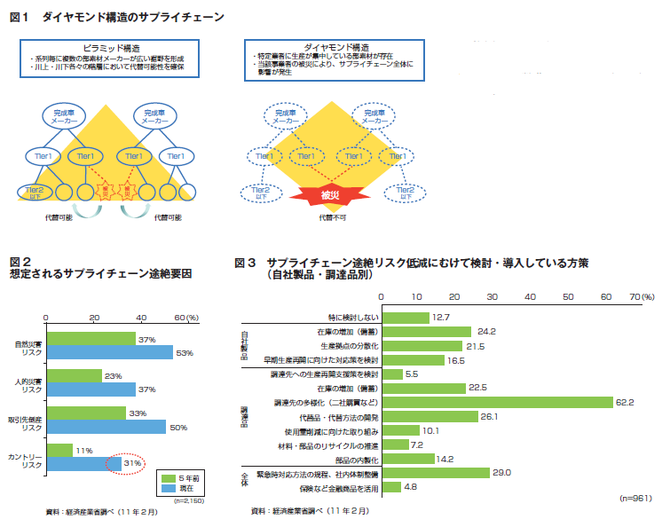

2011 年ものづくり白書では、 東日本大震災で、東北・関東地方の 企業が被災したことにより、国内外 のサプライチェーンが大きな影響を 受けたことについて、日本のサプラ イチェーン構造は、取引先が各段階 でそれぞれ複数の調達先から部素材 を購入し代替可能性が確保された 「ピラミッド構造」ではなく、二次 取引先以下で部素材の供給が一部の 事業者に集中する「ダイヤモンド構造」 になっていると指摘している (図 1) 。

経済産業省が 2011 年2月に行ったアンケートでは、約5割の企業 が、調達する部材の中で現在の調達 先以外に代替できないものがあると 回答し、対策の難しさを浮き彫りに した。

このアンケートは、東日本大震災の発生直前に行われたものだが、5 年前と比べたサプライチェーンが途 絶するリスクについては、 「自然災 害リスク」との回答が最も多く、さ らに「カントリーリスク」の高まりが著しい(図2) 。図らずも東日本大震災、続くタイの大洪水では、これらのリスクが顕在化することになったわけだ。

一方、サプライチェーン途絶リスクに対する取り組みは「取り組んで いるが不十分である」 「取り組みが 進んでいない」との回答の合計が約 95%と極めて高く、リスク自体は 認識しているものの、具体的に取り 組みに十分反映できている企業がわ ずかであることを裏付けた。

重要な部素材のサプライチェーン 途絶リスク低減に向けて検討・導入している方策については、自社製品については 「在庫の増加 (備蓄) 」 「生産拠点の分散化」が多く、調達品に関しては「調達先の多様化(二社購 買) が圧倒的に高い 」(図3) 。ただ、東日本大震災やタイの洪水で、多くの影響が発生したことは、白書が指摘した通り、二社購買により直接の取引先は複数化できていても二次取 引先以下で部素材の供給が一部の事業者に集中する「ダイヤモンド構造」になっていたことを裏付けた。

誌面情報 vol33の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/20

-

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方