2019/12/16

知られていない感染病の脅威

ゾフルーザ耐性ウイルスの出現状況と性質

この事実に、東京大学医科学研究所河岡義裕教授の研究グループは注目しました。2018〜19年の冬季に医療機関を受診したインフルエンザ患者から採取された臨床検体を入手し、検体から分離されたウイルスの遺伝子を解析しました。その結果、ゾフルーザ未投与の香港型インフルエンザ(以下A/H3N2と略記)罹患者でのみ、2例の小児からゾフルーザ耐性ウイルスが分離されています。そのうちの一例の家族では、当該小児患者が発病するおよそ 1週間前にすでに同じA/H3N2インフルエンザ罹患者が出ており、治療のためにゾフルーザを服用していたことが判明しています。このことは、ゾフルーザ耐性A/H3N2インフルエンザウイルスの家族内感染が起きた可能性が高いこと示しています。

さらに河岡教授らは、ゾフルーザ服用患者から分離されたインフルエンザウイルスの解析も実施しています。その結果、12歳未満の小児患者から分離されたH1N1亜型ウイルス(2009年に出現して一時新型インフルエンザウイルスと呼ばれたウイルスで、以下 A/H1N1pdm09ウイルスと略記)あるいは A/H3N2 ウイルスの多くは、ゾフルーザ耐性を獲得していることが明らかになりました。

成人よりも小児にゾフルーザを投与した場合に、ゾフルーザ耐性ウイルスの出現する頻度が高いという成績を得ています。

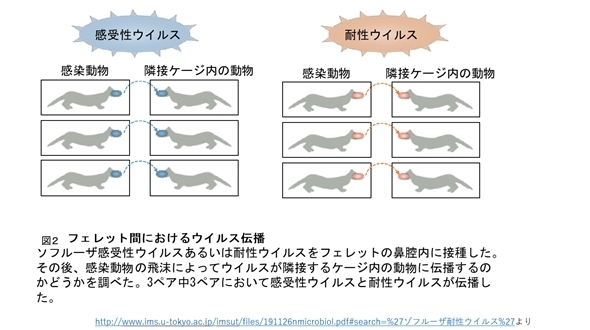

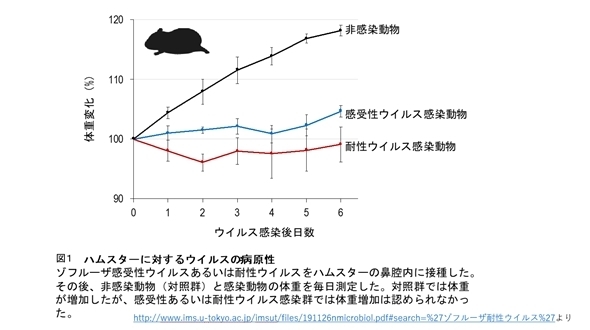

さらに、モデル動物を用いて、患者から分離したゾフルーザ耐性を持つ A/H1N1pdm09 あるいは A/H3N2ウイルスの増殖性と病原性も検討しています。その結果、これらのゾフルーザ耐性ウイルスは、耐性を獲得していない元のウイルスと同程度の、強い感染力、増殖力、すなわち強い病原性を持つことを確認しています(図1、図2)。

耐性ウイルス出現の医療面への影響

これら河岡教授らの実験成績は、大変重要な意味を持っています。すなわち、ゾフルーザはインフルエンザ流行期に集中して使用されるため、その結果、ゾフルーザ耐性インフルエンザウイルスもその時期に高頻度に出現し、しかも極めて短い期間で人から人へ広範に拡散してしまう恐れが高いのです。このようなゾフルーザ耐性ウイルスが優勢を占め、人に感染しているインフルエンザウイルスが、ゾフルーザ感受性ウイルスから耐性ウイルスに置き換わってしまう事態が起きてしまうかもしれません。このような状況が生じた場合、ゾフルーザがインフルエンザ治療薬としての役割を果たせなくなってしまうことが心配されます。

これまで、汎用されてきたタミフルのようなノイラミニダーゼ活性阻害薬の場合も、タミフル耐性ウイルスの出現することは分かっていました。タミフルを用いるインフルエンザ治療に障害の生ずる懸念もすでに指摘されていました。

インフルエンザウイルス粒子表面のNAスパイクの機能として、NAスパイクが持つ酵素ノイラミニダーゼの働きによって、感染した細胞で複製された子孫のインフルエンザウイルスが、別の細胞に感染するためにその細胞から遊離させることが知られています。ノイラミニダーゼ活性阻害薬の薬理作用は、製造された子孫ウイルスを細胞から遊離させることを阻害することにあります。この作用により、インフルエンザウイルスの増殖を阻止して治療効果を発揮するのです。

ノイラミニダーゼ活性阻害薬に耐性を獲得したインフルエンザウイルスは、NAスパイクに変異を起こしており、そのためノイラミニダーゼ活性阻害薬の効果を受けなくなってしまうのです。この薬剤に耐性を獲得したウイルスは、細胞に付着するときに働くHAスパイクにも同時に変異を起こしており、感染力も弱まっていることも分かっています。すなわち、ノイラミニダーゼ活性阻害薬耐性インフルエンザウイルスは、感染力が弱まり、その結果として起病性も減じているのです。ノイラミニダーゼ活性阻害薬耐性インフルエンザウイルスの出現は、当初心配されていたほどインフルエンザ治療に支障を来さず、社会的に深刻な問題を生ずることにはつながりませんでした。

一方、ゾフルーザは、ノイラミニダーゼ活性阻害薬と異なり、インフルエンザウイルスが侵入した細胞内で子孫ウイルスが製造される過程で、ウイルスRNAの複製を阻害するという薬理作用を持っています。この作用により、子孫ウイルスの複製が阻止され、それ以降の子孫ウイルスの製造が進まず、治療効果が発揮されるという薬品です。

従って、ゾフルーザに耐性を獲得したインフルエンザウイルスのHAあるいはNAスパイクには変異が起きていません。そのため、ゾフルーザ耐性ウイルスの感染力、増殖力、病原性は、親ウイルスのゾフルーザ感受性ウイルスと同じレベルを維持しています。すなわち、危険度を増しているのです(図1、図2参照)。

そのため、ゾフルーザ耐性インフルエンザウイルスの出現は、インフルエンザ対策、特に治療面に深刻な影響をもたらすことが心配されています。

知られていない感染病の脅威の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方