2014/01/25

誌面情報 vol41

新型インフルエンザ等対策特別措置法の流れ

□発生段階ごとの対策の目的と内容

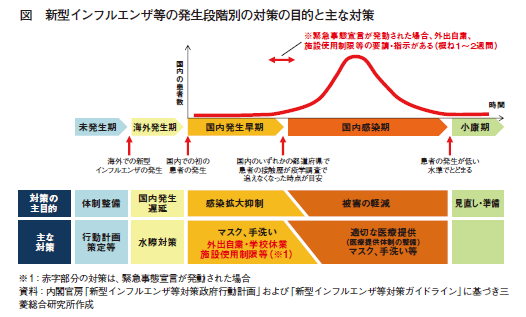

新型インフルエンザの対策は、発生段階ごとに対策の目的や実施内容が異なる点に特徴がある。

海外で新型インフルエンザが発生し、国内で患者が発生していない「海外発生期」には、国内への侵入を遅延させる効果を狙って水際対策(検疫強化)が実施され、発生国からの帰国者のうち、新型インフルエンザ等の患者や患者の疑いがある者等について、停留や隔離等の措置が講じられる。

しかし、国内で患者が発生した場合、発生初期の目的は、感染拡大のスピードを遅延させ、感染のピーク時の患者数を抑制することとなる。感染のピークを抑えることで、患者が適切に治療を受けることができれば、日本の医療水準であれば、重症者や死亡者を一定程度抑えることが可能であると考えられるためだ。

仮に発生した新型インフルエンザ等の病原性が強いものであった場合、国内発生早期の段階で「緊急事態宣言」が発出され、いわゆる社会的な隔離(SocialDistance)と呼ばれる学校休業や外出自粛の他、施設使用制限などの緊急事態措置が講じられる。措置の期間は1∼2週間が目安とされている。仮に弱いレベルのものであった場合、個人の咳エチケットやマスク着用などの公衆衛生対策が要請されることとなる。

新型インフルエンザ等が拡大し、患者が増加した場合は、被害を軽減するために適切な医療措置が講じられる。

□総理大臣がトップの政府対策本部が発出する「基本的対処方針」

世界の一部で新型インフルエンザ等が発生し「海外発生期」となった場合、病原性の程度によらず、内閣総理大臣をトップとする政府対策本部が設置される。同時に、都道府県でも知事をトップとする都道府県対策本部を設置することが義務付けられる。

政府対策本部は、専門家の意見を踏まえつつ「基本的対処方針」を公示する。基本的対処方針では「水際対策の方針、外出自粛・イベント自粛等の方針、医療体制の整備要請、ワクチンの接種方針等」の方針を提示されることが想定される。

国からの要請に伴い、都道府県等は、患者の受け入れ態勢・相談体制を整えることになる。具体的には、あらかじめ指定された医療機関に帰国者・接触者外来を設置し、保健所等には「帰国者・接触者相談センター(旧・発熱相談センター)」を立ち上げる。同センターでは、発生国に渡航歴があり、かつ発熱等の症状がある者を対象とする。すべての発熱者からの相談が殺到し混乱した2009年の反省を踏まえ、名称を発熱相談センターから帰国者・接触者相談センターに改めたものである。

事態が進展し、新型インフルエンザが国内に侵入すると、病原性も徐々に明らかになってくる。その際、発生した新型インフルエンザ等の病原性が強い場合は、政府対策本部によって「緊急事態宣言」がなされ、外出自粛や学校休業等の施設使用制限の要請・指示、住民への予防接種などが「基本的対処方針」に基づいて実施される。

「基本的対処方針」は基本的には2009年の新型インフルエンザ(A/H1N1)で発信された項目等が想定される。2009年の「基本的対処方針」は法的裏付けがなかったものだが、特措法によって、法的根拠が明確化されたものである。

ちなみに、国内発生の初期段階では、保健所等の「帰国者・接触者相談センター」に速やかに連絡し、診断可能な病院(帰国者・接触者外来)について指示を受けることになる。しかし、地域で一定数の患者が発生した場合は、一部の指定された医療機関のみでは十分な医療体制を確保することが難しいため、原則的にすべての医療機関で新型インフルエンザ等の患者を診療することが想定されている。このため、特措法においても、医療関係者に対する「医療の実施の要請」とともに、「損失補償及び損害補償」の仕組みが設けられている。

誌面情報 vol41の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方