2018/03/12

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

花粉症と防災・減災の一挙解決!危険なブロック塀を杉の塀に変えよう!

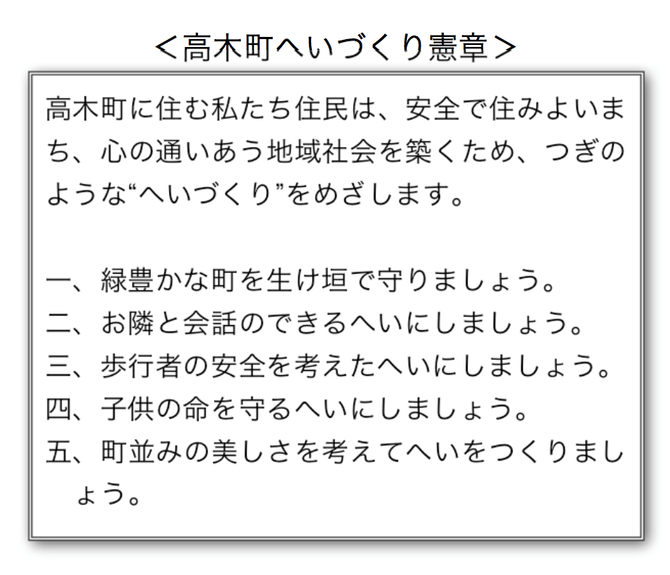

住民がブロック塀撤去と生け垣による安全なまちづくりを実現

生垣だと手入れが大変・・・という声もあったりしますが、東京都国分寺市では、地震の報道でブロック塀の危険を理解した住民がブロック塀撤去と生け垣による安全なまち並みを実現しました。地域のみなさんで動くと手入れが大変という相談もしやすくなりますから、素敵な試みですよね♪

3つ目に、「ブロック塀撤去の制度はあるけど、周知してもあまり利用されない」という自治体の声があります。他方で、子育て世代で講演すると、ブロック塀が怖いと思っているけど、さすがにブロック塀のお宅を訪問して、撤去して欲しいとは言えないという声があります。

ということで、ここでもマッチングして一挙解決を目指しませんか?

例えばです。推薦制度にするのです。ここを美しく安全にしたいという推薦が5人以上あった場合は、撤去費用の一部免除ではなく、全額免除にするという制度です。ブロック塀が危ないと思っていても、それを通報するのも気がひけるし、通報したところで、行政は持ち主に対し、撤去してくださいとは言えません。でも、推薦制度で全額免除になるのであれば、持ち主にもお得になるので、気軽に推薦することができます。ブロック塀の危険に気づいた持ち主が自分で推薦人を集めるというのも地域づくりになるのでありですよね!行政も、多くの人がどの道を利用し、危険を感じているか、把握することができるようになり、そこから重点的に撤去できるので効率がよいです。誰にとってもwin-winな制度になるのですが、いかがでしょうか?

名付けて「お得推薦ブロック塀撤去プロジェクト」!いかがでしょう?どこかで実現できたらいいのですが♪

最後に、ブロック塀が地震で倒壊した場合、人を傷つけたり、他人の家や壁や物を損傷したケースなどでは、損害賠償責任を負うケースがあります。地震だからいつでも不可抗力といえるわけではありません。新耐震基準を満たせば震度5ではブロック塀は倒れないはずです。そのため、震度5でブロック塀が倒れると、耐震基準を満たしていない過失がありとして責任を負う可能性が高いです。震度6はいままでは不可抗力といえる場合もありましたが、これだけ地震が頻発していると、損害賠償責任を負う可能性が広がると指摘されています。

■地震とブロック塀 補修進めよう 倒壊の責任負う可能性(法テラス)

http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/page00_00173.html

それだけなく、先の熊本地震のブロック塀の倒壊については、「約2メートルの高さの擁壁上に立てられたブロック塀について危険な工作物であり、小規模な揺れでも倒壊することが予想できた」として、ブロック塀の所有者に対し、過失致死傷容疑で県警に告訴が検討されているとのこと。

危険なブロック塀を放置した際、命に関わる取り返しのつかない重大な被害をもたらしますし、民事上や刑事上まで負うかもしれない責任の重さも考えると、事前に撤去する以外の選択肢はないはずです。ぜひ、花粉症対策やまちの景観作りとミックスで、いろいろな制度を組み合わせて、一刻も早く撤去をお願いいたします。

(了)

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方