新着一覧

-

-

-

豊洲企業連合が昭和大江東豊洲病院を見学

IHIやSCSK、アスクルなど東京都江東区の豊洲地区にある20社で構成する「豊友会(ほうゆうかい)」は7日、今年度第1回の施設見学会を豊洲にある昭和大学江東豊洲病院で開催。病院の概要のほか、発電装置や免震装置など事業継続についての施設見学などを行った。

2018/09/12

-

【講演録】国際的大規模イベントのセキュリティ対策

東京2020オリンピックは2020年7月24日に開幕し、33競技339種目で競われます。参加する選手は最大1万1090人。8月25日開幕の東京2020パラリンピックは22競技、540種目で選手数の最大4400人です。 1964年の東京オリンピックと比較すると、種目数は163から339とほぼ倍になっているにも関わらず、全体日程は2日間しか延びていません。東京2020オリンピック・パラリンピックは、規模が大きいだけではなく日程的にかなり過密で複雑なイベントになっています。

2018/09/11

-

りんかい線、コミケの経験五輪に生かす

2020年東京オリンピック・パラリンピックの会場が多く置かれる東京都の湾岸エリア。オリンピックは全42競技会場のうち14会場と中央区晴海に選手村、江東区有明の東京ビッグサイトにはメディアセンターが置かれる。このエリアの輸送で大きな役割を担うのが、東京臨海高速鉄道が運営するりんかい線だ。りんかい線は3日間で50万人近い参加者をビッグサイトに集める「コミックマーケット(以下コミケ)」で大人数が一度に集まるイベントの経験を積んでいる。

2018/09/11

-

-

災害時の間違ったトイレの使い方。もしかしたら僕が悪かったのかもしれない

こんにちは。リスク対策.comの大越です。なぜ、このコラムを自分の名前を名乗るところから始めるというと、今回のコラムは私のとても個人的な経歴と深く関連するからです。

2018/09/11

-

五輪での熱中症をどう防ぐ

東京2020大会で最も懸念されるリスクの1つが熱中症だ。総務省消防庁によると、今年4月30日~9月2日までの熱中症による全国の救急搬送人数は9万2099人で、前年同期(5万1048人)を倍近く上回った。このうち、初診時における死亡者は157人。今年7月には、愛知県豊田市で小学校の校外学習に参加した1年生の男子児童が熱中症で死亡するという事故も発生した。2年後のオリンピックでは、こうした過酷な環境の中、マラソンを筆頭に数多くの競技が行われることになる。サマータイム制の導入もささやかれているが、選手だけでなく、数十万人にのぼる観客や警備員、ボランティアなど大会従事者の対策をどうしたらいいのか。

2018/09/10

-

【講演録】「想定外」を乗り越える、多層リスク管理を

企業がリスクマネジメントを考える際、日本では地震・火災・事故・テロ・感染症など、被害の上流にある「原因」まで遡って対策をとることが多くあります。実際、火災が起きたあとの対策を考えるよりも、火事が起きない準備をすることが一番効果が高いのです。

2018/09/10

-

豊饒の湖水~琵琶湖畔の歴史と芸術に魅せられて~

7年ほど前のことである。私は琵琶湖総合開発をテーマにしたノンフィクションの月刊誌連載にそなえて、同湖畔を時間の許す限り跋渉(ばっしょう)した。この時、日本最大の湖・琵琶湖が河川法上は「一級河川」であることを知った。東西南北の湖畔を訪ね、光り輝く湖面の向うになびくたおやかな山々を見つめるたびに、私は感動に包まれた。「水と光の織りなす交響詩」の感銘を深くすることがたびたびであった。私は琵琶湖を舞台にした歴史書や文学書はもとより、琵琶湖の生態系や水質などを主題にした図書や学術論文にも目を通した。資料を精読し、かつ名所旧跡を歩きまわり、湖畔近くに立つ神社仏閣にたたずむうちに、私は琵琶湖の尽きない魅力に取りつかれて行った。

2018/09/10

-

経産省、地震被災の北海道中小企業支援

経済産業省は6日、北海道胆振東部地震により道内179市町村に災害救助法が適応されたことを受け被災中小企業・小規模事業者への支援策を発表した。災害復旧貸付や別枠限度補償などを行う。

2018/09/07

-

-

【講演録】ソフトターゲット注意、官民一体で対処

東京2020大会の安全対策は、大会関連施設の安全確保だけではなく、ソフトターゲットの警備やテロ発生時の対処能力の向上も忘れてはいけません。2012年のロンドン大会は約220の国と地域で36億人が中継放送を見ました。これだけの注目を集める大会でテロが起これば、世界的なインパクトが大変大きい。もちろんテロの未然防止には万全を期さなければいけませんが、発生もありうると考えるべきでしょう。発生を前提に対処能力を向上させて被害を最小限にとどめ、テロリストの狙った効果を出させないという視点も大事です。

2018/09/07

-

-

-

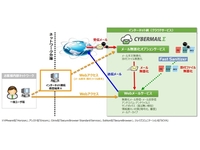

メール無害化後も内部ネットから分離

サイバーソリューションズは4日、法人向けクラウドメールサービス「CYBERMAILΣ(サイバーメールシグマ)」の無害化オプションサービスの提供を開始したと発表した。無害化したメールもクラウドに置き、顧客の内部ネットワークに送らないようにする。

2018/09/06

-

-

【講演録】東京マラソンにおけるリスク対策

2007年から始まった東京マラソンは、これまで1度の中止もなく今年で12回目を数えます。主催は一般財団法人東京マラソン財団、共催は東京都、日本陸上競技連盟(日本陸連)、読売新聞社、日本テレビ放送網、フジテレビジョン、産経新聞社、東京新聞になります。前回の協賛社は30社でした。

2018/09/06

-

-

【特集】東京2020大会のリスク対策

いよいよ2年後に迫った東京オリンピック・パラリンピック競技大会。世界最大の祭典は、夢や感動、大きな経済効果をもたらすだけでなく、世界中の人々が集まることで、さまざまな危機が発生するリスクも併せ持つ。

2018/09/05

-

【講演録】「セキュリティ」と「輸送」を確保するための政府の取組

東京オリンピック・パラリンピックに向けた、セキュリティと交通輸送の政府の取り組みについて説明します。東京大会の「セキュリティ」を確保するためには、幅広い対策を講じる必要があります。大会のセキュリティといえば、まず、テロの警備を思い浮かべる方が多いと思います。競技場だけでなく、人が集まる開催都市の空港や駅、繁華街、選手や観客の多くが利用する首都圏の鉄道や新幹線もテロの標的となる可能性があります。海外では歩道やイベント会場への車両突入テロが増えていますので、その対策も必要です。

2018/09/05

-

KDDI、台風21号支援でWifi無料開放

KDDI、ワイヤ・アンド・ワイヤレスは、台風21号に対する支援として11時から大阪府、和歌山県、岐阜県全域に設置されたau Wi-Fi SPOTの無料開放を開始した。

2018/09/05

-

ガスを早期復旧せよ!「復旧見える化システム」で迅速に情報発信

京阪神地区の都市部を中心として、およそ600万戸に都市ガスを供給する大阪ガス。6月18日に発生した大阪北部地震では一時11万2千戸のガス供給を停止したものの、1995年の阪神・淡路大震災以来培ってきた対応力で一週間後の24日には全戸のガス復旧を可能にした。早期復旧の決め手はなんだったのか。同社の地震対策について取材した。

2018/09/04

-

米中貿易摩擦長期化、日系企業も岐路に

有限責任監査法人トーマツは8月31日、「グローバルビジネスリスク記者勉強会」を開催。ディレクターの茂木寿氏が、直近の世界情勢でいま日本企業が対応すべき最新の海外リスクについて解説した。8月時点で最も大きなリスクとして米中貿易摩擦を取り上げ、今後両国で追加関税の応酬が激化・長期化すれば中国や米国に拠点をもつ日系企業も経営戦略の見直しを迫られざるを得ないと、注意を呼び掛けた。

2018/09/04

-

あらゆる脅威に、あらゆる担当者が立ち向かえる組織~多様化への挑戦をテーマに危機管理カンファレンス2018を開催!

リスク対策.comは9月27日、東京コンファレンスセンター・品川で「多様化への挑戦~あらゆる脅威にあらゆる担当者が立ち向かえる組織~」をテーマに危機管理カンファレンス2018を開催する。BCPや防災・リスク管理担当者を対象とする国内最大級の専門的カンファレンスで今年で6回目となる。

2018/09/04

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)