レジリエンス

-

実例に見る配電網の災害リスク対策

オレゴン州ではマグニチュード 9.0 の地震が発生した場合、変電所の 50% 以上が損傷。全面復旧まで数年かかるといわれている。

2017/09/05

-

官民連携のArea-BCMプロジェクト発足

自然災害リスクによる地域産業への影響を可視化し、産学官民の連携により地域のレジリエンスを強化する「Area-BCM(地域型事業継続マネジメント)」プロジェクト(代表:名古屋工業大学教授/渡辺研司氏)が14日発足。同時にArea-BCMのもたらす企業や地域への効果や、新たに期待される技術などを紹介するシンポジウムを開催した。

2017/07/19

-

世界のアニマルレスキューが注目!草の根活動で動物たちを救う「アニマルエイド」

歩けなくなったり、病気で苦しんでいる動物を助けるために必要なことは「助かることを強く信じて、助かった状態をイメージし、助かるまで日々、愛を与え続けること」by クレア・アブラムス – マイヤーズ(アニマルエイド創立者の娘)。今回はインドのラージャスターン州のウダイプルでアニマルレスキューを行っている慈善事業団体「アニマルエイド」の具体的な動物救助法、救急法、アフターケアの活動をご紹介いたします。

2017/05/31

-

コミュニティのレジリエンスを我々はどのように捉えるべきか?

本連載の 4 月 18 日掲載分の記事(注 1)では、様々な論文や書籍において「レジリエンス」という用語がどのように定義されているかを紹介させていただいたが、今回紹介する論文は、「コミュニティのレジリエンス」がどのように定義されているかを調査・分析したものである。

2017/05/30

-

各社の災害復旧サービスをプロの目で比べてみる

米国の調査会社 Forrester は、「Forrester Wave」というシリーズで IT 分野を中心に様々な製品やサービスの比較調査を行い、報告書を公表している。今回紹介する『The Forrester Wave: Disaster-Recovery-As-AService Providers, Q2 2017』(以下「本報告書」)では、各社から提供されている、「Disaster Recovery as a Service」(以下「DRaaS」)と呼ばれるサービスについて、10 社間で比較した結果を公表している。

2017/05/23

-

災害リスク軽減に役立つ科学技術とは

災害対策には様々な分野の学術的知見が必要であることは、本サイトにアクセスされる方の多くが既に認識されていると思う。本サイト(およびその前身であった雑誌媒体の『リスク対策.com』)にも多様な研究者の方々が登場しておられるし、また関連するセミナーでも多くの研究者の方々が登壇され、貴重な研究成果や、それに裏打ちされた知見を共有して下さっている。

2017/05/16

-

世界の研究者は「レジリエンス」をどのように捉えているのか

本連載のテーマである「レジリエンス」という用語は、本サイトに頻繁にアクセスしておられるような皆様には既におなじみの言葉であるが、比較的最近になって多用されるようになった言葉であるため、統一的な定義が定まっておらず、様々な意味合いやニュアンスで使われているのが現状である。

2017/04/18

-

健康で幸せな暮らしを災害から守るために

※画像はイメージです (photo AC)これまで本連載や、紙媒体の『リスク対策.com』誌上での連載「レジリエンスに関する世界の調査研究」では、自然災害の規模を被害者数や経済損失で定量化して分析した調査報告書をいくつか紹介してきた。

2017/03/21

-

石巻に「避難のみち」「記憶のみち」「賑わいのみち」

防災デザイン研究会は12日、石巻市内で開催されたシンポジウムで「石巻市防災サイン計画」を発表した。同会の理事長を務める林春男氏(現・防災科学技術研究所理事長)は、「石巻市には平均して50年間隔で津波が発生している。東日本大震災の記憶を後世にも受け継ぐため今回制作したサインを活用し、石巻に『避難のみち』『記憶のみち』『賑わいのみち』を作りたい」と意気込みを話した。

2017/03/14

-

都市の脆弱性が引き起こす地震災害軽減化プロジェクト

今後予想される首都直下地震や、南海トラフ地震等に対して、都市災害を軽減することを目的に2012年から始まった研究開発プロジェクト「都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト」の最終成果報告会が、3月14日、東京大学安田講堂で開催される。

2017/03/07

-

気候変動に対してレジリエントな国はどこ?

本サイトの読者の多くは、防災・減災、BCM(事業継続マネジメント)、危機管理といった観点から自然災害に対する関心が高いと思われるが、一方で「気候変動への適応(adaptation to climate change)」という観点から自然災害を研究しておられる方々も多い。

2017/03/06

-

ドローンを組織の災害対策に生かせ!災害ドローン救援隊「DRONE BIRD」【後編】

災害情報を得るにはドローンを使った方法が最も迅速です。ドローンの登場で市民が自ら撮影し、自分の町の被害状況をすぐに把握できます。2015年9月に茨城県常総市で鬼怒川の堤防が大雨で決壊すると、国土地理院がドローンを使って撮影し、映像を公開しました。

2017/02/21

-

地図の未来、ドローンの未来。ドローンを組織の災害対策に生かせ!【前編】

私は青山学院大学の地球社会共生学部で教員をしていますが、本業は地図屋と答えています。学生達にも地図のつくり方を教えています。先進国にいると気づきませんが、途上国に行くと地図がないのが当たり前です。しかし、テクノロジーの力を借りると一人でも地図を通じて社会に貢献できる時代になっています。

2017/02/20

-

新しい防災ワークショップを学べるシンポジウム開催

津波から高台などへ避難する経路と所要時間が一目でわかる「逃げ地図」、子どもや高齢者、障がい者などあらゆる弱者の立場を理解しながら避難を考える「LODE」、被災や人口減少を見据えた数十年後の街の姿を考える「減災まちづくり情報システム」――。地域住民からビジネスセクターまで多様な主体にリスクを認識させコミュニティを活性化させる新しいワークショップ手法を体験しながら学べるシンポジウムが3月3日(金)、東京大学情報学環・福武ホール地下2階のラーニングシアターで開催される。

2017/02/15

-

事故やケガ、自殺、災害による被害を減らす街

あなたの街はどのくらい安全ですか? このような質問を受けたら、あなたはどのように答えるだろうか。「まぁまぁ安全」、「あまり安全ではない」、いろいろな答え方があるだろう。しかし、「安全」とはそもそも何に対して言うのか。「まぁまぁ」「あまり」は具体的に人口の何%ぐらいを言うのか、どのくらいの年齢層についてのことなのか、人によって、思い浮かべるまちの姿は異なる。こうした異なる安全のイメージを統一の指標で分析するとともに、住民自らが継続的に危険を減らす取り組みを国際基準で認証する「セーフコミュニティ」制度が世界に広がっている。

2017/02/14

-

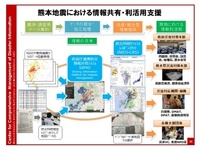

組織の垣根を取り払え!SIP4Dが熊本地震で活躍 eコミュニティ・プラットフォーム【後編】

国や県、市町村、地域住民などそれぞれの立場で使いやすい災害対応システムは異なります。それぞれの組織が業務に合わせて効率的なシステムを考えると違いが出てくるのは当然です。それでも、情報だけは各組織に支障なく行き渡る仕組みにしたい。

2017/02/10

-

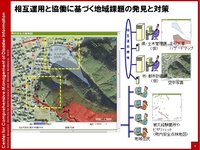

地域住民と行政の情報を一体に!eコミュニティ・プラットフォーム【前編】

防災科学技術研究所(防災科研)は英語名表記をNational Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention から National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilienceに変えたばかりです。略称NIEDは変わっていません。災害から守る防災に注力してきましたが、今後は災害からの回復、レジリエンスにも力を入れるという方針を掲げました。

2017/02/10

-

2020年には約11.8~13.5兆円に。急成長する国土強靱化ビジネス

強さとしなやかさを備えた経済社会システムを平時から構築していく発想が国土強靱化です。国土強靱化といえばもっぱら国や地方公共団体の取り組み(特に公共投資)だと思われがちですが、実際には、その実現のためには企業や団体を含めた社会全体の参加が不可欠です。我々は、国土強靱化が公共投資だけでなく、市場を通じて国民経済や地域経済の成長に寄与し将来性もあることを、強靭化関係市場規模の推計という形でこの2月に発表しました。

2017/01/30

-

最終回 ロンドンオリンピックのBCP・危機管理対策とは

ロンドンオリンピック当時のLondon Bridge2012年ロンドンで開催されたオリンピックは、セキュリティ強化により安全性の高く成功を納めた大会であったと世界的に評価されています。

2016/09/27

-

地震対策に必須の建造物の耐震化と家具固定。でも賃貸物件では家具の固定ができない?

熊本地震で転倒した家具地震対策のキモは、何と言っても建造物の耐震化と、家具の固定。でも、家具の固定をしている人は増えてきたとはいえ、まだ3割程度。

2016/09/23

-

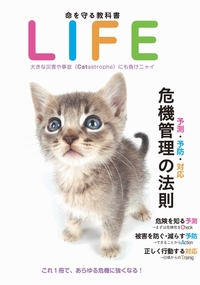

命を守る教科書 LIFE

大きな災害や事故からあなたと、大切な人の命を守るための危機管理の基本を1冊の本にまとめました。予測・予防・対応であらゆる危険に備えましょう!

2016/09/20

-

今日からすぐ高いところに脱出可能!オランウータン技をマスターしよう!

防災にもアウトドアにも使えるオランウータンの術!?防災の本には、たくさんの「あったらいいな」の便利グッズが紹介されています。

2016/09/16

-

第4回 キューバから見る真のレジリエンス

キューバ、ハバナの街並み4月11日、パナマでアメリカのオバマ大統領と、キューバのラウル・カストロ国家評議会議長の両首脳が会談しました。国交断絶状態だった両国ですが、この首脳会談によって国交回復への動きが進むと期待されています。

2016/09/13

-

りすの熊本滞在記。今こそボランティアに行こう!

東北や北海道での台風の爪痕の大きさに、胸を痛めている防災ご担当者の方も多いのではないでしょうか?地震だけでなく、台風その他の自然災害が重なって起こることも、当然想定しなければいけない昨今の状況ですね。自然災害全般対策をという研修のご依頼も増えてきていると感じています。

2016/09/09

-

第3回 プランではなく、プランニングが重要

日本国内でNGO(非政府組織)というと、国境なき医師団や赤十字などを思い浮かべる方が多いかと思われますが、海外では災害分野におけるNGOの活動が盛んで、特に、イタリア、アメリカが先進国です。被災地での豊富な経験を基に、国への提言もなされ、非常に重要な役割を担う組織もあります。

2016/09/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)